2025/09/15

事例から学ぶ

ラストワンマイル問題をドローンで解決へ

この記事は有料のリスク対策.PRO(ライト会員含む)限定です。有料会員登録をされていない方は、有料会員登録をお願いいたします。

①危機管理塾やPRO会員限定セミナーに参加可能

②Eラーニング(5000円~)全コース見放題(※ライト会員は対象外)

③月刊BCPリーダーズ(3300円/号)読み放題(※ライト会員は最新号のみ)

➃専門家連載、「事例」記事、独自調査記事など限定記事多数

⑤危機管理ニュース解説動画配信視聴 ほか

会員サービスのご案内・登録はこちら

ご登録済みの方は、ご登録時に入力されたメールアドレスとパスワードを入力してログインしてください。

事例から学ぶの他の記事

- カムチャツカ半島地震 津波対応振り返り【企業】

- ラストワンマイル問題をドローンで解決へBCPの開拓領域に挑む

- スギヨ、顧客の信頼を重視し代替生産せず

- 白山のBCPが企業成長を導く

- 三協立山が挑む 競争力を固守するためのBCP

おすすめ記事

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/10/28

-

-

-

-

-

月刊BCPリーダーズ2025年上半期事例集【永久保存版】

リスク対策.comは「月刊BCPリーダーズダイジェスト2025年上半期事例集」を発行しました。防災・BCP、リスクマネジメントに取り組む12社の事例を紹介しています。危機管理の実践イメージをつかむため、また昨今のリスク対策の動向をつかむための情報源としてお役立てください。

2025/10/24

-

-

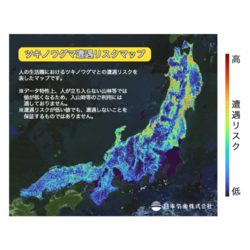

「防災といえば応用地質」。リスクを可視化し災害に強い社会に貢献

地盤調査最大手の応用地質は、創業以来のミッションに位置付けてきた自然災害の軽減に向けてビジネス領域を拡大。保有するデータと専門知見にデジタル技術を組み合わせ、災害リスクを可視化して防災・BCPのあらゆる領域・フェーズをサポートします。天野洋文社長に今後の事業戦略を聞きました。

2025/10/20

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方