2018/11/22

防災・危機管理ニュース

デル・テクノロジーズグループでサイバーセキュリティ事業を担う米RSAプレジデント、ロヒット・ガイ氏は18日、東京都内で報道関係者向けの講演を行った。世界におけるサイバー攻撃の動向や企業に求められるリスク管理戦略について説明した。

ガイ氏は、近年のIoT(モノのインターネット)、モバイル、クラウド、AI(人工知能)など新たなIT技術の進歩によって、人間の生活やビジネスの体験を変えていく「デジタルトランスフォメーション」時代に突入しているとしたうえで、「これからは世界中のあらゆる企業が、IT、労働力、セキュリティのあり方を根本的に考え直す必要がある」とした。また新たなIT技術の登場は、「新たなビジネスチャンスと同時に、新たな脆弱性も生んでいる」と指摘。「オーストラリアの鉱山会社は、従業員が運転中に事故に遭うリスクよりも、自動運転するトラックがハッキングされるリスクの方により脅威を感じるようになっている」と企業を取り巻くリスク環境の変化を説明した。

また2020年の東京オリンピック開催にも触れ、「(今年の)平昌冬季オリンピックではドローン運用、チケット発券、物流の各システムに対し攻撃が起きた。この分野では日本企業も真剣に取り組む必要がある」と注意を促した。

近年の企業に対するサイバー攻撃の傾向として「攻撃者の数が、防御者と同じぐらい増えてきている。非常に洗練された技術を持ち、特定の企業を執拗に長期間にわたり攻撃をおこない、捕獲されにくい巧妙な手段を講じるようになっている」として、攻撃のリスクが高まっていることを警告した。

こうした状態を変える打開策としてガイ氏は、防御側のセキュリティチームが、ビジネス上守るべきものを熟知している優位性を利用して構築するセキュリティ体制である「ビジネス・ドリブン・セキュリティ(ビジネス主導型セキュリティ)」を提唱した。「攻撃者と防御者のリソースや能力に差が生じにくくなるなかで、我々防御者にとって、ビジネスを継続するうえで守るべき最も重要な資産をよく理解していることが、唯一の優位点である」とした。

企業がサイバーセキュリティを講ずるべき領域として、外部のサイバー攻撃を検知・防御する「セキュリティオペレーション」、社内の事業継続、内部不正・不祥事対応、法令順守など全社リスクを管理する「リスクマネジメント」、従業員の業務データの取り扱いを制御する「ユーザーアクセス」の3つを提示。この各領域においてリスク管理するためのアプローチとして、ネットワーク内のアクセスログを網羅的に把握する「可視性(ビジビリティ)」、膨大なアクセスログの中から重大な脅威を抽出する「インサイト」、実際に防御する「アクション」を挙げ、この3つの行程を迅速に循環させていくことが重要とした。またこれを実現するにはAIを活用したビックデータ分析や防御の自動化が必須になると予測した(図1)。

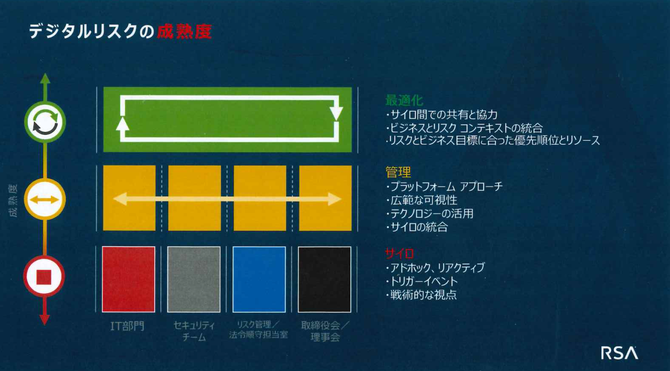

このほか、デジタルリスクに取り組むべき部署として「IT部門」「セキュリティチーム」「リスク管理・法令順守担当室」「取締役会・理事会」の4部門の連携がどれだけ機能しているかによって、企業のデジタルリスク管理の成熟度を測る指標になると紹介した。

これによれば良好なチーム連携は、各部門が縦割りでバラバラに対応する「サイロ段階」から始まり、各部門を統合するプラットフォームを持つ「管理段階」、各部門が役割を認識して有機連携する「最適化段階」へと成熟していくという。ガイ氏は「自分の企業がいまどのような段階にあり、これからどこに向かうべきなのかを認識してほしい」とした(図2)。

特に4部門の中で主導的役割を担うセキュリティチームに対しては、「個別のウィルスの侵入を防ぐことではなく、サイバー攻撃による企業のビジネスインパクトを軽減することによって成功を測るべき」「自社のサイバーセキュリティの対応状況を理解したいという経営陣に迅速な情報提供をしていくべき」とアドバイスした。

(了)

リスク対策.com:峰田 慎二

- keyword

- デジタルトランスフォーメーション

- RSA

- ロヒット・ガイ

- サイバーセキュリティ

- デル

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方