2019/04/09

海外のレジリエンス調査研究ナナメ読み!

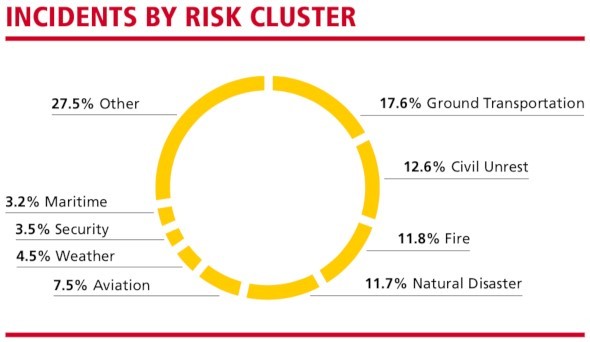

図1は発生原因別の比率である。陸上輸送(Ground Transportation)と市民の不安・暴動(Civil Unrest)が上位を占めているが、これらの背景として本文では、非常に多数のストライキや抗議行動が行われ、これらによって空港に至る主要な道路やハイウェイが封鎖されたことや、大気汚染や混雑の抑制のために地方政府によって自動車の通行がたびたび規制されたという背景が説明されている。また主要な例として、2018年4月にパキスタンで発生した大規模な抗議行動によってカラチやカシム港に向かうハイウェイが封鎖された例や、同年7月にインドで全国規模で発生したトラック運転手のストライキで陸上輸送と航空貨物が約8日間にわたって滞った例が紹介されている。

本文では他にも、1年間に8つもの大規模な熱帯低気圧に見舞われたことや、韓国や中国で発生した大規模な爆発事故、台湾の半導体メーカーでのコンピューターウィルスの侵入、米中間の貿易摩擦などが記載されているほか、この地域における各月ごとの注目すべき(notable)インシデントがまとめられている。ちなみに 8月はアジア大会の開催にともなうジャカルタでの交通規制、9月はタイフーン「Jebi」(2018年台風21号)による日本の関西・四国地域での被害が挙げられている。

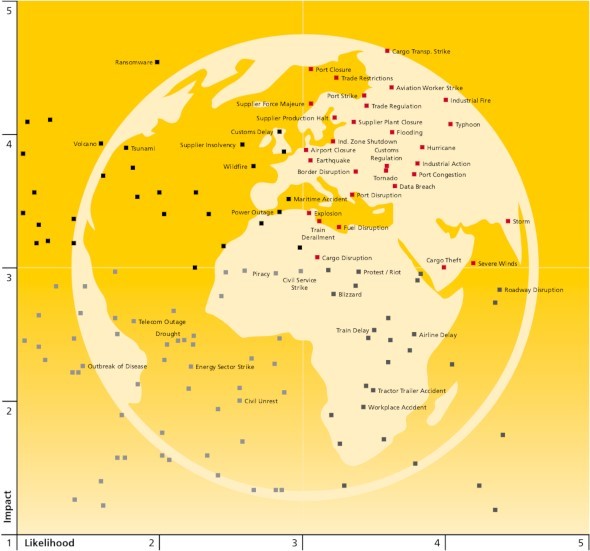

Part4ではサプライチェーンに関するリスクがそのインパクトの大きさと発生する可能性とで整理されている。図2がその結果であり、縦軸にインパクト、横軸に発生する可能性をとったマトリックスとして整理されている。

字が小さくてわかりにくいと思われるが、図の右上部分(つまりインパクトが大きく、発生する可能性も高い)には、ストライキ(輸送業者、港湾、航空の3種類)、火災、台風、港湾の混雑、貿易に関する法規制、洪水などが挙げられている。右下部分(インパクトは比較的小さいが発生する可能性が高い)には道路の途絶や飛行機の遅延などがある。左上部分(インパクトは大きいが発生する可能性が比較的低い)にはランサムウェア(注2)、火山の噴火、津波、サプライヤーの破産などが挙げられている。

サプライチェーンに関する調査報告書は多くの組織から発表されているが、本報告書は国際物流企業としての強みを生かして、世界規模で収集されたデータに基づいてインシデントの発生状況が分析されている点が特徴的である。サプライチェーン・リスクマネジメントや事業継続への取り組み方を検討する上で、読者の皆様にとっても参考になる情報が多いのではないだろうか。

■ 報告書本文の入手先(PDF45ページ/約6.4MB)

https://www.resilience360.dhl.com/resilienceinsights/resilience360-annual-risk-report-2018/

注1) 同社の Webサイトなどを通じて提供されるサービスで、サプライチェーンの可視化に役立つデータベースや、サプライチェーンの遅延や途絶に関係しうる情報の提供、地域ごとのリスクアセスメントなど、顧客のサプライチェーン・リスクマネジメントに役立つ各種情報やソリューションが含まれているという。 https://www.resilience360.dhl.com/

注2) ランサムウェアとは不正プログラムの一種で、コンピューターの操作をロックしたりデータを暗号化してデータへのアクセスができないようにし、これらの解除と引き換えに身代金を要求するもの。

(了)

- keyword

- 世界のレジリエンス調査研究ナナメ読み

- レジリエンス

- DHL

海外のレジリエンス調査研究ナナメ読み!の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方