2016/04/17

防災・危機管理ニュース

④対応(復旧)状況を確認する

被害状況は刻々と変わっている。社会インフラは時間がたつにつれ回復していくだろうし、対応が遅れることにより、後回しにされるものもあるかもしれない。自社の施設についても被災状況の確認と併せて対応状況を把握することが重要だ。

社会インフラの状況はどうなっているのか(停電はどの程度続くのか、水道やガスはどの程度で復旧するのか、物流はどの程度で復旧するのか)、自社施設・設備などの状況はどうなっているのか、など。

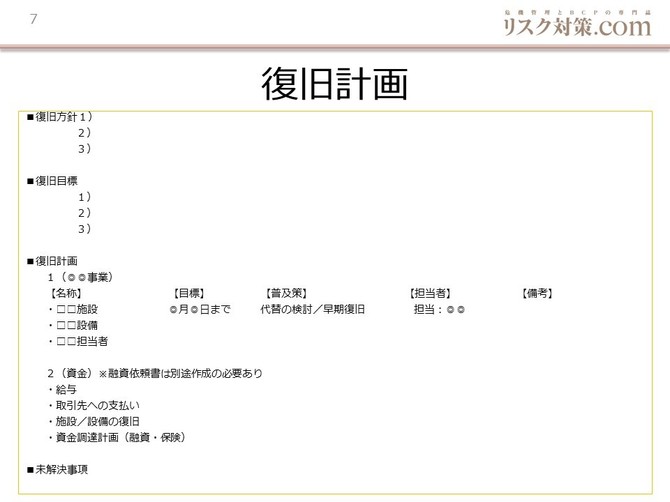

⑤復旧計画の策定

これらの情報をもとに、復旧計画を策定する。「BCPを策定しているのに、復旧計画?」と疑問に思われるかもしれないが、BCPで想定した前提と現実に起きていることでは状況が異なっているだろうし、改めて復旧の方針、目標、方法を確認することは大切だ。地域が大きく被災しているような場合、自社の事業復旧を急ぐあまりに、地域から批判を受けることもありうる。復旧方針は「二次災害を防ぐ、地域に配慮する、事業の継続をする」など、災害の状況や地域の被災状況などを鑑みて考えてみてはどうか。目標は、BCPで決めたRTO(目標復旧時間)内での事業継続を達成させることも大切だが、もう1つは、社員生活をいつまでにどのような状況にするかも考えてみる必要がある。計画の基本は、「何を、いつまでに、誰が、どうやって」を明確にすること。社員には働ける時間的・体力的な限界がある。一人の社員が働ける時間を計算し、交代できる体制を整える配慮も必要だ。

計画を策定する際、被災状況や対応状況を識別した情報で可視化すると、関係者間で状況認識が統一できる。COP(Common Operational Picture)と呼ばれるものだが、これは、時間経過とともに状況の変化も把握できるため、継続的に塗り替えていくことをお勧めする。

⑥ステークホルダーへの状況報告

忘れがちな点として、ステークホルダーへの状況報告を挙げておきたい。「リスクコミュニケーション」と書きたいところだが、コミュニケーションができないまでも自社の状況は関係者に伝える必要がある。社員、社員の家族、顧客、取引先、株主・・・。それぞれに対し、いつまでに、誰が、どのような手法で、どこまでの情報を伝えるかを整理してみてはどうだろうか。

⑦記録

最後は対応をしっかり記録しておくこと。何日、何時にどのような状態になったか。この記録が今後の災害対応能力を高める上で極めて重要になる。

記事:中澤幸介

【参考情報1】

中小企業のBCPに詳しい岡本正弁護士からは、災害による一時的な離職に対して失業給付が出る情報について提供いただきました。

http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/kumamoto-roudoukyoku/abckikaku/2016415171729.pdf

【参考情報2】

コンサルタントの方から、以下の留意点をいただきました。

1. 安否確認について

・ 連絡のつかない人への対応を考える。

・ 「否」の人宅へ誰がいつ行くか。

2.要員の再確認

・「被災社員集計表」でふれていますが、出勤予定と同様に行き先(避難所でなく親戚宅へ手伝いに行く人もいるので)を確認しておく。

3.サプライヤーの確認(被災地など)

・これは非常にデリケートな問題。 お見舞いの電話も早すぎると邪魔だし、納品のことを聞くのもはばかれる。

・ 日頃からのサプライヤー確認表がない場合は、まずは、「製造元」か「流通業者(商社)」かどうかくらいは調べる。

4.保守業者などの被災確認及び連絡先の再確認

・「営業時間外に通じる電話番号」「携帯電話番号」を社内外のヒアリングによりリストの一覧作成

・ 備蓄品の在庫確認と手配可能かどうかの確認

5.復旧計画の作成

・本当はここで「BIA」をやることが出来る能力を持ちたい。

・ 復旧か代替かの判断を行う

6. 地震発生当日からの行動記録を作成する

・いつ・誰が・どこで・何を・どのように

・ 対応に際しての気付き・課題を記録

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方