2016/05/24

誌面情報 vol55

支援物資供給上の課題

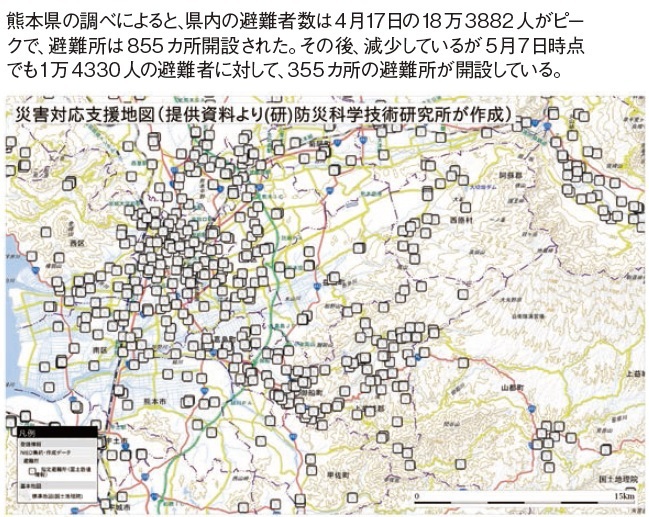

東日本大震災の翌日、仙台市の避難者数は10万5947人(人口の約10%)を数えた。一方、熊本地震では本震翌日(4月17日)の熊本市の避難者数は10万8266人(人口の約15%)であった。ただし、これらの避難者数は指定避難所に避難した人数であり、自治体による支援物資供給の基準は、こうした「指定避難所に避難した人のニーズ」であった。しかし、2つの地震の直後には自宅、公園、自家用車を含む指定避難所以外の多くの場所で膨大な数の人々が支援物資を求めていた。

小規模災害の場合に「指定避難所に避難した人のニーズ」を支援物資供給の基準とすることは、正しい。指定避難所に避難しない人は避難する必要が無い人であり、避難する必要が無い人には支援は必要ないからだ。しかし、東日本大震災や熊本地震では指定避難所以外の多くの場所から人々が支援物資を求めて指定避難所を訪れ、自治体の想定を超える支援物資ニーズが発生した。指定避難所は実態的には地域の支援物資供給所であったのだ。これを踏まえれば、大規模災害では「指定避難所および同周辺(指定避難所を含む行政区域)に所在する人のニーズ」が支援物資供給の基準となる。ただし、大規模災害であっても発生場所次第で支援物資所要は大きく異なる。自治体は、災害の規模と地域の特性に応じてどちらの基準を適応するかの判断基準を持っておく必要がある。

プッシュ型は東日本大震災以降に支援物資の供給要領の選択肢となった。このため自治体は、支援物資の供給要領をプル型にするかプッシュ型にするかを判断する必要が生じた。熊本地震の際に熊本市は、避難者数が10万人を超え、道路を含むライフラインや自治体庁舎が甚大な被害を受けている中でもプル型を選択した。この時点で熊本市は、ニーズ把握の遅延、職員の被災による人手不足、輸送の遅延などによってプル型が機能不全に陥ることを予期し、プッシュ型を選択することも可能であったと思われる。しかし、支援物資の供給要領をプル型にするかプッシュ型にするかは被災者と自治体に大きな影響を与える判断であり、自治体は明確な判断基準を持って決定する必要がある。この際、被害予測と災害が発生した季節・天候・時刻などを踏まえて必要となる支援物資の種類・量(ニーズ)を予測し、支援物資の備蓄量、輸送能力などを加味してプル型かプッシュ型かを決定するためのデータベースの整備やソフトウェア開発が必要となる。

誌面情報 vol55の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方