大船渡報告(最終)・・末崎の居場所ハウス【東日本大震災】(5月26日のFBより)

ずっと続いていくこと、完全を求めないこと

室﨑 益輝

神戸大学名誉教授、ひょうご震災記念21世紀研究機構副理事長、兵庫県立大学防災教育研究センター長、ひょうごボランタリープラザ所長、海外災害援助市民センター副代表

2016/05/26

室﨑先生のふぇいすぶっく

室﨑 益輝

神戸大学名誉教授、ひょうご震災記念21世紀研究機構副理事長、兵庫県立大学防災教育研究センター長、ひょうごボランタリープラザ所長、海外災害援助市民センター副代表

大船渡報告はとりあえずこれで最終です。大船渡でお世話になった皆さん、ありがとうございました。最後まで私の報告にお付き合いいただいたみなさん、ありがとうございました。

従来の成長路線を踏襲するがための「誤った創造的復興論」が氾濫していることもあって、創造的復興という考え方そのものを否定的にとらえる方が多いのですが、私は「創造的復興」という考え方はとても大切で、その原点を正しく理解してその実践に努めてほしいと思っています。

災害はその時代やその社会のひずみを顕在化する、それゆえにその歪みに立ち向かって、社会の改革を推し進めることが復興の最も大切な使命だと考えています。それが量ではなく質の転換をはかる「創造的使命」なのです。

阪神・淡路大震災も東日本大震災もそして今回の熊本震災も、超高齢化社会の問題点を私たちに突き付けています。復興ではそれへの回答を出さなければなりません。創造的復興の主要な課題は、超高齢化社会のあるべき姿を提示することです。

前置きが長くなりました。これから紹介する「居場所ハウス」を私がいかに高く評価しているか、なぜ大船渡報告の最後に持ってきたかを、理解していただきたいと思うあまり、くどい前置きを述べてしまいました。

碁石海岸に入る手前の平林というところに、「大船渡としては巨大」な55戸の災害公営アパートが建設されています。これを見た途端に、私の悪い癖である評論家魂が火が付き、高齢者だけをコミュニティから切り離してここに集めてどうするのかと、文句の一つも言いたくなりました。

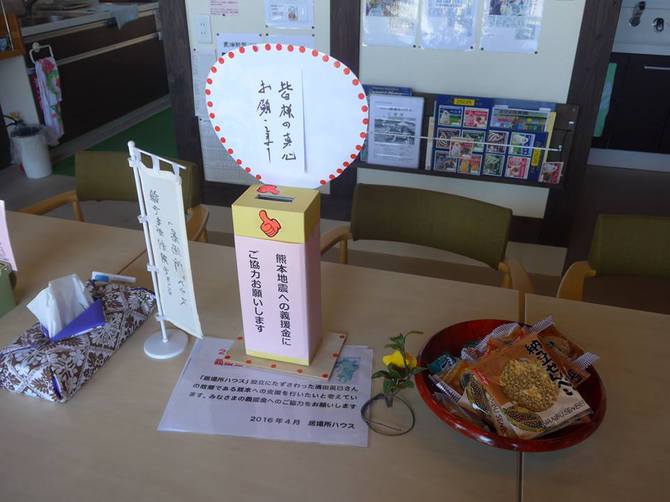

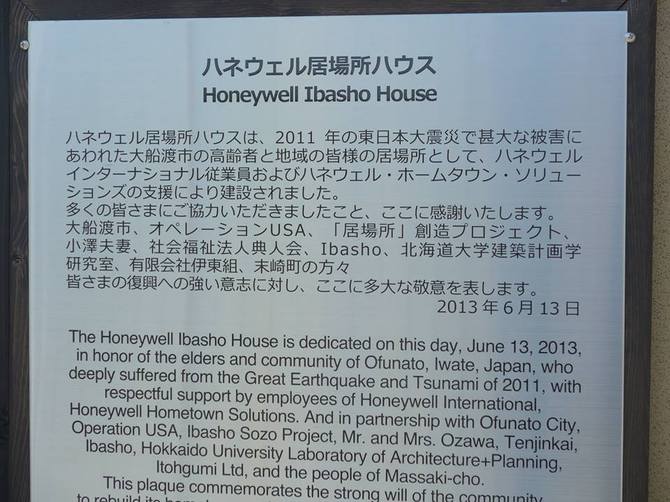

しかし、その批判的な気持ちは、そのすぐ横につくられた「居場所ハウス」に遭遇して、やわらげられました。居場所ハウスは、高齢化社会を支える欠かすことのできないコミュニティの装置としてつくられています。ワシントンDCのNPOの「ibasho」が地元の住民と一緒になって作り上げた、みんなの居場所です。

そこには、くつろぎの場もイベントの場も食堂もミニ図書館も子供を預かる場も用意されていました。隣の公営住宅の高齢者に希望を吹き込む場になると思いました。

最後に、その素晴らしさを理解していただくために、この居場所ハウスの理念を掲げておきます。「高齢者が知恵と経験を生かすこと、様々な経歴を持つ人がその力を発揮できること、あくまでも「ふつう」を実現すること、あらゆる世代がつながりながら学ぶこと、地域の人がオーナーになること、地域の伝統の魅力を発揮すること、ずっと続いていくこと、完全を求めないこと」

室﨑先生のふぇいすぶっくの他の記事

おすすめ記事

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方