2016/05/24

誌面情報 vol55

ITから経営課題へ

日本マイクロソフト株式会社

チーフ・テクノロジー・オフィサー 榊原 彰氏

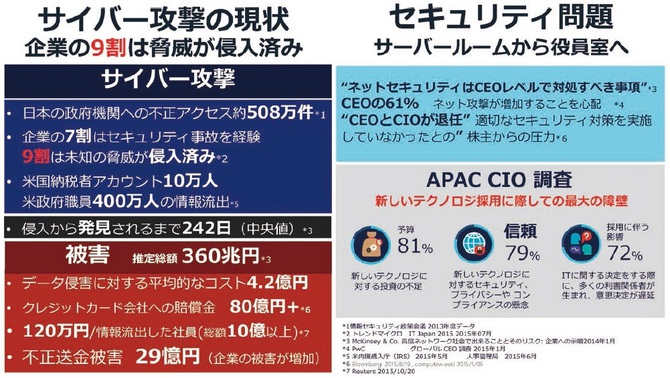

日本の政府機関への不正アクセス数は2013年時点のデータで約508万件確認されている。また、2015年の報告では、企業の7割はセキュリティ事故を経験し、そのうち9割が未知の脅威に侵入されている。その数字の大きさに疑いの目を向けるかもしれないが、セキュリティ関係者の間では知られていることだ。ほとんどの一般企業はすでに侵入されていると思ったほうがいい。

米国では、合衆国内国歳入庁(IRS)から納税者10万人のアカウントが流出した。人事管理局からは政府職員400万人の情報が流出する事故も起きている。すべてサイバー攻撃によるもの。被害総額は日本円に換算すると約360兆円。恐ろしいのは侵入から発見されるまでの期間が短くない点。その中央値は242日、ひどいところだと年単位で気付いていない。

アジア太平洋諸国の企業の最高情報責任者を対象に行った調査資料によれば、新しいテクノロジーの採用に際して何を重要視するかと問うと、1番が予算、そして2番が信頼性だった。セキュリティ、セキュアな環境をいかに作れるかが重要視されている。

マイクロソフトへの攻撃

マイクロソフトもものすごい勢いで攻撃されている。米国のペンタゴンに次ぐターゲットだと言われている。そして、マイクロソフトも繰り返し感染している。2015年1~6月に検出したマルウェアは全世界で約200万件。そのうち51件の感染があった。これらは定期的なスキャンで発見された。

マルウェアは基本的にメールで送られてくることが多い。メールで危険なファイルが送られてくる。また水飲み場攻撃という危険なところに誘導する攻撃もある。メールに添付されたファイルを不用意に開くとファイルサーバに勝手にデータを取りにくる。狙っているのはマル秘データだ。認証プロキシを使ったものはディレクトリの機構に侵入してもっと権限のあるIDを取得してさらに多くの機密ファイルを狙ってくる。近年のマルウェアは愉快犯的な手口というより明らかに経済的価値を狙って攻撃を仕掛けている。より悪意が強い。

誌面情報 vol55の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方