2016/09/28

誌面情報 vol56

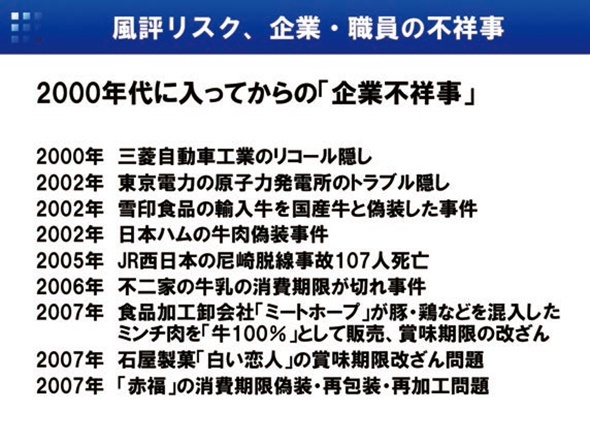

現在の「風評被害」という言葉の中には様々なものが含まれます。いわゆる不祥事を「風評リスク」と呼ぶものや、「炎上」「集合行動」「デモ」に類するもの。また「うわさ」「流言」というものも「風評被害」の一種として捉えられることがあります。まずは、これらを区別して説明したいと思います。

①不祥事と「風評リスク」

風評被害という言葉が企業との関係で取り上げられたのは、2000 年に起きた雪印乳業の食中毒事件です。食中毒の原因は黄色ブドウ球菌ですが、当時の幹部が「私も寝てないんだ」と発言し、その映像がメディアで流され続けたこともあり業績が悪化し、事件の3年後に会社の形を変えました。これは人の命がかかわる安全の問題であり、謝罪や責任を求められる事態になった事例です。

別のパターンもあります。人の命には関わらない食品偽装が発覚して会社が倒産するケースです。謝罪会見の重要性を知らしめたのが大阪の高級料亭・船場吉兆です。偽装は倒産にストレートに結びつくわけではなく、その後の謝罪会見や対応のまずさで業績が悪化しました。これらはコミュニケーションの問題です。

倒産する企業がある一方、これを逆手に取った例もあります。個人情報を流出させたジャパネットたかたは、商品の販売を自粛して直後は毎日、一週間ごとに謝罪と広告を繰り返しました。この対応がすごく評価され、逆にイメージアップに結びつきました。今でも不祥事を起こした事業者にとって模範的な対応として有名な事例です。

不二家や「白い恋人」で有名な石屋製菓は偽装表示が明らかになり、赤福は売れ残った商品の製造日を変えた再出荷が問題になりました。これらは賞味期限や基礎表示の問題で、それ自体は問題ではあるのですが、結果的に直接人の命に関わるようなものではなかったこともあり、自粛して、むしろ再開するときに話題になり売り上げが倍増しました。

本当に人の命や事故に関わる問題なら企業の存続そのものの問題となりますが、コミュニケーション上の問題の場合は時間が経てば回復するパターンも多いのです。

誌面情報 vol56の他の記事

- 組織の風評被害対策アンケート

- 企業の魅力度が風評に影響する

- 不祥事対応における風評発生メカニズム

- 被害のパターンを見極めることが大切

- 風評マネジメントで観光を立て直す

おすすめ記事

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

-

報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点

ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。

2026/01/26

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方