2016/09/28

誌面情報 vol56

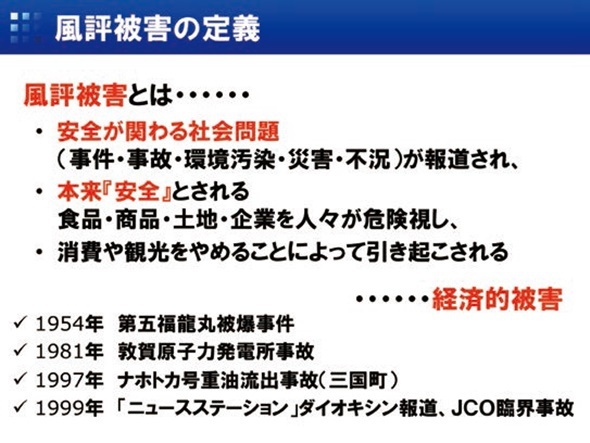

1999 年に茨城県東海村でJCO 臨界事故が起きたときは、茨城県内でものすごくうわさが広まりました。「宿泊を拒否された」「『汚染車』と書かれた」「浴衣を持って帰ってくれと言われた」「土産物に触るなと言われた」「婚約破棄された人がいる」といううわさです。けれどこの話をしていたのは東海村の人や茨城県の人だけです。他の県ではこれらのうわさはほとんど確認できませんでした。なぜなら、2カ月もたつとJCOの臨海事故が報道されなくなり、話題にすらのぼらなくなったからです。災害、環境汚染、事件・事故などについて被災地周辺では関心が高いので、うわさが広まる。風評被害は関心の低い人が「単に危ない」と思って商品を買わないことで発生します。これが風評被害とうわさの大きな違いです。うわさは不安だし関心があるがゆえにコミュニケーションが喚起され、広まります。災害の時にものすごく様々なうわさが広がるのは、みんな不安、かつ情報がなく、関心が高いからです。JCO臨界事故で東海村はずっと不安だったわけです。けれどもそれ以外の地域では、うわさすらなくテレビとかで見た悪いイメージが残っているだけです。関心は低いから、うわさにすらなりません。危なそうというイメージで買わなかったりするわけです。これが風評被害とうわさの違いになります。

風評被害の原因

1990 年代後半に風評被害という言葉が市民権を得るようになり、2000 年代には企業でも風評被害という言葉が扱われるようになりました。当時は不況で生命保険会社や証券会社が潰れ、東洋経済や日経ニュースなどビジネス雑誌で書かれた「危ない企業リスト」という倒産の可能性がある企業のランキングが話題になった時期です。これが風評の発信源として問題になっていったのが2000年代の初頭です。2002 年にペイオフ解禁になると銀行が潰れるかもしれないとささやかれ、金融庁の特別検査が入るだけで「あの銀行は危ないんじゃないか」と思われ、それだけで預金が流出してしまうケースもありました。これは金融庁発の風評被害として問題になりました。

また、風評被害の例としてわかりやすいものはテロです。米国で起きた9.11の影響を受けたのが沖縄の観光。沖縄に米国軍の基地がありますが警備もしていました。けれども文科省が「沖縄に修学旅行に行くときは、注意をしなさい」と全国の教育委員会に伝えました。するとその年の沖縄の修学旅行は、ほぼ全てキャンセルになりました。

誌面情報 vol56の他の記事

- 組織の風評被害対策アンケート

- 企業の魅力度が風評に影響する

- 不祥事対応における風評発生メカニズム

- 被害のパターンを見極めることが大切

- 風評マネジメントで観光を立て直す

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/13

-

-

-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/01/05

-

年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する

サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。

2026/01/04

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方