2019/09/24

福祉と防災

災害関連死を防ぐためには

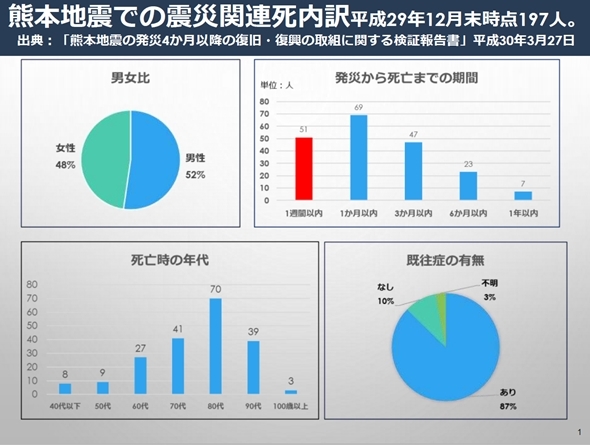

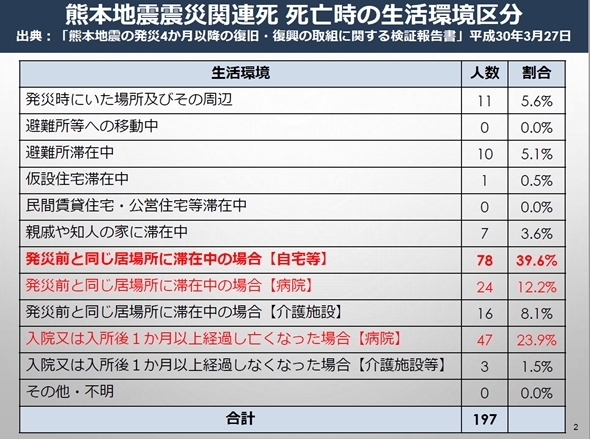

しかし、災害関連死を防止するためには、仮設住宅設置のタイミングでは遅い。熊本地震での関連死の割合は1カ月以内に6割、3カ月以内で85%に上る。しかも、4割は自宅で亡くなっている。これに、災害後の入院を含めると64%になる。すなわち、災害後の応急対策として、災害関連死を防ぐためには、在宅の高齢者などへの安否確認、見守り相談支援が最重要である。

地域支えあいセンターの早期設置

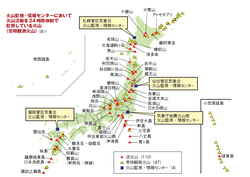

そこで、現在の台風15号災害の関連死を防ぐために、社会福祉協議会、地域包括支援センターを中心に、民生委員、自治会・町内会、福祉関係NPOらとともに「地域支えあいセンター」を早急に設置することを提案する。そして、まずは市町村が法律で作成を義務付けられている「避難行動要支援者名簿」を活用して在宅の避難行動要支援者の安否確認、見守り相談支援を実施するのである。

市町村職員には避難所をはじめ、物資、廃棄物、応急危険度判定、被害家屋認定調査、罹災証明発行、仮設住宅の設置など大量の業務が発生する。そこで、福祉関係者など民間の力を活用して、在宅の高齢者などの支援を行うのが望ましい。

この観点から見るとき、市町村の社会福祉協議会は、ボランティアセンターの設置運営との兼ね合いが課題となる。これまで私が見てきた限りではあるが、社会福祉協議会はボランティアセンターの運営だけで手一杯であり、他の日常業務が滞っている。そこに地域支えあいセンターの運営まで任されると間違いなく業務過多となってしまう。そこで、ボランティアセンター運営業務の多くは、ボランティア団体に任せて、社会福祉協議会は地域福祉に注力するのが望ましいと考えている。

今後の災害救助法のあり方について

災害救助法は、1946年の南海地震を契機に制定された。法の精神は他法と違い、厳格、公平な運用を求めているわけではない。基準はあるが、一般的なものであり、事情に応じて特別基準を積極的に活用することが望ましい。しかし、特別基準を活用できるほど法の実務に詳しい職員は都道府県にも市区町村にもほとんどいない。

特に重要な課題と考えているのが、医療と違って福祉が災害救助法の対象となっていないことである。超高齢社会を迎え、災害時の応急対策として高齢者などの見守り、相談支援、介護予防は不可欠なはずだ。高齢者はちょっとしたきっかけで体調が急速に悪化する。災害時の不安な時期に、多くの福祉関係者が安心して支援活動に入れるよう、災害福祉を災害救助法の対象に位置付けたい。

(了)

福祉と防災の他の記事

おすすめ記事

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方