2016/09/27

誌面情報 vol57

災害時の情報伝達・共有の命題を

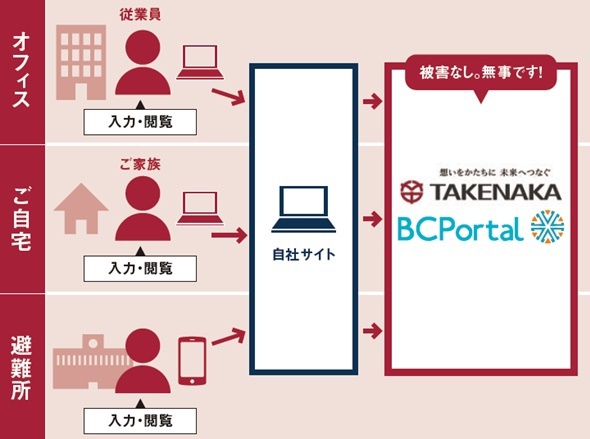

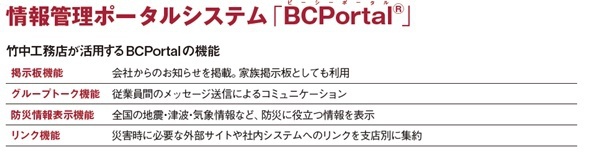

災害時の情報伝達・共有で4つの命題を抱えていた株式会社竹中工務店。1つは従業員とその家族が緊急時連絡に使えるもの。2つ目は災害時通信のバックアップ方法を確立すること。3つ目は災害時に必要なマニュアルが整理・集約され、見たい時にすぐに閲覧できること。そして、これらのツールが防災に特化したポータルサイトとして一カ所に集約されて、どこからでも簡単に使えること。これらの課題がインフォコムの「BCPortal®」導入によりどのように解決できたのか。

災害時のさまざまな課題の解決策に

7000人以上の従業員を抱える竹中工務店では、東日本大震災以降、災害対策やBCPについて、さまざまな課題を抱えていた。

「従業員と家族の安否確認を迅速化できる安否確認システムへのリプレイス、災害時の情報共有手段の確保、マニュアルの整理・集約など、個々のタスクとしてそれぞれが動いていました」と語るのは総務室総務部長の岡林宏一氏。「最初は安否確認システムの置換えを検討していました。東日本大震災の際に利用していた他社の安否確認システムでは、従業員家族との連絡ツールがなかったため、家族の安否確認に数日を要してしまったのが理由です。これを迅速化できないかと考え、安否確認システムの比較検討を進めていました」。

一方で、2014年に同課長に着任した佐藤大吾氏に与えられたのは「災害時通信のバックアップ方法を確立すること」「災害関連マニュアルの整理・集約」だった。災害関連の規程やマニュアルは種類や数が多く、社内イントラ上にはあるものの支店毎に格納先がバラバラでどこにあるか分かりづらい。かつイントラ上なので、いざという時に社外のインターネットからは閲覧できない、かといって持ち歩くのは大変といった問題があり、いざ地震の時に必要なマニュアルを、どこからでもすぐに利用できる仕組みや、災害時にメールや携帯電話に代わるコミュニケーションツールを検討していたという。「もともと、安否は安否、マニュアルはマニュアル、通信は通信、と個々に対策を考えていましたが、防災関連のツールは全て一カ所に集約して、利用者が簡単に使える防災に特化したポータルサイトを自社で構築することも考えていた中、インフォコムさんのサービスを知りました」と話す。

充実した機能と利便性、コストパフォーマンスが

導入の決め手

他社サービスとの比較検討後、導入の決め手となったのはコストパフォーマンスと利便性だった。「自社構築は構築の手間と費用に加えてメンテナンスも考慮しなくてはなりません。その点、ASPサービスであれば月額費用に含まれているため、割安感を感じました。また、震災時のポータルとして必要な情報を一つにまとめておけるため、自社ネットワークに何らかの障害が発生した場合でも必要な情報を即時に確認できます。更に『グループトーク』を利用すればSNS のように通信のバックアップとして活用できます」(岡林氏)。

「アプリで利用できるのも便利です。ID/パスワードを都度入力せずにいざというときすぐに使えるため、今では全社約6000台のiPadへのアプリの導入率が8 割を超えています。社用のiPadを携帯していない場面を想定し、個人利用のスマートデバイスにもアプリをダウンロードすることを勧めています」(佐藤氏)。アプリで普段から使い慣れているシステムなら、いざという時にも戸惑うことなく利用できる。

同社はもともと安否確認システムとしてインフォコムの「エマージェンシーコール」を導入していたが、「BCPortal」のID/パスワードと「エマージェンシーコール」が連携するため、BCPortalの閲覧から直接エマージェンシーコールで安否回答ができるなど、さらに利便性が向上したという。

現在、同社のホームページからBCPortalに接続できるようになっており、緊急時を想定し、ログインしなくても家族への掲示板に書き込みができるように設定されている。

「家族掲示板の部分はインターネット環境につながれば誰でも書き込める状態にしています。震災が起きた際、まず気になるのは家族の安否だと思います。家族の状況さえ確認が取れれば、危険な状況の中、急いで家に帰る必要もなくなります。会社としても家族の安否が確認できなければ、事業継続に向けた次のアクションに移れませんから」(岡林氏)。加えて、震災訓練での利用や、グループ機能を利用してニュースレターの発信など、普段使いでシステム活用に慣れてもらうなどの工夫にも力を入れる。

災害を想定した定期的な訓練とシステム利用の習慣化で備えを強化している竹中工務店。

「想いをかたちに 未来へつなぐ」をグループメッセージに掲げる同社の災害対策を「情報管理ポータルシステムBCPortal®」と「緊急連絡/ 安否確認システム エマージェンシーコール®」が縁の下で支えている。

(了)

誌面情報 vol57の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方