2016/10/30

世界から求められるEHS 環境、健康・衛生、安全を一体的に推進!

マネジメントシステムでリスク対策

このような背景があり、国際的には数々の基準ができています。1つは有名なISOを中心としたマネジメントシステム。環境マネジメントシステムや労働安全衛生マネジメントシステムなどが日本でも根づいています。皆さん、ISOが入ってくる前はどうやっていたか覚えていますか。法規制もありましたが、基本的には業界の自主基準がベースになっていました。今やISOが導入され、それも1種ではなく20種類ぐらい入ってくると、リスクをベースに考えるようになります。環境や労働安全はリスクマネジメントです。さまざまなリスクから重要なものを選び出してピンポイントでコントロールするという考え方です。そして21世紀に入ってから、ESG(Environment、Social、Governance)が広がり始めています。環境と社会的責任、ガバナンスという3つの言葉をくっつけてESGと言っています。この言葉は流行り言葉で終わるかもしれませんが、環境だけではなくて社会的責任や管理にどうガバナンスを利かせるかを見られるようにはなってきています。

コンプライアンスを示す

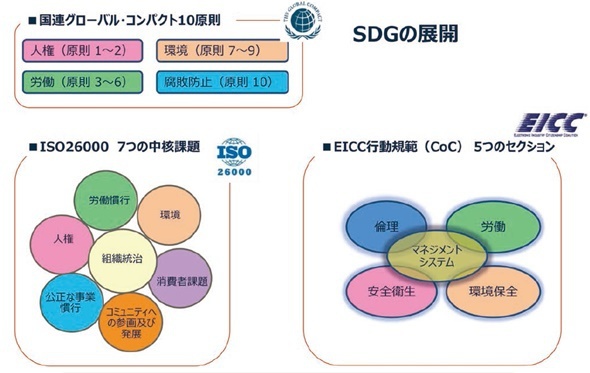

ISOの認証を取得している会社はたくさんありますが、実はコンプライアンスを100%守っているのか証明する方法はありません。コンプライアンスを証明しようとすると、すべての活動をチェックする必要があります。しかし、すべての場所ですべての活動をすべての時間軸でチェックするのは不可能です。そこで、さまざまな原理原則ができました。有名な3つを提示します。1つは国連グローバル・コンパクト。Sustainable Development Goalsをつくり、人権、環境、労働、腐敗防止の4つについて国際的な基準を設けています。次にISO26000。これはCSRのガイドラインです。7つの中核課題のうち組織統治を中心に置き、その周りに環境、消費者課題、コミュニティ、公正な事業慣行、人権、労働慣行があります。ISO26000と国連グローバル・コンパクトは密に連携しているので矛盾が生じないように構成されています。それからEICC。電子・電気業界の行動規範です。マネジメントシステムが中心にあって、労働、安全衛生、環境保全、倫理が並びます。この3つの基準に共通しているのは、中心にマネジメントがあることです。その周囲には環境と労働安全が置かれます。つまり、これらが企業の存立条件だと示しています。

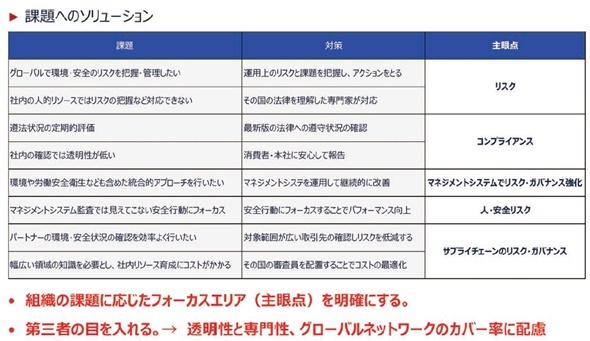

では、これらの基準を使って、どうコンプライアンスを実証していくか。国連のグローバル・コンパクトやISO26000を使ってもいい。ただし、それらの基準は国際規格なので、合意形成のレベルがものすごく高い。中身は非常にあいまいなことしか書いておりません。ですから、コンプライアンスを実証する上で、この基準を厳密なものにするのが非常に重要なポイントです。通常はいろいろな国際規格を使いますが、法規制と業界の基準や自社基準をミックスして自社のコンプライアンス監査の対象となる基準をつくればいい。それを受けて自分たちがどう結果を出すのか。

世界から求められるEHS 環境、健康・衛生、安全を一体的に推進!の他の記事

- 【インタビュー】今なぜEHSなのか。欧米企業とは「大きな差」

- 【講演録】グローバル企業に求められるコンプライアンス~環境・労働安全衛生関連法規制の順守~

- 【先進事例】組織体制をシンプルに 環境を柱に一体的に推進

- 【先進事例】海外顧客の要求に応える 統合マネジメントでEHSを推進

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/13

-

-

-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/01/05

-

年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する

サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。

2026/01/04

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方