2019/11/19

海外のレジリエンス調査研究ナナメ読み!

進む保険活用

また、この調査は2009年から継続的にチューリッヒ保険グループが協力しているということもあり、損害保険に関する調査項目が継続的に含まれている。

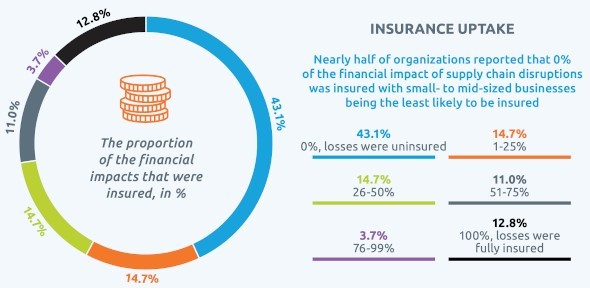

図2はサプライチェーンのトラブルによる財務的損失が損害保険でカバーされた割合について尋ねた結果であるが、回答者の 43.1%が損失が損害保険でカバーされなかったと回答している。

本報告書にはこの回答に関する経年変化が記載されていないが、筆者の手元にある過去の報告書を見ると、損害保険でカバーされなかったという回答は2017年には51%、2018年には47%であったから、わずかずつではあるが減少傾向にあるようである。

なお、2019年版では損害保険に関する設問が若干増えていて興味深い。例えば「保険市場はサプライチェーンのニーズに合った十分な保険ソリューションを提供していると感じるか?」という設問に対して、Yesと回答したのはわずか 25.4%で、Noも15.9%しかなく、「わからない」という回答が58.7%に達している。このようなデータは、必ずしも物理的な損害を伴わないサプライチェーンでのトラブルを対象とした、保険ソリューションの開発やマーケティングに有用なのではないだろうか。

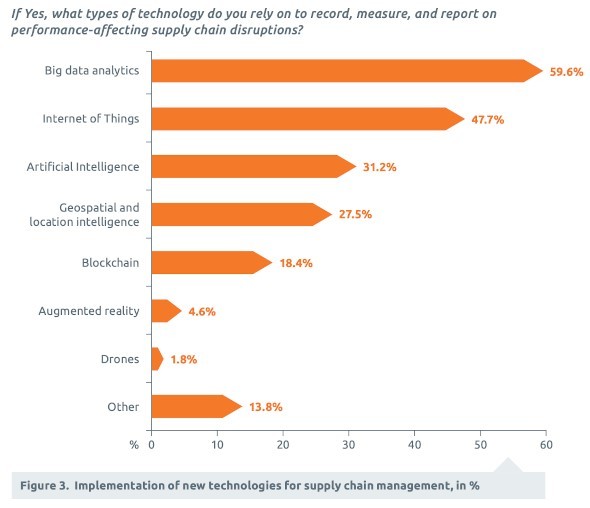

筆者が面白いと思った設問のひとつは、「サプライチェーンのトラブルを予測、監視(monitor)、記録、測定、報告するためにテクノロジーを使うか?」という設問である。これも2017年から継続的に調査されており、2017年には37%、2018年には38%だったものが、2019年には、42.7%まで増加している。

そして図3はYesと回答した人に対して、どのようなテクノロジーを使うかを尋ねた結果である(この設問は2019年版で新設された)。図には表現されていないが、多用されるテクノロジーは業種によって異なり、金融サービスやITサービス業ではビッグデータ分析が、製造業ではIoTが、公共団体および防衛関係では空間・位置情報(geospatial and location intelligence)がそれぞれ最も多く選ばれるそうである。

このBCIによるSupply Chain Resilience Reportは今回で11回目となるが、継続的に調査する項目は確保しつつ、毎年少しずつ新たな観点が加わることもあって、マンネリ化せずに継続できている。この間、BCI側の調査担当者は何度か交代しているにもかかわらず、重要な部分が受け継がれて継続されているのは素晴らしいと思う。今後も少しずつ進化しながら継続的に調査が実施されることを期待したい。

■ 報告書本文の入手先(PDF52 ページ/約2MB)

https://www.thebci.org/resource/bci-supply-chain-resilience-report-2019.html

注1)BCIとはThe Business Continuity Instituteの略で、BCMの普及啓発を推進している国際的な非営利団体。1994年に設立され、イギリスを本拠地として、世界100カ国以上に9000名以上の会員を擁する。http://www.thebci.org/

注2)本報告書の2013版については、紙媒体の『リスク対策.com』vol.42(2014年3月発行)の連載記事「レジリエンスに関する世界の調査研究」第1回で紹介させていただいた。また2009~2015年までの7年間の調査結果を総括する記事を、同連載の第14回(vol.55/2016年5月発行)に掲載していただいた。さらに本報告書の2016〜18年版については、本連載で次のとおり紹介させていただいた。

2016年版:2017年9月26日掲載分 http://www.risktaisaku.com/articles/-/3778

2017年版:2017年11月15日掲載分 http://www.risktaisaku.com/articles/-/4141

2018年版:2018年11月27日掲載分 https://www.risktaisaku.com/articles/-/12986

注3) エグゼクティブ・サマリー(executive summary)とは、本文を全て読まなくても内容の要点を把握できるように作られた要約であり、海外のこの手の報告書では先頭部分や目次の直後などに挿入されているのが一般的である。

注4) 原文では「supply chain disruptions」と表記されており、文脈に応じて「途絶」、「混乱」、「崩壊」など様々な状況を表す可能性があるため、本稿では便宜上「トラブル」と表記している。

(了)

- keyword

- 世界のレジリエンス調査研究ナナメ読み

- BCI

- サプライチェーン

海外のレジリエンス調査研究ナナメ読み!の他の記事

おすすめ記事

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方