2020/02/01

インタビュー

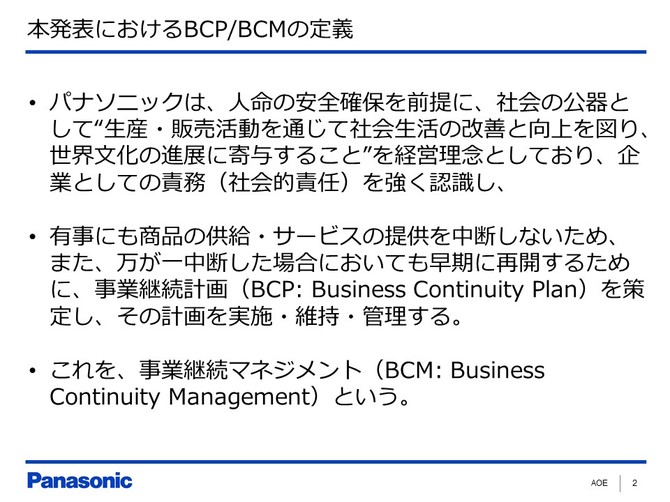

27万人の従業員を抱える巨大企業パナソニック。同社で2011年よりBCPの実務を担っている青江多恵子氏は、2019年8月にBCM(事業継続管理)教育の専門組織であるDRIジャパンの研修を受講し、国際的なBCM担当者としての資格を取得した。青江氏に受講の背景や目的を聞いた。

■2011年以降作り変えたBCP

パナソニックでは、2011年の東日本大震災後にそれまでのBCMガイドラインを大幅に見直しました。2006年に策定したバージョン1は、地震用、パンデミック用など、原因ごとの計画になっていました。実際、東日本大震災では、津波被害があったり、福島第一原子力発電所の事故に伴う放射線の問題があったり、当時の地震シナリオからは想定が難しいさまざまな問題が発生しました。また、現場から、シナリオベースの計画に沿ってマネジメント活動を続けていくのは難しいとの声が上がっていました。

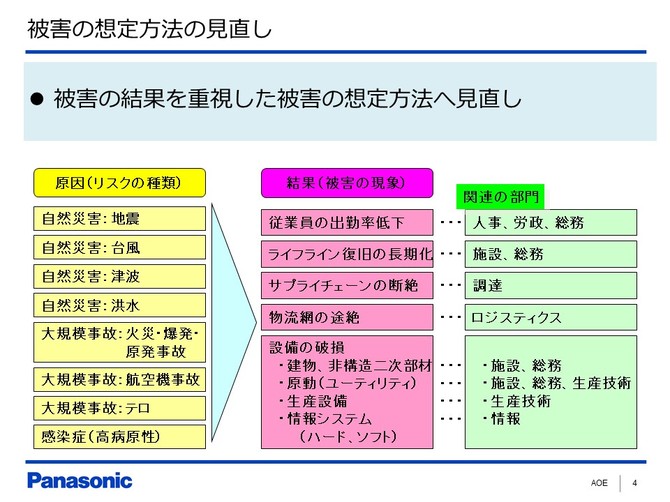

そこで、こうした原因ごとの計画を作るのではなく、「電力が使えなくなる」「通信が使えなくなる」「設備が使えなくなる」など、災害や事故の原因にかかわらず、結果的に経営資源が使えなくなることを想定した「結果事象」での計画に作り替えたのです。

■全ての拠点のハード対策には限界

もちろん、各拠点で想定されるリスクに対しては防災・減災対策を重視していますが、防災・減災対策だけでは時間的にも費用的にも限界があります。さらに、事業継続戦略においても「代替生産」が最も素晴らしい戦略のように語られる風潮がありますが、ローテクかハイテクか、設備産業かセル生産か、地産地消か集中生産か、など、事業の特性、技術によって異なると考えます。したがって、カンパニーや事業部ごとに、技術、地域との関係性、その時々の売り上げなど、さまざまな要素を考慮して最適な事業継続の戦略を考えられるようにしました。例えば必要な在庫を備蓄しておくというのも戦略の一つと考えます。また、止まることを前提とした戦略の立て方もありますし、1度止めてしまうと認可を取るのに半年から1年かかるような製品・技術の場合は、止まらない対策を施す必要があります。ですから、1つの防災・減災対策や事業継続戦略にとらわれることなく、事業の特性に応じてあらゆる知恵を絞って最適な対策・戦略を組み立てられるようにすることが大切だと思います。

■ものづくりを支えた営業部門の歴史

実は、東日本大震災でパナソニックの営業部門は、道路が閉鎖されたり立ち入り制限がかかる中、被災拠点の復旧に向けて、発災直後からさまざまな方法で支援物資を送ったり、全国からの派遣部隊が現地に入ったり迅速な対応を繰り広げてきました。それ以前のどんな災害でも、復旧支援は迅速かつ的確に行われています。なぜ、これほど迅速な動きができていたのか不思議だったのですが、それは「ものづくり」企業としてのDNAが根底にあったのだと思います。

パナソニックには、経理、人事、生産技術、調達、営業、情報システムなど、各部門に規程・基準・ガイドライン類があり、災害時の復旧に関する行動指針がいろいろちりばめられています。営業部隊はそれらをずっと守ってきたのですね。全国のどこで災害があっても、販売店1つ被災しても駆け付けてすぐに支援を開始する。そんなDNAがずっと引き継がれてきていたのです。

■企業文化を生かした新たなBCP

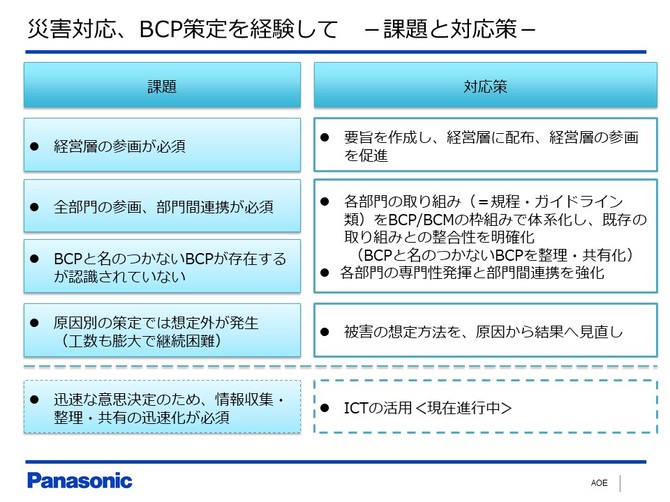

ですから私は、先人たちが築き上げた知恵が詰まった既存の各部門の規程・基準・ガイドライン類を全て読み返し、BCP/BCMの枠組みで体系化(BCPと名のつかないBCPを整理・共有化)、生かせるものは生かし、不足があれば補足しながら、結果事象に対応できるBCPのあり方を模索してきました。そのためには、BCPを担当する部門だけではなく、関連する全ての部門が参画しないと実効性を伴わないため、まずは全社・全部門が共通で必要となるBCM活動を横串で刺した表を作り、全員参加でないとできないことを可視化しました。一方で、全社一丸で動かすためには経営層の理解が不可欠で、担当者向けと、役員者向けのそれぞれのBCPマニュアルを策定することなど、新たなBCP策定に当たり3つの必須条件を定めました。

1. 経営層が必ず参加すること

2. 全部門必ず参加すること

3. リスク原因別ではなく結果事象の観点で計画を作ること

■DRIジャパンの研修を受講して

こうして試行錯誤の上、たどり着いたBCPでしたが、グローバル展開する当社にとって、これが国際的に通用するものなのかどうか不安が残りました。日本でうまくいってもグローバルでは通用しないのではないかと。そんな中、DRIジャパンが国際的なBCP研修をやっていると聞き、受講して自分たちの考えが通用するのかを検証してみたいと思いました。→DRIジャパンの研修コース

米国に拠点を持つ本部組織DRII (Disaster Recovery Institute International)が開発した事業継続教育プログラムで、受講後の資格試験に合格するとBCM資格を取得できる。

BCLJ501コースは、事業継続専門家のため専門業務10項目をカバーし、2.5日で約14時間の研修と、それに続く認定試験がある。

詳細:https://www.risktaisaku.com/feature/bcp/dri

実際、受講をしてみると、現場と一体となって課題解決し改訂したガイドラインと合致するものであることが分かりました。研修では、BCP担当者として必要な専門能力が10項目でまとめられていていましたが、いずれも当社がやってきた考え方を裏付ける内容になっていました。

同時に、受講をして改めて、自社の組織文化、先輩方が築き上げてきた「ものづくり」の現場に誇りを感じることができました。「企業は社会の公器」「事業活動を通じて社会に貢献する」、どんな苦難の中でもいち早くお客さまや協力会社を支援、世の中に貢献しようという会社の経営理念があるからだと思います。今後も、先人たちが築き上げた知恵を次につなぎ、BCPを通じて社会に貢献していきたいと思います。

(了)

聞き手:中澤幸介

インタビューの他の記事

おすすめ記事

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方