2020/05/29

知って得する気象・防災知識

【避難の心得】①基本編

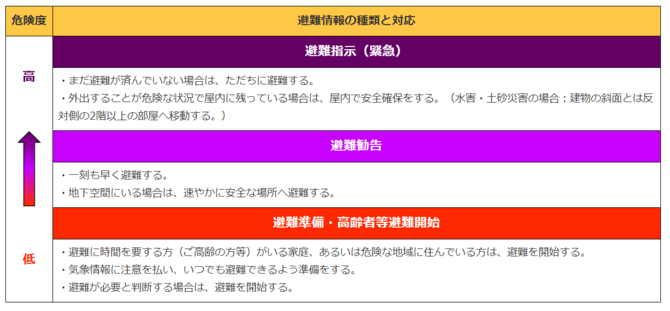

●避難情報の種類と対応

各自治体から発令される避難情報には、危険度の低い順から、「避難準備・高齢者等避難開始」、「避難勧告」、「避難指示(緊急)」があります。「避難準備・高齢者等避難開始」が発令された段階から主要な指定緊急避難場所が開設され始めます。夜暗くなってからの避難は危険ですので、日没前の明るいうちに避難を完了できるようにしましょう。また、危険を感じる場合などは、自らの判断で早めに避難することも重要です。

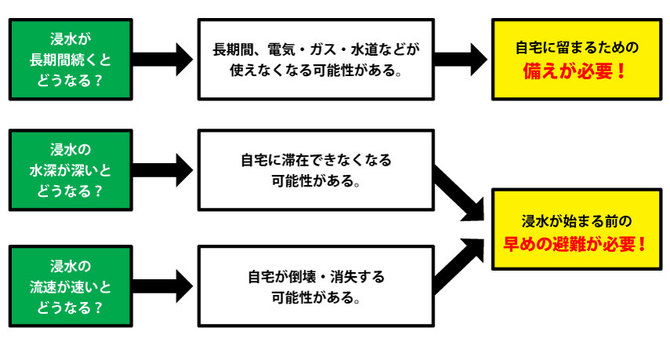

●水害の避難行動について

浸水後の自宅滞在が困難な場合は、浸水前の早い段階で安全な場所へ避難することが重要です。一方、浸水してからでも安全に自宅で滞在することが可能な場合は、浸水してから無理に屋外へ避難せずに自宅で安全を確保しましょう。自宅の位置や自宅の構造、既に浸水が生じている状況なのか等によって、屋外へ避難することの必要性が異なりますので、冷静に判断しましょう。

また、浸水後も自宅で滞在することが可能な場合もありますが、浸水が長期間(長ければ3日から1週間以上)におよぶ場合も想定されますので、日頃から備蓄品を備えておくことが大切です。

●土砂災害の避難行動について

土砂災害は、災害発生前に屋外(避難所、親戚知人宅、宿泊施設、公共施設)へ避難することが最も良いですが、屋外への避難が危険な状況の場合には、家の安全な場所(斜面とは反対側の2階以上の部屋)で安全を確保しましょう。避難する場合は、ハザードマップや気象情報・防災情報などをもとに避難行動を判断する必要があります。

1.避難先の安全性:避難先は土砂災害のおそれがないか等

2.避難経路の安全性:避難途中に土砂災害の危険性がないか等

3.各自の避難能力:自分自身や家族は自力で避難できるか(徒歩等)

4.気象状況・気象情報:降雨の状況と今後の予測(これから豪雨等)

避難行動や避難所開設の機会の増加は明らかで、個人の防災知識や行動判断に委ねられます。避難に必要な情報や行動について、また、ふだんの備えについて、今後もこちらのコラムで連載していきます。

基本的な知識の積み重ねが広く防災意識の向上につながり、災害時の行動変容に寄与していくと考えています。

次回は、避難の心得(水害・内水氾濫編、水害・河川氾濫編)を予定しています。

(執筆 「トクする!防災」プロジェクト プロジェクトリーダー 木村知世子)

知って得する気象・防災知識の他の記事

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方