2013/11/25

誌面情報 vol40

8番目が監督限界。東京電力の危機対応で最初に私が注目した点ですが、繰り返しになりますが、では、ICS1人の監督者、1人の指揮者が有効に管理できる部下の人数を3人~7人と規定しています。望ましいのは5人程度とすることでしょう。

9番目が統合された資源管理。人、物、資機材すべて含めた総合的なリソース管理をしろということ。災害時に限られた資源を最大限有効に活用していくためには、きちんとこういうものをデータベース化してコントロールしていかないといけません。災害対応にあたる組織が複数におよぶ場合、簡単ではありませんが、例えば東日本大震災では、災害直後から現地に飛ばせるヘリが何機確保できるのか、消防、警察、自衛隊、海上保安庁、DMATなどのヘリの統合管理と統合運用が大きな課題となりました。

10番目が統合された空間利用。例えば現場指揮所をどこにつくるか、待機所をどこに置くか、長期戦になった場合の宿営地をどこに置くか、こうしたことも統合的に考えなくてはいけません。

11番目が統合された通信システム、番目が統合された情報処理シ12ステムです。相互運用性が出てこないと他機関との連携は難しい。そこで、通信システム、操作要領などを統合的に運用できるようにするとともに、市民やマスコミに対する情報の一元管理など、統合化されたコミュニケーションを構築すべきとしています。その際にインフォメーションとインテリジェンスをきちんとマネジメントしなければなりません。危機対応では、デマや不確かな通報などを含むさまざまな情報(インフォメーション)の中から、対応に必要となる重要な情報(インテリジェンス)を導き出す「情報処理」という工程が必要になりますが、これを統合しておくことで正確な情報だけを共有し、正しく外部に発信できるようになります。そのためには、前提としてCOP(Common Operational Picture)と呼ばれる状況認識の統一が不可欠となります。

13番目が災害対応業務の透明化、質の確保。どこの現場で、どの部隊が、どんな作業をしているのかを常に「見える化」しておくことで、災害対応の質が確保できるという考え方です。そのためには現場への到着報告などのルール化と、各部隊の対応計画の共有、指揮命令系統の統一などが必要になります。

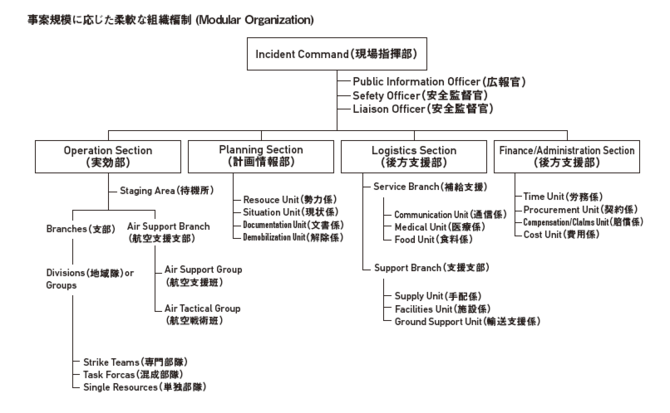

最後の14番目が計画に基づく人員、資機材の投入と撤収。7番目の「事案規模に応じた柔軟な組織編制」とほぼ同じ考え方ですが、必要なものを、必要な時、必要な場所に届けられるようにする、必要なくなったら引き上げるという柔軟な考え方です。

ICSがもたらすもの

ICSは災害と戦うためのルールです。サッカーや野球、将棋のルールと同じです。日本の災害対応は、個々の組織を見れば、消防も警察も自衛隊も世界でトップクラスの能力を持っています。しかし、複数の組織が一緒になって共同戦線を張るとなると、十分に力が発揮されないように見受けられます。それは統一されたルールとコンセンサスが確立されていないからです。同様に、現場を支援するための仕組みも整備しなければなりません。

ICSを導入することのメリットを簡単に言うと、危機対応の質の向上と、対応にあたる人員の安全確保ということになるでしょう。各組織間あるいは単一の組織内での縦断的、横断的、全レベルでの流れが確立でき、迅速な動員、物資の流通、展開、リソースが把握可能となり混乱やミスを最低限に抑制します。またインシデントの規模に応じて必要なリソースだけを選択することでコストの削減や効率化が図れます。

東京電力におけるICSの成果と課題

東京電力柏崎刈羽原子力発電所内では、すでにICSをかなり高いレベルで運用していると言えます。あえて課題を挙げるとすれば、外部組織などとの連携を視野に入れ広報を含めた統一されたコミュニケーションとインテリジェンスのあり方をどうブラッシュアップしていけばよいかということです。例えば対策本部と自治体に派遣した要員(リエゾン)などとの情報共有体制、情報通信システムのあり方や、本店の災害対策本部(EOC)の有効な空間利用も含め、もう少し品質を高めていく必要があるかもしれません。ハード面でいえば、現場指揮本部が置かれる免震棟は充実していますが、オフサイトセンターなどの対策がまだ不十分に見受けられます。施設の空調とか放射線防御の概念を取り入れ、確実に使える施設にすることが大切です。柏崎刈羽原子力発電所では、かなりの訓練を繰り返し実施しており、こうした課題も着実に解消しつつあります。しかし、いくら1つの事業所が単体でその危機管理体制を整えたとしても、事故発生時には自治体を含め、その他多くの関係各機関が関わってきます。その時に全ての関係各機関が共通のルールの下で戦うことができて初めてICSは完成形となるのです。

東京電力の事例に学びながら、災害対応にあたるあらゆる組織が2020年のオリンピックを目標にICSを導入し、オールジャパンのチームとして戦えるよう整備し、世界に誇れる日本の危機管理体制を目指してはどうでしょうか。

誌面情報 vol40の他の記事

- 特集1 変わる!東京電力の危機管理体制

- 東京電力の危機管理を変えたインシデント・コマンド・システム

- 原発はどこまで安全になったか

- 市民目線を重視

- 米国を参考に構築した緊急時の組織

おすすめ記事

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方