2020/08/26

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』

防災だけでは解決できない

すぐに移転が難しいけれど、避難をスムーズにしたいという施設から、問い合わせも多いこのスロープですが、私も講演で紹介したところ、真っ先に質問があったのが、お値段いくら?ということでした。そこ、重要ですよね。

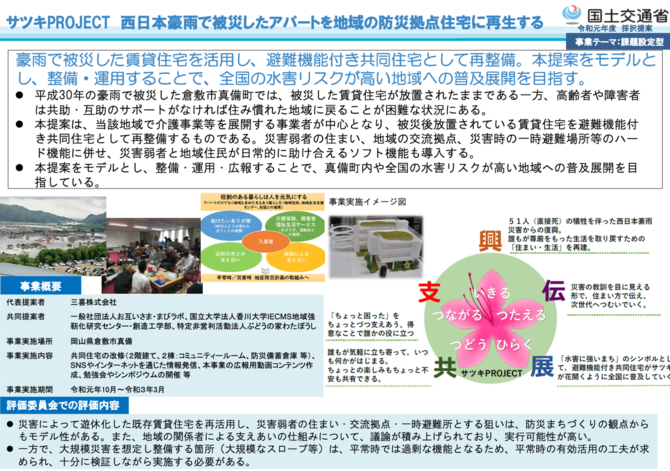

このスロープ自体の価格は500万円でしたが、ぶどうの家は国土交通省の採択事業になったので、一部補助金(スマートウェルネス「人生100年時代を支える住まい住環境整備事業」)を使っています。そして、それでは足りない320万円はクラウドファンディングで集めています。

地域のお年寄りの施設をより水害から避難しやすくするために、地域の人と共同でこのように資金を集めるのも現実的な方法ではないかと思います。実際問題として、施設の防災施設を整備すればするほど入居や利用料が上がってしまうのであれば、利用できない方も出てきてしまいます。そうなると、介護疲れも問題となるでしょう。お年寄り施設の避難の問題は、少子高齢化社会の中の介護全般の問題とも重なる部分があり、防災だけで解決できる問題ではありません。それでも一歩ずつ解決策を図ることも、全体を俯瞰(ふかん)して政策を決めることも、どちらも重要だと思っています。

最後に、前回の千寿園のように命を落とされた方のいる施設の話は、書かない方がいいのではという思いもあり、ためらうことも多くありました。そんなとき、アメリカで取り組まれていたAARの考え方は励みになりました。これについてはリスク対策.comの2014年の記事に詳しいので、ご確認ください。一部引用します。

https://www.risktaisaku.com/articles/-/1677

現在、水害からの避難には「タイムライン」という考え方が導入されていますが、実はこのタイムライン作りは、2011年ハリケーン・アイリーンのAARの中から出てきた成果でした。

日本では、事後検証というものは忌避される傾向にあるように思います。これについて、企業防災でありがちな例としてお聞きしたのが、「当時対応した経営陣への批判や、BCPを策定した過去の担当者の悪口になりかねないため、検証できない」という話でした。

ありそうですよね。

もちろん被害者感情や当事者のトラウマには十分に配慮しなければなりません。その上で、航空事故や鉄道事故では事故調査が実施されますし、山岳事故でも雑誌などが主体になって厳密な検証が行われます。阪神・淡路大震災は兵庫県が震災検証委員会を作ってレポートを作成しています。さらに当時は、まだBCMという言葉もなかった時代ですが、被災した経営者たちに、オーラルヒストリーという、30年公開しない約束で聞いた証言をまとめた資料があります(一部、人と未来防災センターで公開されたり、こちらの記事で垣間見ることは可能です。30年後公開資料というパターンでの情報収集は海外ではお聞きしますが、今まで日本ではなかったかもしれません。https://www.risktaisaku.com/articles/-/459)。

特養ホームの避難の検証についても、時が経つと記憶も関心も薄れてしまいます。川越キングス・ガーデンの事例を見ても、想定災害規模のハザードマップを使い、避難行動計画も作成し、人的被害を出さずに避難された場所でさえも、球磨川や西日本豪雨のように、予測が難しい線状降水帯による被害であれば、夜間に職員24名体制がとれるものなのか考えさせられます。被災当日は、想定外の事態も多々起こります。被害の有無にかかわらず事後検証はもっとあればと思います。現在、検証に使用された言語を解析するツールもでてきていますので、AARを公的機関などが作成して、さらにオンライン会議で多くの現場の声を共有する検証もあってもいいのかもしれないと思います。

このままでは、悲劇は防げません。特養ホームの避難の問題は施設だけの問題ではなく、少子高齢化社会やコンパクトシティ、空き家問題や土地利用政策との関連など、高齢化社会にどう向き合うかという根本的な政策問題抜きには解決できません。まだまだ課題が山積みでどこから手をつければいいか考え込んでしまうこの話題ですが、皆さまと考え続けていければと思います。

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』の他の記事

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/27

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

-

報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点

ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。

2026/01/26

-

最優先は従業員の生活支援対策を凌駕する能登半島地震 石川サンケン

家電や自動車の電子制御に用いられるパワー半導体を製造する石川サンケン(石川県志賀町、田中豊代表取締役社長)。2024年元日の能登半島地震で半島内にある本社と3つの工場が最大震度6強の揺れに襲われた。多くの従業員が被災し、自宅が損傷を受けた従業員だけでも半数を超えた。BCPで『生産および供給の継続』を最優先に掲げていた同社は、従業員支援を最優先にした対応を開始したーー。

2026/01/23

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方