2017/12/15

防災・危機管理ニュース

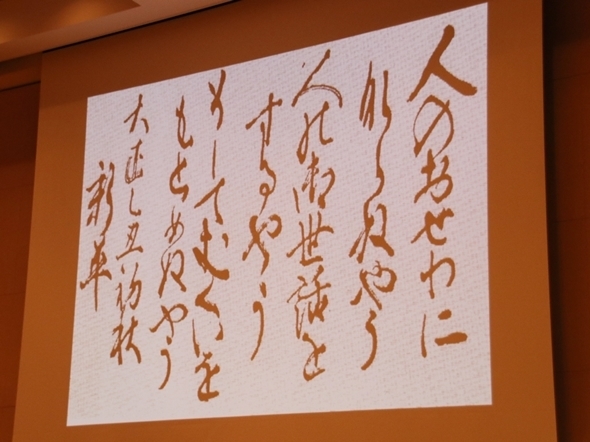

一般社団法人日本医療資源開発促進機構は11日、「防災対策、自治体が抱える課題と問題点を考える」と題した第13回都市防災と集団災害医療フォーラムを開催した。冒頭では、今年の後藤新平賞を受賞した同法人の山本保博会長が受賞記念講演として登壇。「私たちは、現在の東京都の礎を築いた後藤新平が残した『人のお世話にならぬよう、人のお世話をするよう、そして報いを求めぬよう』というボランティア精神を忘れないようにしなければいけない」と述べ、国際災害医療活動における問題点について講演した。

続いて講演した独立行政法人労働者健康安全機構理事長の有賀徹氏は「地域包括ケアと自治体の役割について」と題し、「人間らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的にされる体制の構築が必要」とし、地域包括ケアシステムの重要性と自治体のあり方について言及した。

一般社団法人日本集団災害医学会理事の小井土雄一氏は、「災害保健医療において自治体に期待すること」と題し、熊本地震を受けて厚労省が今年7月5日に発出した「大規模災害時の保健医療活動に係る体制の整備について」について解説した。2017年に発生した熊本地震では多くの医療チームや保健師チームらが被災地に入り被災者のケアを行ったが、それらの情報がうまく共有されなかった場合があった。

新しい体制では都道府県に「保健医療調整本部」を設け、全国から派遣されたDMATや看護師チーム、保健師チームらとの連絡窓口になり、相互を連携させる役割を持つ。それらを実現させるための事例として阿蘇地域災害医療復興連絡会議(ADRO)の活動を紹介。「ADROは地元の人が主催し、DMATなど外部の人が運営。医療と保健の問題を一体に持ち寄り、ADROが考えて支援者は役割調整を受けた。最終的には、地元の医療・保健担当者に返す支援を目指した」とし、災害時医療の受援のあり方を示した。

その後、元港区危機管理室長の青木康平氏(現同区教育長)、世田谷区危機管理室長の澤谷昇氏、千代田区政策経営部災害対策・危機管理課長の山﨑崇氏らを招いて「防災対策、自治体が抱える課題と問題点」と題したパネルディスカッションを実施。青木氏は「港区はタワーマンションが多い地区があることに加え、外国人が多いことが課題。港区は人口の7.6%にあたるおよそ1万9000人が外国人で、82の大使館が存在するため出身国は128カ国にのぼる。インターナショナルスクールも29校あり、外国人の子供も多い。これらの方々への災害時に情報弱者となってしまう可能性が高い」とした。

澤谷氏は「現在90万人を突破し、10年後には100万人を突破すると言われている世田谷区は、区を5支所に分けて防災啓発や避難訓練に取り組んでいる。さらに27の町づくりセンターで、それぞれの地域の特性を反映した地区防災計画を全区域で作成し、地域防災計画に反映させている。課題は190以上ある町内会が高齢化し、『60代でも若手』の状態であること。若手を参加させるために、もっと楽しいイベントなどを開催していきたい」と話した。

一方で山﨑氏は「千代田区は(他区と)事情が違い、人口は6万人だが昼間の人口は85万人に上り、大災害時には50万人の帰宅困難者対策が発生するといわれている。4つの地域協力会で帰宅困難者対策を実施するなど、区民、事業者、学生らが「協助」した取り組みを目指している」とし、それぞれの自治体が抱える課題について話し合われた。

(了)

リスク対策.com 大越 聡

- keyword

- 災害医療

- 都市防災と集団災害医療フォーラム

- 熊本地震

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方