2016/11/08

誌面情報 vol49

・過去の教訓の継承なども大切ですね?

意識を啓発していく上では、過去の実例、特に失敗やそこから得られた教訓が貴重な教材になります。しかし、悲惨な事故などにより犠牲が出てしまってから改善するのは墓穴管理というもので、手遅れです。大切な命が奪われる前から危険性を洗い出す、これこそがリスクアセスメントの重要なポイントです。その際、世代の違う者、外部からのアウトサイダーなど、「外の目」を取り入れることが重要になります。日常的に悪い文化になってしまっていて、外からしか危険性が見えないことは意外にあります。内部の視点だけでは組織風土の変革は難しいことが多いのです。

・すべての組織が高信頼性組織(HRO)のように安全文化を構築していくためにはどうしたらいいのでしょう?

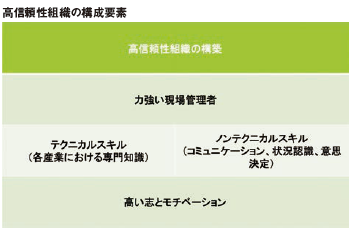

根底として、すべての従業員の高い志とモチベーションが下支えになるはずです。「何のために自分たちは安全文化を構築していくのか」。この志やモチベーション・マネジメントが全ての基礎です。その上で各産業の専門知識(テクニカルスキル)と、コミュニケ―ションやチームワークなどのノンテクニカルスキルを高めていくことが大切でしょう。

特にノンテクニカルスキルは、安全文化に大きな影響を与えることが分かってきています。状況認識などの気付きや、意思決定もノンテクニカルスキルに含まれます。風通しのよい組織というのは事故が起きにくいと言われますが、こうした企業はノンテクニカルスキルが高いと言っていいでしょう。

・すべてルール化していくことの弊害もあるのでは?

厳しいルールを罰則で押し付けることで一定の効果は得られるでしょうが、それだけでは、水面下でルールと実態のかい離を招きかねません。昔からアメとムチと言われるように、ルールを作ったら、最も優れた取り組みをした人や部署を表彰するなど褒めることが大切だと思います。

もう1つの工夫としては、評価軸を変えてみるということ。産業保健分野でも、近年ノンヘルス・セクター・アプローチと言って「健康を害する危険性がある」というような威嚇で生活習慣を変えようとするのではなく、「痩せてかっこよくなる」というように別の価値観に基づく働きかけをすることで行動の変化が起きやすくなるという報告がなされています。

防災についても同様で、日常的に組織内の横の連携を図るような小集団活動を行っているとすれば、その中で防災に関する取組みを行うなど、働きかけ方を変えてみることは有効かもしれません。

(了)

誌面情報 vol49の他の記事

- 市民によるトリアージで町を救え

- 仏商工会議所が首都直下地震のBCP

- 避難訓練だけを繰り返しても意味がない

- 『分かりやすい』伝え方 防災では定義が広すぎる

- なぜルールは破られる?気付きと動きで安全文化を構築

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方