2016/11/08

誌面情報 vol49

・安全文化に関する取り組みが比較的に進んでいる業界は?

航空業界や医療、鉄鋼プラント、原子力など、一度事故を起こすと社会全体に大きな影響を与えうる業界でしょう。こうした組織を専門用語で高信頼性組織(HRO:ハイリライアビ・リティ・オーガニゼーション)と呼びます。

・どのように危険を排除しているのでしょうか?

組織は常に安全だけ考えているわけにはいきません。サービスの提供、売上の確保などさまざまなことを考え、事業を展開していく必要があります。そうした中で、ふとしたタイミングでリスクが見落とされ、事故が起きてしまうのです。

HROでは、こうしたミスを可能な限り少なくさせるため、早くから、組織構造のあり方、教育のあり方などについて、さまざまな研究がされてきました。

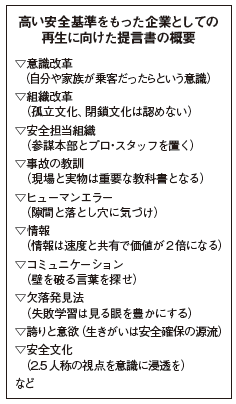

例えばある航空会社では、2005年12月に「高い安全水準をもった企業としての再生に向けた提言書」という報告書をまとめ発表しています。これは、1980年代の事故や、その後の部品落下事故などのトラブルを受け、二度と同じような過ちを繰り返さないように、社外からリスクマネジメントや工学の専門家らを招いてまとめられたもので、その内容は今でもかなり参考になります。

もちろん、航空業界に限らず、多くのHROが少なくない犠牲を払ってきたことを忘れてはいけません。

例えば、医療業界では、1999年1月に、2人の患者を取り違えて手術を行うという医療事故が発生しました。手術室への患者受け渡しの際に起きた患者の取り違えが、その後においても見逃されたまま麻酔と手術が続行されるなど、二重、三重のチェックポイントをすり抜けて起きてしまった事故です。この時指摘されたことは「権威勾配」といって、医師が上の立場で、看護師が下の立場という構造では、看護師から医師に指摘がしづらいという文化の存在。航空会社でも副操縦士が操縦士に対してミスを指摘しづらいことが起因して起きた事故もあり、自由に発言できる風通しのよい風土が安全上も重要であることが再認識されました。

2000年代前半には、化学産業で爆発事故など大規模な事故が相次ぎ、経済産業省が保安力向上プロジェクトを発足させるなど、HROでの安全文化への取組みは大きく進展することになります。

・実際に事故を防ぐ上で必要なことは?

よく言われることですが、人間には、できない3つの理由があります。1つ目は、知らないということ。例えば保険に入ることが必要だと言われても、保険の知識がなければ保険に入ろうとはしないでしょう。2つ目は、わかっていてもできないということ。言い換えれば、スキルの問題。正しいマスクの付け方など頭でわかっていても実践できない。これは教育や訓練でカバーすることができます。

最もやっかいなのが3番目の「続かない」ということ。とかく、ベテランになればなるほど、傲慢になり、あたかも経験があるから大丈夫だと錯覚を起こし大きな事故を起こしてしまいます。

では、どうしたら続けられるようになるのか。正解はありませんが、集団心理、少なくとも自分が言いだして決めたことや、組織の半分以上が取り組んでいることについてはなかなか破ることができないということを大事にするべきではないかと考えています。より具体的な例を一例挙げれば、従業員一人ひとりがルールやマニュアルづくりに関与する機会を増やすことで、ルールやマニュアルが現場の実情からかい離したものになることを防ぎつつ、組織の構成員がルールを順守する風土を醸成していくなどの対策が大切と言えます。

・人間であるからには常に徹底させるとこは難しいように思います。

人間のモチベーションが損なわれる理由の1つとして、無理な業務の強制があります。無理な業務を強制させられると、普通の人はやらないで、「やった」と報告します。このようなルールと実情のかい離が会社の文化を一番腐らせます。そのような組織では、同僚に聞いても「適当にやって、やったと報告しておけ」という話になり、悪い組織文化が拡大していきます。これを断ち切っていくことが求められます。

ルールはあるべき姿を示したもので、文化は実態です。このギャップが激しすぎないかを常に把握しておかなければなりません。

もう1つ、私たちは「気付きと動き」という言い方をしていますが、自分の行っていることが危険という気付きがなければ、行動には結びつきません。

例えば、花瓶を手渡され「これは1億5000万円の花瓶だからね」と言われたら、かなり慎重になるか、持つことを拒むはずです。同様に、これは「ニトログリセリンだからね」と液体の入ったビーカーを渡されたら、ニトログリセリンの危険性がわかっている人なら持たないはずです。

このように高価なもの、危ないものなど、自分にリスクが及ぶことを認識すれば、不安全な行動は取れないものです。今のネット時代では、末端の構成員が起こした不祥事や事故でもツイッターなどのSNS(ソーシャル・ネットワーク・サービス)によって瞬く間に全国に流れ、組織にとっての致命傷になりかねません。こうした危険性をしっかり理解させなくてはいけません。

それでも、時間経過に伴い危機感が鈍化していく可能性があるので、それを防ぐためにも継続的な状況把握が必要になります。従業員が何に不安や不満を持っているのかを可視化して、それに応じて適切な教育、訓練、方針の見直し、ルールの変更などを継続的に行いPDCAサイクルを回していかなければなりません。

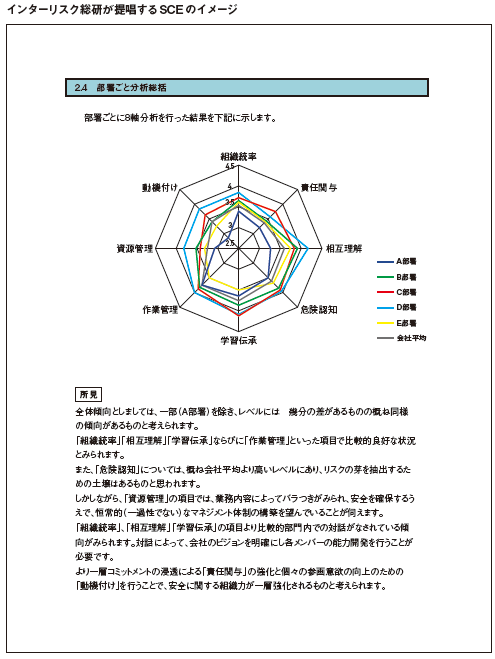

欧米の多くの企業では、組織の状態を数値化して表すSCA(Safety Culture Assessment)、またはSCE(Safety Culture Evaluation)という手法が導入されていますが、これらは経年変化を捉える上でも重要になります。組織は人事や事業開発によって常に状態が変わる。その都度、安全文化がどう変化しているかもチェックしておく必要があります。

誌面情報 vol49の他の記事

- 市民によるトリアージで町を救え

- 仏商工会議所が首都直下地震のBCP

- 避難訓練だけを繰り返しても意味がない

- 『分かりやすい』伝え方 防災では定義が広すぎる

- なぜルールは破られる?気付きと動きで安全文化を構築

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方