2016/08/18

誌面情報 vol50

さらに、内閣府に出向しオリンピック対策プログラム策定に参加していたという同社のJames Crask氏によると、オリンピック開催の3年ほど前から、内務省や関係機関とオリンピック期間に的を絞ったリスク分析を行っており、対策の方針などを協議してきたという。詳細な結果は、国の脆弱な部分を露呈することにもつながることから極秘とされているようだが、テロや、暴動、集団犯罪などについて、事案ごと詳細な被害規模の想定を算出し、それぞれの対策にどのようなリソースをどれくらい割り当てればいいかなどの計画をつくり、関連する機関へ対応を要請したという。Crask氏によれば「テロリストが使う爆弾の種類とそれぞれの被害の大きさの可能性までを検討した」という。

もう1つ参考になるのが、民間企業の危機管理への取り組みだ。

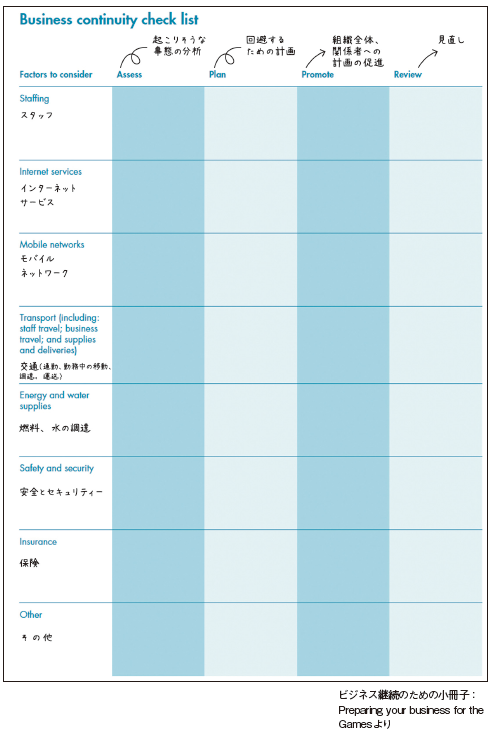

ロンドンでは、ロンドンオリンピック・パラリンピック組織委員が民間企業向けのビジネス継続のための小冊子を作成した。世界各国から大勢の観光客が市内に集まることで、交通の混雑や通信の遅延や途絶などが予想されたことから、事業継続計画(BCP)によって、リスクが回避できるように、あらかじめ備えることを呼びかけたのだ。

「Preparing your business for the games:オリンピックに向けたビジネス対策」では、オリンピック期間中、交通の途絶や遅延などにより、スタッフが集まれなくなったり、サプライチェーンからの物流が影響を受けた際の対応について見直す内容になっている。

BRC(British Retail Consortium:イギリス小売業協会)では、オリンピック期間中の事業効率の最大化を目指して準備をしていた。在庫を多めに抱えることや、日中を避け夜間に配達をすること、そのためにエンジン音の静かな車両を使ったり、積み下ろしの倉庫を防音にするなど。また、仮に従業員が交通渋滞などで出勤できなかった場合に備え、他の店舗から応援を回すようなシフトの組み替えについても検討しているところもあった。特に需要が見込まれるブランド品や土産品などを扱う企業は、それだけ対策も進んでいた。

一方、オリンピックが開催された2012年全体の訪英外国人旅行者数は対前年比0.9%増えたものの、オリンピック・パラリンピックが開催された第3四半期(7月~9月)の訪英外国人旅行者数は対前年比4.2%の減で、その原因が、過度な危機管理の呼びかけで、混雑を避ける人が増えたとの指摘もある。

コンピュータによる集中管理

2016年のオリンピック開催をめざし準備を進めるリオデジャネイロでは、連邦政府と州、市による大規模な警備が予定されている。同市の立候補ファイルによると3つの政府が「単一の統合化されたチームとなって警備にあたる」と組織間連携の強さを核とすることが強調されている。警備にはアメリカも支援を表明しており、今年に入ってから米沿岸警備隊の指導のもと、アメリカにおける危機対応の標準化システム(ICS:Incident Command System)を取り入れたブラジル治安部隊との合同訓練なども行われている。

ICSは、日本でも内閣府の災害対策標準化検討会議が、国、地方公共団体、企業、非営利組織等の数多くの活動主体が連携する上で注目すべき仕組みとして取り上げており、オリンピックのような大規模イベントでの運用は、今後、首都直下地震や南海トラフ地震など広域災害における連携の枠組みを考える上でも参考になりそうだ。

最新のIT技術による危機管理システムも取り入れる。リオデジャネイロでは、既に市内の交通状況や、電気・ガスの供給状態、治安などの都市機能、さらには衛星写真や気象情報、CCTVカメラによる映像などさまざまな情報を一元的にモニタリングし、リアルタイムで分析する「オペレーションズ・センター」が完成している。こうした情報分析により、緊急事態が発生した際でも、迅速かつ適切に対処にあたれることが期待されている。さらに、交通渋滞の問題を緩和するため、(BusBRTRapidTransit)と呼ばれる交通システムを導入する予定。幹線道路に設けられた専用レーン上を走るバスが、空港、駅、ダウンタウンなど主要エリアを結ぶ。

誌面情報 vol50の他の記事

- 世界に誇る危機管理ビジネス 行動検知・生体認証・ドローンなどで2000億目指す

- 【東京オリンピックの危機管理】 海外の五輪・スポーツイベントから学ぶ

- 【東京オリンピックの危機管理】 オールジャパンで臨む危機管理体制

- 調達が民間企業の最大リスク!?

- 安全神話からの脱却 オリンピックを脅かす危機

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/13

-

-

-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/01/05

-

年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する

サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。

2026/01/04

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方