2015/07/25

誌面情報 vol50

「1日3L」水の常識は非常識!?

東日本大震災では、「アルファ化米は備蓄してあっても水がなくて食べることができなかった」という報告が相次いだ。現在は「1人1日当たり3L」の水を常備するよう、国や自治体は企業に求めている。しかし、日本災害食学会顧問で甲南女子大学名誉教授の奥田和子氏は、「現在の水の常識はとても非常識。災害用にペットボトル入りの水を3L備えることはいかがなものか」と疑問を呈す。人間が生きるために必要な「水分」とは一体何なのか? アルファ化米を美味しく食する秘訣とは?

「私たちは、普段から食事の時にお茶を飲み、コーヒーを飲み、野菜ジュースを飲むなど、さまざまなものから水分を摂っています。「水分」と聞いて、水のペットボトルと決めつけないで、さまざまな『飲み物』を備蓄することを考えてほしい」(日本災害食学会顧問甲南女子大学名誉教授の奥田和子氏)。

社団法人全国清涼工業会の資料によると、そもそも人間の水の必要量の収支は図1の通り。人は通常、食べ物から必要な水分の3割を摂取している。例えばご飯を200g食べれば水分は60%なので120mlを摂取したことになる(図2)。食べ物から、食500ml以上の水を毎日1「食べて」いるのだ。これらをすべて一くくりにし、「1日に必要な水分を3Lの水のペットボトルでまかなう」のは、無理があるだろう。

奥田氏は、これからの災害食について「腹の足しになるもの」と「心の足しになるもの」が必要と説く。そして、水分は水だけでなく野菜ジュースやコーヒーなどの「飲み物」を重視するように勧めている(図3)。そしてこれにはもう1つ、大きな意味があった。

アルファ化米とは、簡単に言うと米のデンプンを加水・加熱によってアルファ化(糊化)させたのち、乾燥処理によってその状態を保たせた乾燥米飯のこと。熱水で10〜20分、冷水で30〜40分つけると飯に復元し、食べられる状態となる。日本の米の自給率は100%であり、アルファ化米は古くから災害時の主食として重要な役割を担っていた。奥田氏の調査によると、自治体の食料の5割〜6割はアルファ化米だという。

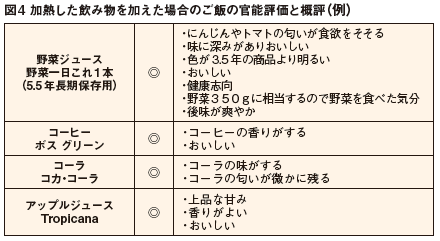

しかし、東日本大震災では水が不足したため、アルファ化米が備蓄されていても食べられなかった事例が数多くあった。それに対して奥田氏は、「水がなくても、野菜ジュースやコーヒーなどの『飲み物』は被災地に救援物資として運ばれていた。試しに野菜ジュースでアルファ化米を戻したところ、とても美味しかったし、ご飯と栄養が取れて一石二鳥」と提案する(図4)。アルファ化米を食べたことがある読者なら分かると思うが、アルファ化米の弱点は「風味の弱さ」にある。水で戻しただけでは、おかずなしで食べるのは非常に苦痛だ。しかし野菜ジュースの味と香りが、「風味の弱さ」そのを増大させてくれるのだ。

発想の転換が必要

アルファ化米は水がなければ食べられない。野菜ジュースだけでは、のどの渇きは潤うが、飢えは満たされない。しかしアルファ化米に野菜ジュースを入れて戻せば、腹の足しにもなり、栄養もあり、さらに味も美味しい。方向性に確信を得た奥田氏は、研究を通じてほかのさまざまな飲み物でアルファ化米を戻し、その味を評価している。ウーロン茶や麦茶、日本茶はもとより、缶コーヒー類、コーラなどの炭酸飲料、アップルジュースなどの果汁飲料など、20種類近くを試してみたところ、そのほとんどにそれぞれ特徴があり、「美味しい」と感じたという。

奥田氏は「現在の災害食には、発想の転換が必要。食料不足と言いながら、大量の食べ物を無駄にしているのでは」と話している。

誌面情報 vol50の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方