2021/06/01

気象予報の観点から見た防災のポイント

伊那谷豪雨―6月の気象災害―

熱帯じょう乱の北東象限

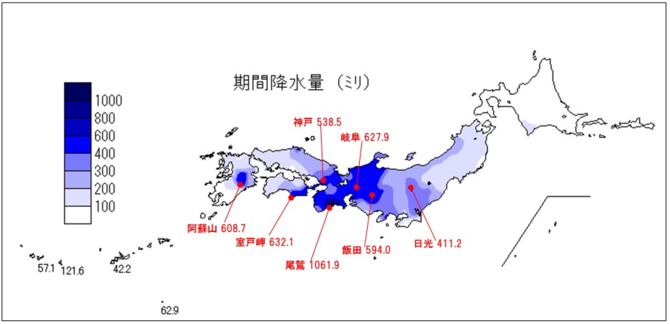

図2に、「昭和36年梅雨前線豪雨」の期間の大半をカバーする12日間の総降水量分布を示す。この図は、この豪雨の特異性を物語っている。

梅雨前線豪雨と言えば、その舞台となる地域は、九州を中心とする西日本であることが圧倒的に多い。なぜならば、豪雨の元となる水蒸気が、通常は東シナ海から、南西風や西風に乗って流入するからである。しかし、昭和36年梅雨前線豪雨の中心地は、九州ではなく、中部から近畿地方であった。どうしてそのようになったのかを考察するために、地上天気図を調べてみる。

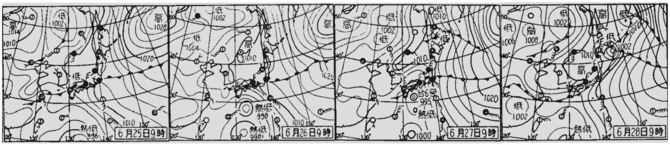

図3に、「伊那谷豪雨」の期間中の日ごとの地上天気図を示す。いずれの日も、本州付近に梅雨前線が存在している。

6月25日の天気図では、図の南端に熱帯低気圧がみられる。日本列島から遠く離れているので、影響は小さいと思われるかもしれない。しかし、この日は四国で大雨が降っている。

26日になると、四国の南海上に、もう一つの熱帯低気圧が現れている。熱帯低気圧はまだ遠くにあると思っていたら、目の前に別の熱帯低気圧がこつ然と現れ、意表を突かれるタイプである。この日は神戸を中心に、近畿地方で豪雨が降っている。

四国の南に現れた熱帯低気圧は北へ進み、北緯30度線に達した26日21時に、台風(第6号)に格上げされた。27日午前9時の天気図をみると、台風は四国のすぐ南に迫り、その南に新たな熱帯低気圧が発生している。日本の南海上は、台風を含む3つの熱帯じょう乱が南北に並んでにぎやかである。そして、この日、伊那谷豪雨が猛威を振るった。

28日になると、天気図にはもう台風の姿は見られない。前日の天気図で、台風の南に描かれた熱帯低気圧も、28日の天気図には見当たらない。気象庁の記録によれば、台風は27日15時に熱帯低気圧に弱まり、18時には土佐沖で消滅したことになっている。

以上が、地上天気図から読み取れることであるが、筆者は図3の地上天気図をあまり信用していない。なぜなら、当時は気象衛星がなく、限られた観測データのみに基づいて天気図が作られていたからである。確かなことは、この期間、日本の南海上に熱帯じょう乱が存在したこと、その熱帯じょう乱は勢力のあまり強くない2つ以上の熱帯低気圧で構成されていたこと、そのうちのあるものは一時的に台風の強度(最大風速17メートル/秒以上)に達していた可能性があること、である。

そして、図3で見落としてならないのは、南北に並んだ熱帯じょう乱の東側で等圧線の間隔が狭くなっていることである。この領域では、長時間かつ広範囲にわたって、南東の強風が吹き続けたことが明らかである。この南東の強風は、低緯度から、水蒸気をたっぷり含んだ熱帯の空気を持続的に持ち運んだと考えられる。向かった先は熱帯じょう乱の北東象限であり、それは25日には四国地方、26日には近畿地方、そして27日には伊那谷を中心とする中部地方にほかならない。運ばれてきた暖湿空気は、梅雨前線や山地地形にぶつかって収束し、あたかも水をたっぷり含んだタオルを絞るがごとく、多量の降水がもたらされた。これが、「昭和36年梅雨前線豪雨」の特異性であり、実態である。

気象予報の観点から見た防災のポイントの他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/06

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/01/05

-

年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する

サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。

2026/01/04

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方