2021/07/26

気象予報の観点から見た防災のポイント

北海道豪雨―8月の気象災害―

前線と台風

本連載で、前回とりあげた「水俣土石流災害」は、梅雨前線豪雨によるものであった。北海道で梅雨前線豪雨が起きることは、まずない。北海道では、北海道以外の地域が梅雨明けした後の盛夏期に、前線による大雨がしばしば起こる。つまり、北海道では夏が雨季なのである。

盛夏期に、北海道に大雨をもたらす前線は、もはや梅雨前線とは呼ばれないが、太平洋高気圧の北縁に形成される対流活動域という点では梅雨前線と共通する。ただ、この前線のみで北海道に「豪雨」と呼ばれるほどの大災害がもたらされることは少ない。では、北海道で「豪雨」が発生したのは、どういう時なのか。それを、1981年8月の北海道豪雨の事例で確かめる。

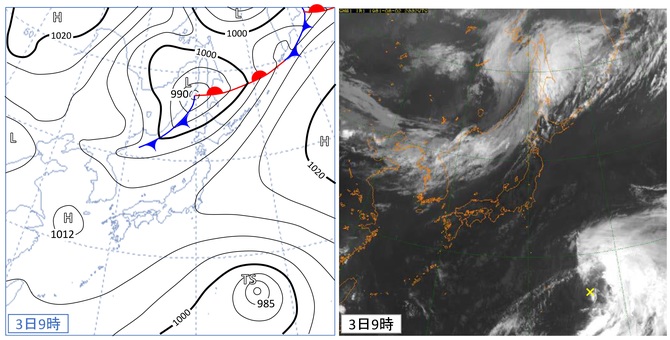

図1は、8月3日9時の地上天気図と気象衛星画像(赤外)である。間宮海峡(サハリンと大陸に挟まれた海峡)に低気圧があり、中心から寒冷前線が南西にのびている。気象衛星画像では、サハリン付近に低気圧に伴う雲の広がりがあり、そこから南西方向に雲帯がのびていて、寒冷前線に対応している。雲帯の位置からみると、寒冷前線は地上天気図の位置より、もう少し南にあるかもしれない。本州一帯から南西諸島にかけては雲が少なく、高気圧の支配下にある。小笠原諸島の東にあるTS(トロピカル・ストーム)は台風第12号で、気象衛星画像では、本州のはるか南東海上にコンマ(❜)の形をした雲域として見られる。

図1の状態で、北海道豪雨は始まった。寒冷前線の接近に伴い、8月3日は北海道北部から雨が降り始めた。3日の日降水量は、日本海側北部の羽幌(はぼろ)で101.5ミリメートルに達した。

図1には、1981年北海道豪雨の役者が出揃っている。すなわち、前線と台風である。この後の、それらの振る舞いに注目してほしい。

豪雨の本格化

図2は、8月4日9時の地上天気図と気象衛星画像(赤外)である。前日に間宮海峡にあった低気圧はオホーツク海北部に進み、中心から南西にのびる前線が北海道を経て九州の北に達している。前線上の秋田沖には低気圧が発生しており、北海道付近の前線は寒冷前線ではなく温暖前線として描かれている。前日の地上天気図に描かれた寒冷前線は南東へ進んで、3日夜には北海道に達したが、その後は前線の移動方向が反転し、4日9時には北西進する温暖前線に変わった。図2の気象衛星画像で、前線に対応する雲帯の北西縁が北海道付近でわずかに北西側に膨らみ、雲帯の幅が広くなっているのは、前線の移動方向が反転して秋田沖に低気圧が発生したことの反映である。

観察眼の鋭い読者は、図1と図2の気象衛星画像どうしを比較して、前線に対応する雲帯の走向が、次第に南北に立ってきていることに気づくであろう。また、台風に伴うコンマ状の雲域が北上して、前線に対応する雲帯にかなり接近し、両者の間に存在した雲の少ない領域(高気圧の支配領域)が狭まったことにも気づくであろう。台風第12号の中心は、コンマの頭の部分(A)ではなく、雲域が大きく湾曲した内側の、発達した雲の少ない位置(黄✕印)にある。このような雲パターンは、図体は大きくとも強度はあまり強くない「なべ底型」の台風の場合に見られることがある。「なべ底型」の台風事例は、本連載No.12(2006年10月低気圧)でも紹介した。「なべ底型」の台風はなかなかの曲者(くせもの)であり、決して侮ることができない。

図2の状態で、北海道の豪雨は本格化した。4日の日降水量は、札幌近郊の岩見沢で262ミリメートル、札幌で170ミリメートルに達し、いずれも極値(歴代1位の記録)を更新した。ただし、札幌ではこの月の下旬に発生した2度目の豪雨により、あっさりと記録が破られてしまった。つまり、日降水量の歴代1位と2位に1981年の2つの記録が並んでいる。

気象の変化は実にダイナミックであり、3日の気象衛星画像では遠く離れていて無関係のように見えた前線と台風が、4日の気象衛星画像ではかなり近づいた。もはや、無関係ではありえないことが明らかである。この後、豪雨は新たな局面に入る。

新たな局面

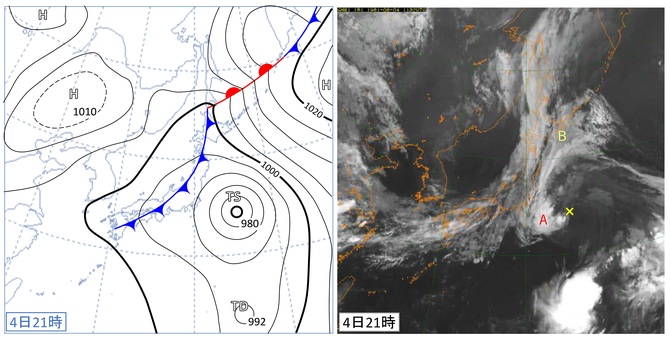

図3は、8月4日21時の地上天気図と気象衛星画像(赤外)である。12時間前に秋田沖にあった低気圧は前線上を北北東へ進み、宗谷海峡に達したが、もはや低気圧としては認められず、低気圧の名残として前線のキンク(折れ曲がり)が見られる。キンクの北東側は温暖前線として描かれ、12時間前よりわずかに北上している。キンクの南側は寒冷前線で、12時間前より南東進して本州にかかり、九州までのびている。台風第12号は北上を続けており、真北より若干西進成分を持ち、関東の南東海上に達した。

図3の気象衛星画像では、前線の雲帯の走向が12時間前よりさらに南北に立ち、台風の雲域はさらに北上した。この結果、前線の雲帯と台風の雲域との間に隙間はほとんどなくなり、両者は接合し始めた。

図2と図3の気象衛星画像どうしを比較すると、台風第12号に伴う雲域のうち、コンマの頭の部分(A)はわずかに南西へ動き、大きく湾曲した部分の最も北側にあった部分(B)が急速に北上して北海道の太平洋側に接近したことがわかる。図体が大きいのにあまり強くない「なべ底型」の台風第12号は、自己の雲組織全体を自分の領域内に引き留める力が弱い。この結果、中心から少し離れた部分(B)が台風の領域から逸脱して、北海道付近の前線の雲帯に向かって突進を始めたのである。

気象予報の観点から見た防災のポイントの他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/01/05

-

年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する

サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。

2026/01/04

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/23

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方