2016/01/24

誌面情報 vol53

地震、噴火の複合災害に備えるBCMシミュレーション訓練

JATCO株式会社

自動車用無段変速機(VCT)において世界シェアトップの45%(2014 年)を握るJATCOは、東日本大震災の余震が続く2011年3月15日に静岡県東部を襲った震度6 強の地震により、大きな被害を被った。現在は「3.11」の震災の教訓からBCM(事業継続マネジメント)を強化している。同社は2015年12月のBCM訓練において、静岡県富士市に本社を置く企業として避けては通れない災害である「富士山噴火」を取り上げ、全社を挙げてリアルタイム型シミュレーション訓練を実施した。

今からおよそ300年前の江戸時代中期にあたる宝永4年(1707年)10月28日、東海道から南海道沖を震源として、マグニチュード8.6と推定される巨大地震が発生。「宝永の大地震」として記録に残る日本最大級の地震とされているが、その49日後に宝永大噴火と呼ばれる富士山の噴火が発生。噴火は約2週間続き、およそ100㎞離れた江戸にも火山灰が降り積もったという記録がある。また、東日本大震災で有名になった貞観地震(869年)でも、その5年前に富士山と阿蘇山が噴火した記録があり、「地震と噴火の関係性は非常に深い」と火山噴火予知連絡会会長である東大名誉教授の藤井敏嗣氏も本誌のインタビューで語っている。現在ほとんどの企業で地震・津波対策の災害訓練が行われているが、静岡県に本社をおくJATCOはBCM訓練を繰り返すなかで火山噴火は避けては通れない事象と判断。2013年の訓練では、「富士山が噴火する可能性がある」との想定で準備段階までを実施したが、昨年は初めて、実際の「噴火発生」を想定した訓練を開催した。

地震ののち、富士山が噴火

訓練の想定は、まず駿河湾から紀伊半島にかけてのプレートが内陸部にすべりこみ、マグニチュード8.4の南海トラフ大地震が発生。静岡県も震度7を観測する。その後、気象庁からの発表により富士山の火山性地震、微動が増加するなど、火山活動が高まっているとして富士山の噴火警戒レベルがこれまでの1から5に引き上げられ、翌日になって富士山が噴火するというもの。訓練を主催した同社工務部工務課主担の佐藤勇一氏は「現実的に考えて、地震と噴火が同時発生することはなく、地震が発生したのちに火山が噴火するという可能性が高いと考えた」と話す。

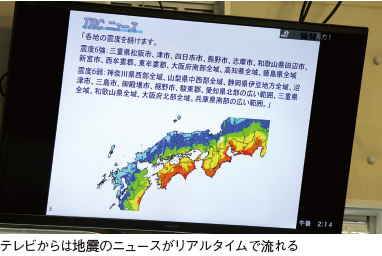

訓練は、同社が東日本大震災後に設置した「BCMルーム」を中心に、全国の拠点約10カ所と海外2拠点をTV会議システムで接続し、拠点間の各種連絡は衛星携帯電話、MCA無線などを使用して実施。一般的な報道などの外部情報はパワーポイント(PPT)を活用したTVニュースを流して行われた。

ニュースはPPTのスライドショー機能を活用し、アナウンスを実際に録音したもので、本番さながらの外部状況がリアルタイムに付与されてゆく。

「12時30分、関東地方から九州にかけて広い範囲で非常に強い地震がありました。駿河湾沿岸の一部ではすでに津波が到達しているところもあります。その他の海岸の地域の方もすぐにビルなどの高台に避難してください」。全ての拠点で同じPPTのスライドを流すことで、全体に統一感が生まれるという。

「各拠点の人事・安健グループへの課題です。各拠点の安否状況を整理して、被害の概要を集約し、回答欄に記入してください」「各拠点の工務グループへの課題です、各地区からの報告をもとに建屋立ち入り判断結果を集約し、概要を回答欄に記入してください」。

事務局から、矢継ぎ早に指令が飛ぶ。各部署の細かな状況付与については、ファシリテーターがあらかじめ用意した封筒に収められており、表紙に書かれた時間になったら開封していくなど、工夫を凝らした。

訓練からおよそ30分が経過。初動対応を終えたのちに第1回の共有会議が開かれ、安否確認や生産復旧の状況などについて各部署の責任者から報告があった。

次のステップでは、火山の噴火予知を受けて各部署がどのように動くかを検証した。人事担当者からは、「富士宮地区は富士山が噴火した場合、1時間以内に溶岩流が到達することが予想される。警戒レベル5に引き上げられた場合は、社員およびその家族に対して、早めに避難を開始する予定。輸送手段については自家用車、市町村が手配するバスを使用し、避難ルートや場所については、市町村に事前に確認する。さらに、市町村で避難所が足りない場合も考えられるので、その場合は体育館、食堂など敷地内の安全な場所を避難場所にする計画だ」などの報告が上がっていた。

どのように噴火に対応するか?

第2回の共有会議が終了したのち、いよいよ火山噴火による生産復旧訓練が開始された。これは地震が発生した翌日に富士山が噴火したことを想定。震災発生から5日後、富士山噴火から3日目という状況下で進められた。

「12月3日の未明に噴火した富士山の火山活動に関する続報です。激しい噴火が始まってから3日が経過しました。山梨県鳴沢村の火口からいまだに噴煙が上がっています」。テレビからは、生々しい映像とともに状況が付与されてゆく。各部署はさらに細かい状況付与を受け取りながら、それぞれの検討に入った。

最後の共有会議では、火山噴火対策に対してさまざまな議論が行われた。生産復旧計画としては、客先より「年末年始休暇明けには納品をお願いしたい」との要望がきている。生産管理を担当するグループからは出荷の見通しや、サプライヤーの状況が報告され、まずは現在まで作りためているものを放出し、その後に関西から空路経由で輸送を開始するなど具体的なプランが報告された。やはりここでも問題に上がったのはサプライヤーの被災状況だ。今回の訓練では、代替サプライヤーを検討しながら、最短で12月15日から、最長でも26日から生産開始ができるとの見通しが報告された。

火山灰は水で洗浄できるのか?

訓練では、課題も残った。最も大きな課題は、「火山灰の除去方法」だ。とある部署からの報告で、「上下水道が回復する1週間後には、トラックを水で洗浄して使えるようにする」というものがあった。これに対して「灰は本当に水で洗ってよいものか」との疑問が提示されたが、「水で洗ってしまうと、固まってしまい、かえって取れなくなる。高圧洗浄機などが必要なのでは」などの意見も出された。非常に大きな課題だが、このような課題をあぶりだすことも今回の訓練の目的の1つだろう。訓練終了のあいさつの中で執行役員副社長の永倉均氏は、「例年にも増して複雑な状況のなかで臨機応変に対応してもらう力は着実に上がってきている。しかし、『まさかはありえる』ということが東日本大震災でも実証された。『まさか』をなくすように日ごろからBCMトレーニングに対して取り組んでほしい」と話している。

誌面情報 vol53の他の記事

おすすめ記事

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方