三八豪雪―1月の気象災害―

死者228人を出した最悪の寒波

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

2022/01/04

気象予報の観点から見た防災のポイント

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

1963(昭和38)年1月23日、新潟駅を夕刻に出発した急行「越路」(こしじ)は、順調に走れば、同夜のうちに東京・上野駅に到着するはずであった。しかし、大雪と吹雪のため新潟県内で数回にわたり立ち往生。満身創痍の列車が上野駅に到着したのは、5日後の28日朝であった。

急行「越路」だけでなく、新潟県内の信越本線は、1月24日から28日まで全面不通となった。これを含め、1963年1月の一連の豪雪で運休した列車は、当時の国鉄の旅客と貨物合わせて約1万9500本、立ち往生7400両、減収約30億円に達した。これによる社会経済への影響・損失は計り知れない。

また、この豪雪に伴い、各地で雪崩が頻発し、山岳遭難も発生した。この豪雪による全国の被害は、死者228人、行方不明者3人、負傷者356人、建物被害1万480棟、通信施設被害2万6556回線に達した。気象庁は、この豪雪を「昭和38年1月豪雪」と命名した。俗にいう「三八(さんぱち)豪雪」である。

著しい災害を発生させた大雪は「豪雪」と呼ばれる。災害の大きさが必須要件であり、当然ながら、現象の程度(降積雪量)、規模(広がり、面積)、期間(持続性、反復性)が、単なる「大雪」とは異なることになる。ただし、量的な基準があるわけではない。

気象庁が「顕著な災害を起こした自然現象」として、特別に名称を定めた豪雪が2つある。その1つが「昭和38年1月豪雪」であり、もう1つは「平成18年豪雪」である。後者は、筆者が気象庁の主任予報官の職にあった時代の現象であり、この連載でいずれとりあげる機会があるかもしれない。今回とりあげる前者は、筆者の小学生時代の出来事である。

ここで断っておくが、この2つ以外に顕著な災害を起こした豪雪がないわけではない。気象庁が特別の名称を定める基準は、風水害に関しては被害棟数の目安が設けられているが、雪害に関しては明確なものがない。また、この命名は行政判断として行うものであり、その時の行政ポリシーに左右される。過去には命名行為に関して積極的でない時代があり、顕著な災害が発生しても命名が行われなかった現象が少なからず存在することを指摘しておきたい(たとえば、昭和56年の通称「五六豪雪」など)。

ここで、急行「越路」の運行と気象との関連を見る。といっても、この時の詳細な気象資料があるわけではない。以下の記述は、限られた資料に基づく分析であることをご了解願いたい。

表1は、新潟における1月23日の気象記録である。この日、新潟県下には大雪警報が出されていた。新潟では、雪が降ったり止んだりしていたが、15時には雪が降っておらず、青空ものぞいていた。ただし、西風が毎秒11メートルとやや強くなっていた。気温は摂氏1.3度である。

急行「越路」は、定刻の16時05分に出発するはずであったが、実際には17時過ぎ、約1時間遅れで新潟駅を出発した。15.2キロメートル先(新潟起点、以下同じ)の新津(にいつ)駅で風が強まっており、「越路」を出発させるべきかどうかの判断に時間を要したようだ。表1によれば、新潟では18時には南西の風に変わり、風速は6.8メートル/秒で、15時の風速より弱まったのだが、新津駅で実際どのような状態であったのかは分からない。図1に路線図を示す。

ともかく、新潟駅を出発した急行「越路」は、新津駅までは無事に進んだようだ。問題はその後である。越後平野を南下する区間で猛吹雪に遭遇し、28.4キロメートル先の羽生田(はにゅうだ)駅で約4時間停車。再び動き始めたが、23時頃、36.3キロメートル先の保内(ほない)駅の構内で雪の吹きだまりに突っ込んで身動きが取れなくなり、そこで約10時間停車した。

表1によれば、新潟では21時の風向・風速が北北西15.5メートル/秒となっている。18時から21時までの3時間のうちに、風向が南西から北北西に変わり、風速が急増した。新潟のこの日の最大風速は、北北西19.0メートル/秒と記録されている。この風速は10分間平均の値であり、瞬間風速はその1.5~2倍であったと考えられる。気温は氷点下(21時では摂氏-1.6度)であり、まさに猛吹雪の状態であった。これでは、急行「越路」もたまらない。身動きが取れなくなるのも当然である。

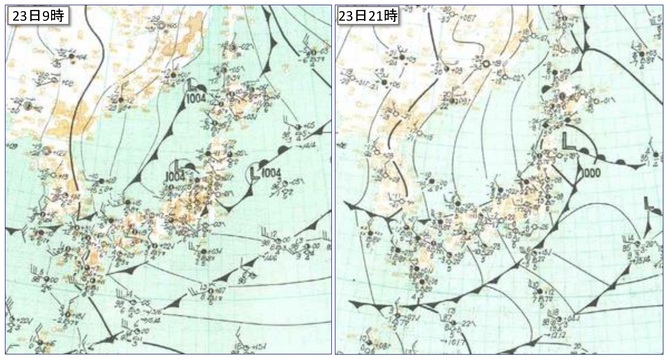

この猛吹雪をもたらした原因を考える。図2はこの時の気象庁の公式の天気図である。気圧配置は冬型なのだが、北海道・東北地方の近海に低気圧があり、北日本で気圧の傾きがゆるやかになっている。23日9時の天気図では佐渡沖の日本海に低気圧(中心気圧1004ヘクトパスカル)が描かれており、その低気圧が21時には三陸沖へ進んだように見える。これに伴い、低気圧の後面に入った新潟県では北北西の季節風が強く吹き始めた――と、説明されれば、もっともらしく聞こえるかもしれない。だが、本当にそうだろうか。上記の説明は、大局的にはそのとおりかもしれない。しかし、新潟県に猛吹雪をもたらした原因の説明には、なっていない。テレビの気象番組などでよく聞かれる、この手のおざなりな説明に納得してはいけない。

表1で見過ごせないのは、新潟で23日朝から吹いていた南寄りの風(気温は氷点下)が、15時には西風に変わって11メートル/秒とやや強くなるとともに気温が上昇(日最高気温摂氏1.6度)し、18時になると再び南寄り(南西)の風に戻って気温が下降し、21時には北北西の風に変わって猛吹雪になったという気象経過である。これは、日本海の低気圧が三陸沖へ進んだという単純なシナリオでは説明できない。特に、19.0メートル/秒というこの日の新潟の最大風速は、図2の天気図から想定できる程度を超えている。21時の天気図で三陸沖に描かれた低気圧の中心気圧は1000ヘクトパスカルであり、前12時間に4ヘクトパスカルしか下がっておらず、強い発達とは言い難い。最近よく話題にされる「爆弾低気圧」(急速に発達する低気圧)に該当しないことは、言うまでもない。

新潟で表1のような気象経過が観測されるには、2段階のイベントが必要である。すなわち、23日朝からの南寄りの風を15時の西風に変化させた第1のイベント、そして、18時の南西風を21時の暴風雪(北北西風)に変化させた第2のイベントである。

この要請を解決できるのは、複数の低気圧の存在である。本連載で、前回、「余部橋梁列車転落事故」を取り上げ、天気図上で1つの低気圧として描かれたものが、実は3つの小低気圧(ポーラーロウ)からなっていたことを解説したが、同様のことが図2の場合にも起きていた可能性が高い。実際、秋田では18時に気圧が998.4ヘクトパスカルまで下がり、21時の天気図で三陸沖に描かれた低気圧の中心気圧(1000ヘクトパスカル)より低い気圧を観測していた。また、表1で新潟の気圧変化を見ると、朝から15時にかけて下降し、18時に少し上昇し、21時に再び下がった後、24時には上昇した。これらの事実は、この日、秋田沖から佐渡沖の日本海に2つ以上の小低気圧が存在し、そのうち少なくとも1つは、中心気圧が図2の天気図に描かれた低気圧の中心気圧よりずっと低い(998ヘクトパスカルもしくはそれ以下の)ものであったと考えられる。

以上が筆者の分析であるが、当時は気象衛星が実用化されておらず、雲分布を確認できないのは残念である。限られた資料では、これ以上(小低気圧の経路など)の推定は難しい。

なお、図2に多数の前線が描かれていることを気にする読者がおられるかもしれない。当時は前線についての理解が現在と異なり、天気図に数多くの前線が描かれた。23日9時に日本海に描かれた前線は、21時には本州の日本海沿岸に進んだ形になっている(観測データと重なるので寒冷前線を示す三角記号の記入が省略されている)が、現在ならばこの前線を描くことはなく、また実際、この前線は存在しなかったと思われる。

気象予報の観点から見た防災のポイントの他の記事

おすすめ記事

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方