2018/06/11

安心、それが最大の敵だ

多才な藩士の成長

渡辺崋山(本名は登〈のぼり〉)は、寛政5年(1793)9月16日、江戸・麹町にあった三河国田原藩の上屋敷に生まれた。父・市郎兵衛定通(いちろうべいさだみち)29歳、母栄(えい)22歳の長男である。田原藩主・三宅家は渥美半島中部を領地とする1万5000石の譜代小藩であった。渡辺家は財政貧困な上に、病身の父、老祖母、8人の子どもを抱えていた。長男の彼は幼いころから苦労を強いられ、気丈な母を助けながら勉学や絵画に励んだ。

聡明ぶりを認められた彼は、8歳より若君の御相手として出仕した。岡山藩・池田侯のお伴先(小役人)に日本橋の近くでなぐられて発奮したエピソードはよく知られる。13歳の頃、藩の儒者・鷹見星皐(たかみせいこう)につき、後に当代一流の儒者・佐藤一斎(いっさい)や同・松崎慊堂(まつざきこうどう)に学んで朱子学や陽明学をきわめ、さらに蘭学による西洋事情の研究に進んだ。

37歳の時、藩主より三宅家家譜編集の大任を受け、ついで江戸藩校の総指南役となり、45歳の時、藩主の後継ぎの師範となる。彼は漢詩、和歌、俳諧、書などに優れた才能を示し、小藩の幹部としては師友や知友など交遊範囲も極めて広い。晩年、自ら貧苦の中で買い集めた書籍や絵画など570種余を後進の勉学の教材として藩主に献上した。儒者・伊藤鳳山(ほうざん)を田原藩校・成章館(せいしょうかん)の講師に招いて、維新にいたるまで後進の指導にあたらせた。

◇

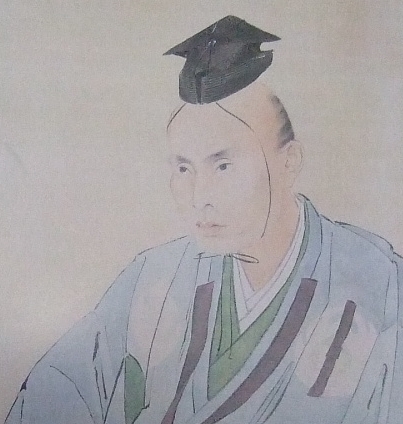

崋山は、幼い頃親戚の平山文鏡(ぶんきょう)に画の手ほどきを受け、谷文晁(ぶんちょう)ら一流の画家に師事して天性の才能を磨いた。20歳頃より絵画を教え画料をもって家計の助けとした。時には江戸市中で書画会を開き、著名な文人墨客と交わって画名が上がった。南画に独特の描線と洋画の立体感を取り入れ、花鳥、山水、人物、俳画、素描と多彩な名品を残した。崋山の名作には国宝「鷹見泉石(たかみせんせき)像」(肖像画、鷹見泉石は古河藩重臣)があり、市民生活を活写した「一掃百態図」、妖艶にしてりりしい美人画「校書図」(校書は芸妓の意)など重要文化財の傑作も少なくない。

「目的物を少しでも多く得ようためには、崋山はそれだけまた盛んに描かざるを得なかった。しかも盛んに描いたとはいうものの、崋山は決して乱作をしたのではなかった。崋山の画は一生を通じて少しも荒(すさ)んでいない。その画には、あまりに武士的な強さが表に出過ぎて、覇気があり過ぎて、その点どうかと思われるものもないではない。投げやりな態度では描かれてはいない」(森銑三『渡辺崋山』)。

数多い門弟のうち、椿椿山、福田半香、山本栞谷(きんこく)、平井顕斎(ルビけんさい)、井上竹逸(ちくいつ)らが著名である。多くの弟子を育てている。

藩家老・崋山の藩政改革

崋山は、経世家としての実力が認められ、天保3年(1832)藩家老職を命じられる。藩の事実上の最高責任者である。時代は「内憂外患」に突き進んだ。イギリスやアメリカなど異国船が日本近海に姿を見せることが多くなり、田原藩領内沿岸の要所(赤羽根など)に遠見番所を設け、砲台を築き、沿岸の村々に外国の旗印を配って異国船の監視にあたらせた。海岸防備に心を用いると共に、毎年のようにイノシシ狩りや兵式訓練を行い、藩士の士気の鼓舞に努めた。

内政面では、紀州領難破船の浮荷(うまに)掠(かす)め取りの後始末、田原領内に課せられた大名行列への助郷(人馬の支援負担)の免除運動、新田開発による沿岸民の不安解消など、いずれも苦心惨憺(さんたん)の結果、一応の成功を見ている。

天保6~8年は全国的に大飢饉の年であった。田原藩では、6年に官民一体の総力をもって義倉「報民倉(ほうみんそう)」を築き、7~8年にかけての大凶作を乗り切った。崋山は病中で田原に赴くことが出来ないため、日頃信頼の厚い田原藩士・真木重郎兵衛に策を授け、同蘭医・鈴木春山(しゅんざん)、同・生田謙吉(しょうだけんきち)、崋山が招聘した農政家・大蔵永常(ながつね、『広益国産考』、『農家益』などの農業指導書がある)らが大いに活躍し、上下一体となって遂に一人の餓死者も出さなかった。翌天保9年(1838)崋山の内願により幕府は全国で唯一田原藩を表彰した。

◇

崋山は、鎖国日本が世界の水準よりはるかに遅れていることを最も憂えた知識人の一人であった。海外の認識を高めるため蘭学の研究結社(蛮学社中、通称「蛮社(ばんしゃ)」)をつくった。彼は田原藩老公・三宅友信(とものぶ)に蘭書を数多く収集させ、蘭医・高野長英、蘭学者・小関三英(さんえい)、田原藩蘭医・鈴木春山らにこれを訳読させ、当時の西洋砲術家・幕臣・江川英龍(坦庵・たんあん)、通詞・幡崎鼎(はたさきかなえ)、蘭学者・幕臣・羽倉用九、同・下曽根信敦(のぶあつ)らとも交流し、あるいは来航のオランダ甲比丹(ルビかぴたん)の語るところを聞き、国政の方向を誤らないように心を注いだ。

その著「鴃舌小記(げきぜつしょうき)」(鴃舌は耳慣れない外国語の意)、「鴃舌或問(げきぜつわくもん)」、「慎機論(しんきろん)」、「西洋事情御答書(おこたえしょ)」には、驚くべき博識と攘夷論の非を唱える憂国の情が書き綴られている。

- keyword

- 渡邉崋山

- 蘭学

- 蛮社の獄

- 安心、それが最大の敵だ

安心、それが最大の敵だの他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

-

報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点

ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。

2026/01/26

-

最優先は従業員の生活支援対策を凌駕する能登半島地震 石川サンケン

家電や自動車の電子制御に用いられるパワー半導体を製造する石川サンケン(石川県志賀町、田中豊代表取締役社長)。2024年元日の能登半島地震で半島内にある本社と3つの工場が最大震度6強の揺れに襲われた。多くの従業員が被災し、自宅が損傷を受けた従業員だけでも半数を超えた。BCPで『生産および供給の継続』を最優先に掲げていた同社は、従業員支援を最優先にした対応を開始したーー。

2026/01/23

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方