2022/06/17

事例から学ぶ

提供:明電舎/レジリエンスラボ

実践者だからこそできる勘所を押さえた支援

重電機メーカーの明電舎(東京都品川区、三井田健取締役社長)は、自社が培ってきたBCP のノウハウをオープン化する。経済産業省の制度を活用して社内に新会社レジリエンスラボ(沖山雅彦代表取締役CEO)を設立。BCP の体制や仕組みの構築、ツール類の作成、訓練などをトータルで手助けするとともに、非常用電源・燃料などを共同で備蓄する枠組みもつくる。BCP/BCM の実務は企業特性に応じ千差万別、それゆえノウハウの一般化は難しいが、事業会社としてPDCAをまわしてきた実体験を生かし、現場に即した支援サービスを展開していく。

明電舎/レジリエンスラボ

東京都

行動を根付かせる仕掛け

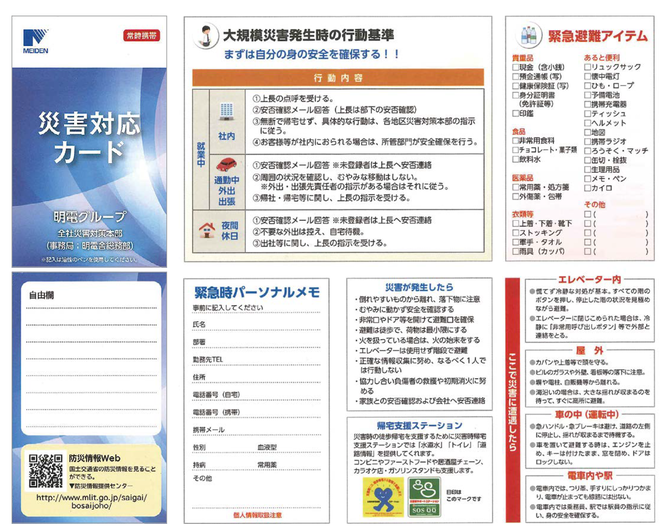

災害発生時の具体的な行動や手順を書き込み、折りたたんで常時携帯するポケットマニュアル。重電機メーカーの明電舎を核とする明電グループの「災害対応カード」もまたシンプルだ。2018年に作成して以降、約1万枚をパート・派遣を含む全社員に配布してきた。

広げてもB5判よりひとまわり小さいコンパクトサイズ。記載できる内容は自ずと絞られる。同社の場合は大規模地震時の行動を「社内就業中」「通勤・外出・出張中」「夜間・休日」の3シーンに分けて明記。そこにエレベーター内や電車・駅構内、また救命やケガの措置など、パニックに陥りがちな場面の対処法を特記した。

突発的事象に直面した際、分厚いマニュアルを引っ張り出す余裕がないのはよくいわれるところ。そのため安否確認の手順、家族への連絡方法といった周知の内容もあえて記載し、当然、緊急連絡先の記入欄も設けている。

「結局、我々は頭が真っ白になってしまう。咄嗟に何をしていいかわからず、暗記しているはずの職場や自宅の電話番号さえ出てこない。だから、命を守る最低限の情報は肌身離さず持っておく」と、レジリエンスラボ代表取締役CEOで明電舎ガバナンス本部兼コーポレートコミュニケーション推進部の沖山雅彦氏。大切なカードが簡単に破れないよう、紙は水に強いストーンペーパーを選んだ。

BCPの実務が生み出すツール類

提供:明電舎/レジリエンスラボ

襲来までに若干の猶予がある豪雨や台風に対しては、取るべき行動を時系列で追った注意喚起のポスターを制作した。「平時」「5日前」「3日前」「24 時間前」と、タイムラインにそってどのような行動が必要になるかを1枚に整理、事業所の食堂や廊下に掲示している。

本社や工場など主要5拠点の災害ハザードマップも作成・配布。洪水、土砂災害、津波、噴火、地震の揺れやすさなどの各種ハザードマップをA4判16ページの冊子にまとめたもので、自治体のホームページをいちいち確認しなくてもこれ1冊で各拠点の災害リスクが分かる。

「『自治体のハザードマップをそれぞれ見てください』という指示では、一つ一つの確認が面倒ですから、結局は誰も見ない。なので、なかば強制的に見せる。いったん冊子にしておけば従業員の防災教育にも使え、経営者も各事業所拠点の災害リスクが俯瞰的に把握できて便利」

ノウハウを他社にオープン化

BCPの実効性を高める実務上の工夫はどの企業も課題だ。同社の取り組みはまさにそれで、ファイルの奥に格納された書類からエキスを抽出し、重要なポイントを誰もが分かりやすいかたちで可視化。普段から携帯したり、目に触れる場所に掲示したりすることで、いざというとき現場が迅速に行動できるようにする。

「BCPマニュアルは、つくっただけでは誰も見ない。しかもたいていは『社外秘』ですから、パート・アルバイトや派遣社員は見ないというより見られない。だからカードやポスター、冊子に落とし込んで浸透させる。しかし実際にそれらをつくろうとしたら、マンパワーも時間もかかる」と沖山氏は話す。

BCPは策定してからが課題といわれるように、実務作業は企業の特性に応じて千差万別。容易に一般化できず、ツール類の作成一つとっても一律にノウハウは得られない。とはいえ一からつくるには相応の負担がかかり、会社からの指示・任命なしに担当者が自主的に取り組むのは困難だ。

明電舎ガバナンス本部兼コーポレートコミュニケ ーション推進部

沖山雅彦氏

(本紙撮影)

そのため明電舎では、こうしたツール類の作成をはじめ、自社が実践してきたBCPの取り組みを他社にオープン化。知見やノウハウを広く共有し、さまざまな企業のコーポレート部門を支援していく考えでいる。専門の事業会社レジリエンスラボを昨年8月に設立した。

「計画書としてのBCP策定支援ではなく、BCPの体制・仕組みやツール、訓練、研修などを個々の会社に合わせて最適にデザインし、PDCAをまわしていく支援。その点でコンサルタントと一線を画します。実際にBCPに取り組んできたからこそ具体的・実務的なアドバイスができ、母体が電機メーカーだから非常用電源や蓄電池の備えも提案できる。強みを生かした支援を行っていきたい」

対象は、全企業・全業種。BCPの底上げを通じて産業界全体のレジリエンス向上に寄与したいとする。

事例から学ぶの他の記事

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

-

報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点

ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。

2026/01/26

-

最優先は従業員の生活支援対策を凌駕する能登半島地震 石川サンケン

家電や自動車の電子制御に用いられるパワー半導体を製造する石川サンケン(石川県志賀町、田中豊代表取締役社長)。2024年元日の能登半島地震で半島内にある本社と3つの工場が最大震度6強の揺れに襲われた。多くの従業員が被災し、自宅が損傷を受けた従業員だけでも半数を超えた。BCPで『生産および供給の継続』を最優先に掲げていた同社は、従業員支援を最優先にした対応を開始したーー。

2026/01/23

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方