2015/09/25

ニュープロダクツ

情報化社会に安全と信頼を提供する

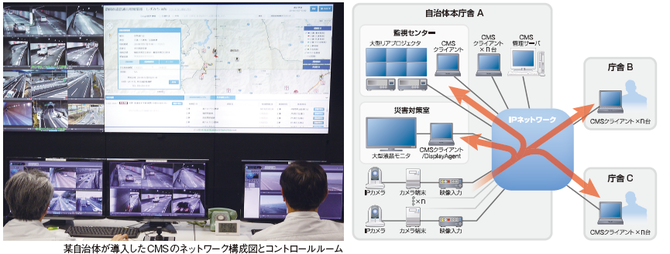

1960年代半ば、国内大手企業に導入されはじめたコンピュータの大敵だったのは電圧と周波数が不安定な電気。システムの停止や誤作動につながるトラブルを避けるには、一定の電圧と周波数をもつ「きれいな」電気が不可欠だった。昭電が時代の要求に応え電気を安定化させる装置「AVR」を販売し、電算室や電気通信機器の設備工事から事業をスタートさせたのが1965年。以降、創業から50年にわたり情報通信ネットワークの安定化に欠かせない技術を磨き続け、現在では「雷害対策」と「地震対策」、「ネットワーク」、「セキュリティ」、「ファシリティ」の5分野を中心とした事業を展開している。同社が提案するコントロールルーム管理システム(CMS)はIPネットワーク上に分散配置された大型ディスプレイや液晶ディスプレイなどの表示システムに動画も含めた画像コンテンツを配信、情報集約することで、スムーズな情報共有を可能にする。

コントロールルーム管理システムの運用効率化・低価格化を実現

危機管理室や管制室のイメージといえば大型ディスプレイを正面に配置し、複数のパソコンや電話、プリンタなどが周辺に設置されたおなじみの光景が思い浮かぶ。同社の情報機器システム部部長の八木祥人氏はCMSについて「施設の管理や災害時の情報収集と情報集約に適したシステム。同様のシステムは一般的に個々の企業や自治体向けに組み上げるオーダーメイド製品となり、柔軟性が乏しく費用も高騰してしまう。弊社のCMSは各種表示システムの利便性を高めることができ、スムーズな情報共有が可能になる。汎用製品なのでコストも大幅に抑えられます」と胸を張る。

CMSはベルギーに本社のあるバルコ社製。大型ディスプレイや高品質な医療用ディスプレイの製造メーカーだ。CMSは表示する画像コンテンツに制限がなく、レイアウトも自由自在。もちろん、他社製表示システムへの画像配信も可能。監視カメラ映像をモニターする管制室のこれまでのディスプレイはカメラ映像専用に固定されている場合が少なくなかった。また、地図情報やハザードマップを並列して表示できたとしても表示エリアが制限されたり、表示サイズの制約から画面上に表示できるウィンドウ数が限定されたりと、大画面の有効性を最大限に生かせていなかったが、同社のシステムではパソコン画面でいくつものウィンドウを自由に配置するように、大型ディスプレイ内の表示を自在に操ることができる。

さらにこのシステムでは離れた拠点間でも同じ画像情報を共有できる。大型ディスプレイの画面をネットワーク内に配信すれば、他のモニターやパソコンでも確認可能だ。発災時には大型ディスプレイを囲むスタッフだけでなく、誰でも被害状況を把握できるため、より具体的で的確な対応がとれる。それにより繰り返される各部署への問い合わせが減り、部署間の連携もスムーズになる。何よりも、部署を越えて同じ危機感を持って対応できるメリットは大きい。

目を引くのは低い導入コスト。一般的にこのようなシステムは企業や自治体独自のカスタマイズ製品となり値段が跳ね上がる。しかし、CMSはパッケージ化された製品であるためコストを抑えられる。それまでに使っていた監視カメラやディスプレイなどを入れ替える必要もなく、既存の機器をそのまま転用できる。

道路やトンネル、河川などに多くの監視カメラを設置し運用している某自治体がこのシステムを導入した。大型ディスプレイをメインとした、庁舎内外での自由度の高い情報共有の環境を低いコストで実現できることが評価されたのだ。「規格の異なる多数の監視カメラを統合して、大型ディスプレイで管理を一元化。本庁舎から離れた各庁舎を結んで情報共有できるようにした。また、市だけでなく県や国から配信された監視カメラの映像も取り込んだ。効率が大幅にアップし評判もよく、今後も部門をまたいで利用範囲を広げていただく予定です」と八木氏は語る。

「このシステムの導入には映像の圧縮技術や帯域制御などを含めたマルチキャストネットワーク技術が不可欠。このようなネットワーク設計が可能なのも弊社が積み上げてきた技術力がベースになっている」と語るのは同社事業推進部長の加藤雅也氏だ。同社はこの50年で情報通信インフラの安全性と安定性を高める数々の製品やシステムを開発し、ネットワークの設計やシステム管理のノウハウを積み上げてきた。

例えば、電源設備や通信機器を落雷から護るサージ防護デバイスに警報機能をつけた。赤外線センサーに比べ誤動作が少ないトラップ式には、張り巡らされたセンサーに触れると監視カメラが振り向き撮影を始める仕組みも連動させた。これらの製品が好評なのは性能の良さだけでなく、ネットワーク化による維持管理コストの低下も見込めるからだ。東日本大震災による強い揺れから1000台以上のサーバーを護った免震装置SD-5 type Ⅱは1万台以上が出荷され、長周期地震動に対応するSD-6の開発にも成功した。それぞれのシステムをつなげる堅牢なネットワークの設計と構築、確実なシステム管理は、電気やガスなどのインフラ企業や金融機関からの評価も高い。

「弊社の中核事業は雷害対策、地震対策、ネットワーク、セキュリティ、ファシリティの5分野。それぞれを個別に扱う企業は他にもあるが、弊社の対応分野は幅広く安全対策や監視体制のシステム設計から施工まで一手に引き受けられる。この総合的なアプローチが強み。今後は各分野の連携をより綿密にし、事業継続や危機管理を支えるトータルなサービスを提案していきたい」と加藤氏は抱負を語った。

株式会社昭電 〒130-8543東京都墨田区太平4-3-8 TEL:03-5819-8373

URL:http://www.sdn.co.jp/

ニュープロダクツの他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方