2023/01/15

事例から学ぶ

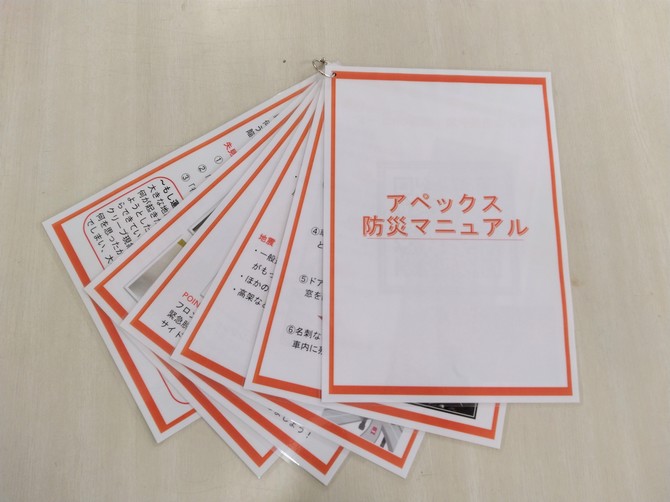

防災心理学を学ぶ大学生が、企業と協働しながら商用車に載せる防災マニュアルを制作した。運転中に地震災害に遭遇してもドライバーがパニック状態に陥らず落ち着いて行動ができるよう、緊急時に取るべき行動を写真で分かりやすく紹介するとともに、二次元コードを読み取って動画でも確認できるように工夫されている。内容は、表紙を含めてA4判でわずか11ページ。目次はなく、1ページごとラミネート加工された用紙が、パンチで穴あけされカードリングで束ねられている。「利用者それぞれが、自分に合ったページ構成にして、さらに必要な情報を付け足していってほしい」というのが狙いだ。

車に乗っている最中に被災したらどうする?

マニュアルを作ったのは、兵庫県立大学環境人間学部の木村玲欧教授が主宰する防災心理学のゼミ生。中心となった岩崎響介さん(22歳)は4年生で、今年3月の卒業後は兵庫県庁への就職が内定している。昨年9月に、紙コップ飲料自動販売機の運営管理を行う株式会社アペックス西日本(兵庫県加古川市)から依頼を受け、同社社員が営業などに使う商用車に載せる防災マニュアルを同社と協働しながら約3カ月かけて作成した。

きっかけは、アペックス西日本に2018年に入社したゼミの先輩にあたる馬野吉博さん(27歳)からの相談だった。社員約1500人のうち、その3分の2にあたる約1000人が商用車を使ったルートセールスで、日々、東奔西走をしている同社では、社員の運転中の安全確保がかねてからの課題だった。馬野さんも、入社後はセールスを担当する中で、防災マニュアルの必要性を会社側に繰り返し説いてきた。

「入社後は会社の防災体制が常に気になっていました」と馬野さん。一方で、「社員の命にかかわる重要なものを自分だけで作るわけにいかない」との不安も感じていた。

会社側も、馬野さんの提案を受け、社員用の防災マニュアルについては理解をしてくれていた。ただし、本格的に検討をするとなると、地震、火災、水害、雪害、さらにはオフィス用、自宅用、営業車用など、想定することがあまりに多く、なかなかプロジェクトが進まなかった。

「災害時の不安をなるべく払拭したい」

2021年から、馬野さんはルートセールス部門からセールスサポート部門へ異動となった。自動販売機のデータを分析して営業に役立てるというもの。営業が最大限、力を発揮できる方法についても検討する中で、再び防災の必要性が頭をよぎった。

「営業職の多くが、車の運転中に災害に遭遇したらと不安に感じているはず」(馬野さん)

数人にヒアリングをすると、「地震が発生した際どのように行動していいのか分からない」「集金したお金を入れた金庫を積んでいる社用車を乗り捨てるわけにはいかない」「どこにどのように止めたらいいか分からない」など、さまざまな疑問を抱いている実態が浮かび上がった。

「こうした不安や疑問を少しでも払拭できれば、営業に専念しやすくなると思いました」(同)

そこで、恩師でもある木村教授に社員用の防災マニュアルが作れないかを相談した。ちょうど木村ゼミでは岩崎さんが「防災教育」の効果検証について研究に取り組んでいた。どのような教育や研修を行えば、どのような知識や能力がどの程度高まるかをID(インストラクショナル・デザイン)の理論にのっとって検証するというもの。木村教授から岩崎さんに、企業版のマニュアルと教育をセットにして教材設計と効果検証ができないかと呼び掛けがあり、岩崎さんらゼミ生が快諾してプロジェクトがスタートした。時間的な制約もあることから、まずは「車を運転している際の地震対応」に的を絞ってマニュアルを作成することにした。

目次のない防災マニュアルが完成

内容は、地震災害後の行動手順、災害による道路の危険(住宅地、高速道路、道路の被害、地震・津波・大雨による道路での危険性)、緊急時の脱出の方法(脱出用ハンマーやシートベルトカッターの使い方、折りたたみヘルメットの使い方)、そして災害時に起き得る「失見当」についての解説だ。

「失見当」とは、はもともと精神医学の用語。防災分野では、地震発生時は、急激な環境変化によって人間の認知機能が正常に働かず、頭が真っ白になって冷静な判断ができなくなったり、五感や時間感覚などが正常に働かなかったりすることが指摘されている。このような状態が失見当と呼ばれており、災害心理学においては、災害時に適切な行動を取れるようにするために、失見当を理解することが重要な要素と考えられている。防災心理学を学ぶ岩崎さんが、どうしても取り入れたいと思ったテーマだったという。マニュアルでは、運転中に失見当によって引き起こされる誤動作の例や、こうした対策を分かりやすく示すことにした。

それでも、マニュアルは表紙や1ページ丸ごとを使った二次元コードを含めても11ページ。「すぐに取り出せて、必要な箇所が一目で分かるようにしたかった」(岩崎さん)というのが理由だ。1ページごとラミネート加工され、左上にパンチで穴があけられ、カードリングで束ねている。車のシートに設けられているポケットに入れたり、車内にフックがあればそこに掛けておくことができる。

「あくまで最低限必要だと思う項目だけに絞り込みました」(岩崎さん)

ゼミ内でも、主要な連絡先や、担当エリアごとのハザードマップを載せた方がいいのでは、との意見が出されたが、必要に応じて、自由に付け足せられるようにした。順番もユーザーそれぞれが見やすいように自由に入れ替えられる。学生の柔軟に発想による「目次のない防災マニュアルが」完成した。

事例から学ぶの他の記事

おすすめ記事

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方