2023/02/05

インタビュー

最終的には「死生観」と向き合わざるを得ない

情報環境が変わることで失われたものの大きさが明らかに

東京大学大学院経済学研究科 仲田泰祐准教授に聞く

および公共政策大学院准教授

仲田泰祐氏 なかた・たいすけ

1980年生まれ。2003年米・シカゴ大学経済学部卒業、12年ニューヨーク大学経済学博士。12年から米連邦準備制度理事会(FRB)でエコノミスト、主任エコノミストを務め、20年4月から東京大学大学院経済学研究科および公共政策大学院准教授。専門はマクロ経済学、金融政策。新型コロナの感染と経済影響に関する試算で注目を集める。著書に『コロナ危機、経済学者の挑戦』(共著、日本評論社)。

新型コロナウイルスの世界的感染拡大から3年。国民の命と生活を守るためにさまざまな政策を打ってきた各国・各地域が、徐々に関連規制を撤廃し始めている。日本政府も感染症法上の位置づけを「5類」に移行する方針を決定し、新型コロナ政策は一つの転換点を迎えた。社会はこのまま元の状態に戻るのか、またどのような課題が残されているのか。2021年初頭から感染対策と社会・経済活動の両立にかかる分析・シミュレーションを発信してきた東京大学大学院経済学研究科の仲田泰祐准教授に聞いた。

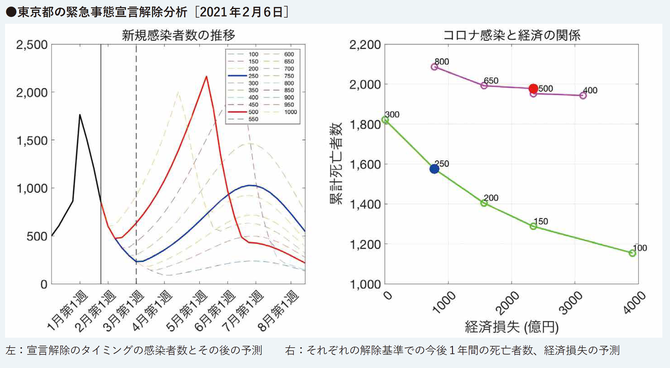

記事中グラフ・表:「コロナ感染と経済活動」および「AI・シミュレーションプロジェクト」より本紙抜粋、一部加工

感染症対策と社会・経済活動のトレードオフ

――感染症対策と社会・経済活動に関するさまざまな分析やシミュレーションを発信されてきた目的は何ですか?

例えば、緊急事態宣言を出したら感染はどれくらい抑えられるのか、一方で経済にはどのくらい影響があるのか。はっきりとはわからないにしても、政策を議論する人たちがある程度の数字を共有していないと、建設的な話し合いは困難かもしれません。

緊急事態宣言に強い効果があると思っている人とそうではない人、経済に甚大な影響があると思っている人とそうでない人、何の根拠もなく感覚的に話し合っても議論は平行線です。少なくとも、議論の土台となる材料が有用でしょう。

当初は、そうした材料は表に出ていないだけで、意思決定の場では分析がなされていると思っていました。しかしいろいろ話を聞いていくと、どうやら本当に誰もやっていない。そこで自分たちで手を動かし、分析・シミュレーションに取り組み始めたわけです。

2020年末に同僚の藤井大輔先生とともにコロナ分析プロジェクトをスタート。翌21年1月にホームページを立ち上げ、分析結果の公表・発信を開始すると、感染症の専門家、行政、政治家の方々やマスメディアから大きな注目を集めました。ちょうど2回目の緊急事態宣言の解除について議論がなされていた時期です。

最初はデータ収集から分析、発信まで2人で行い、毎週更新していました。しかし外部への対応が増えてくると、マンパワーが足りない。そのためプロジェクトを手伝ってくれるアシスタントや新メンバーを入れ、3月には10人強に人員を拡充しました。

――開始直後は感染者数や重症者数のシミュレーションを多く求められたそうですが、経済学者のチームが疫学的な分析を求められるのは意外です。

当初の目的は、感染症対策と社会・経済活動のバランスを議論する材料として、両者のトレードオフを分析・発信することでした。しかし活動を始めると、感染症のシミュレーションを非常に多く求められました。日本の感染症分野でそうした分析のできる人がほとんどいなかったからだと思います。

私たちは、感染状況がある条件のもとでどう変化するのかを分析する疫学モデルと、社会に蓄積される資本の量が時間とともにどう変化するのかを分析するマクロ経済モデルを組み合わせました。「人の動き」という指標を使って両者を連動させ、感染拡大と経済活動の関係を可視化したのです。

私たちはこのモデルをもとにさまざまなシナリオを設定し、感染と社会・経済の状況に関するシミュレーションを行ってきました。21年春以降はそうした分析を行うチームがほかにも徐々に出てきましたが、21年当初はほとんどなかった。モデル分析を毎週更新したのも、私たちのチームが初めてでした。

インタビューの他の記事

おすすめ記事

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方