2018/07/27

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』

アイデア7 「避難準備・高齢者等避難開始」の段階で高齢者等ではなくとも逃げると決める

では、情報を得ていれば避難は可能だったのでしょうか?今回大きな被害のあった岡山県倉敷市真備町。倉敷市の避難情報を見てみましょう。

6日、22時 全域の避難勧告

6日 22時45分 避難指示 小田川の南側

7日 1時30分 避難指示 小田川北側

このあとすぐ、国土交通省は堤防の決壊を確認します。

7日 6時52分 小田川の堤防決壊確認

「避難準備・高齢者等避難開始」の段階で避難できていれば決壊まで10時間ありました。でも、避難勧告から決壊までは、3時間半、避難指示から決壊は、小田川北側は4分です。

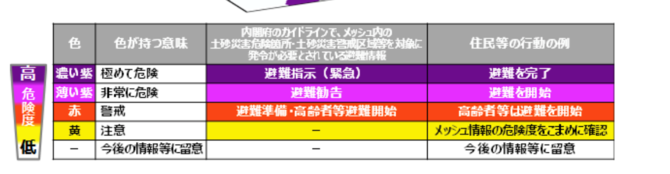

避難指示があってからでは、避難を始めるには遅いのです。ちなみにさきほど紹介した「家の裏が急傾斜地のAさん76歳」は、土砂災害警戒判定メッシュ情報が「赤」になったら避難と決めていましたね。「赤」というのは、「避難準備・高齢者等避難開始」情報の段階です。

この、「避難準備」という名前から、「非常持ち出し袋の内容を検討して、もっと危険がせまったら逃げればいい。ゆっくり自宅待機の時間」と思っている方が多いように思えます。

しかし、「避難準備・高齢者等避難開始は、高齢者等については避難を開始してほしい時間なのです。それだけでなく、全員が「避難開始」してもいいのではないかと思うのです。

というのも、避難勧告は、すでに「非常に危険」なのです。勧めるという「勧」の字があるからか、お勧めされているだけかなと思いがちです。でも、すでに非常に危険な状態なんですよ。

少なくとも、この薄い紫で避難すべきというのが気象庁の見解です。危険でもないのに逃げられないと思って「避難指示」まで待とうだなんて思っていませんか?

濃い紫になった「避難指示」では、「極めて危険」なので、上記の気象庁の表によると「避難を完了」すべき情報なのです。指示されて避難開始しましょうという情報じゃないんですよ!

「なんで避難を勧告したのに逃げてないの?もう指示するしか方法がないけど、逃げる場所はほとんどないから、せめて安全な場所に行って!」とでもいうべき、いわばちゃんと逃げない困った人に出さざるを得ない情報が「避難指示」です。ここ、間違いやすい所だと思っています。ご家族や職場で再度確認してほしいです。

さらに、大雨特別警報に至っては、気象庁は「あくまで最後通告であり、大雨警報や土砂災害警戒情報が出された時点で自治体は避難情報を出して欲しい」と言っています。

「最後通告」!その重みをかみしめなければ、今後の被害は防げないと思います。

高齢者や乳幼児がいるご家庭では、早めの避難が重要です。「避難準備・高齢者等避難開始」で避難したほうがいいと今一度、心に決めていただければと思います。そうでない方も、早く逃げてもいいのです。

防災は我慢大会ではありません。早く避難すると、救助する方の命も守ることができます。もっと「避難準備・高齢者等避難開始」で動ける人が増えればと思います。

アイデア8 危険でなくても逃げる コミュニティで率先避難者になる

避難のお話をしていて、多いなと思うのは、避難情報がでていても、「危険だと思わなかった」「まだ大丈夫だと思った」「危ないと思ったけど、隣は逃げていなかったから」などの声です。

息子が親を説得してもなかなか避難行動を開始してもらえず、どんどんあたりは水没していく浸水被害時の映像も話題にもなっていましたね。

■「逃げなくても大丈夫」避難拒む父に危機が(日テレNEWS24)

http://www.news24.jp/articles/2018/07/18/07398986.html

「避難」とか「逃げる」ということは、弱さのように思えて、躊躇(ちゅうちょ)があったりするようです。

そして、山の遭難の記事でも書きましたが、目の前にある危険に目をつぶり都合のよい事実だけしか見えなくなってしまう、避難の決断を今しなければならないのに判断を先延ばしにしてしまう、「正常性バイアス」に陥るのが人というものなのです。災害時の判断は冷静なつもりでも冷静ではないのです。

■山の遭難で最も多い「道迷い」。親子で知ってほしい「山で迷ったときの鉄則」とは?歩きやすそうでも沢に降りちゃ絶対ダメ!

http://www.risktaisaku.com/articles/-/6088

むしろ、危険かどうかの判断は、危機であればあるほどできない可能性が高いと想定すべきではないでしょうか?

正常性バイアスで、できなくなる可能性が高い「危険かどうかの判断」を回避するため、「危険ではなくても他の人の避難を促すために逃げる」とあらかじめ行動方針を決めておいてはいかがでしょうか?

そうすれば、この危険を認識できなくなる正常性バイアスから免れる事ができます。津波避難では率先避難者が勧められています。豪雨も同じだと考えませんか?

以下、赤プルさんもこんな記事を書かれていました!

■逃げ遅れないために率先避難者になろう!豪雨被災者の皆様に心からお見舞いを申し上げます。

http://www.risktaisaku.com/articles/-/7599

また、こちらは、内閣府が検討している江東5区の避難計画です。名前も仰々しいです。「立ち退き避難」!

名前だけでなく、避難時間も衝撃的です。24時間前に避難を開始することが検討されていることをご存知でしょうか?24時間前、つまり1日前です。もしかするとまだ雨も降ってないかもしれません。でも、0m地帯と呼ばれる低い土地が多く、人口が多いので、早くから避難を開始しないと、多くの人が避難しきれないことが想定されています。

危険になってから逃げたのでは、間にあわない時代になっているとわかっていただけるのではないでしょうか?都市部でも24時間前から、危なくなくても避難しなければいけないのです。地方で、早めに避難しても全く恥ずかしいことではないと、イメージの転換をお願いしたいです。

兵庫県立大学防災教育研究センター長の室崎益輝教授によると、コミュニティで声をかけあって避難しあう「コミュニティ避難」を勧められています。子育て世代の方も、今回の豪雨で避難するとき、声をかけあったとお聞きしています。ひとりだと不安ですものね。みんなで早めに避難しようと決めておくのはいいですよね。

過去に被災された地域の方が経験を生かし、声かけによって明るいうちに避難して助かった事例も報告されています。明るく、雨もひどくなければ車の使用も可能です。体が不自由な方の避難の方法も多数選べます。

避難方法、避難場所をあらかじめ地域で考えておいてこそ、災害時、実効できる可能性が高いです。以下は、5日の段階で声かけをして避難されたので、大きな被害はあったものの、人的被害はなかった地域の記事です。

山口さんは「けが人もいなかったのは幸い。地域の絆で助かった」と話した。

■過去の災害教訓に 早めの避難で命守る

三好・河内地区 人的被害なし(徳島新聞)

http://www.topics.or.jp/articles/-/71793

他方で、我慢大会が存在したということもお聞きしています。大雨特別警報がでている地域の消防団で、消防団員は自宅待機の指示。裏山が崩れそうになったので避難したら、なぜ逃げたのかと後に非難されたという話も。

このような地域では、人が死ななければ対策を取れない事になってしまいます。津波対策同様、空振りを恐れずコミュニティで避難を考える地域が増えればと思います。それは逃げではなく、戦略的な攻めなのではないでしょうか?

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』の他の記事

おすすめ記事

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方