第7回 カーボン・オフセットの取り組み状況(後半)

会議・イベント、クレジット付製品・サービス、寄付型の事例を紹介

島崎規子

大学関係の主たる内容は、駒澤大学経済学部、城西大学短期大学部、城西国際大学経営情報学部大学院教授などを歴任し、同大学定年退職。城西国際大学では経営情報学部経営情報学科長、留学生別科長などを務めた。大学以外の主たる内容は、埼玉県都市開発計画地方審議会委員、財務省独立行政法人評価委員会委員、重松製作所監査役などを務めた。

2024/06/09

環境リスクマネジメントに求められる知識

島崎規子

大学関係の主たる内容は、駒澤大学経済学部、城西大学短期大学部、城西国際大学経営情報学部大学院教授などを歴任し、同大学定年退職。城西国際大学では経営情報学部経営情報学科長、留学生別科長などを務めた。大学以外の主たる内容は、埼玉県都市開発計画地方審議会委員、財務省独立行政法人評価委員会委員、重松製作所監査役などを務めた。

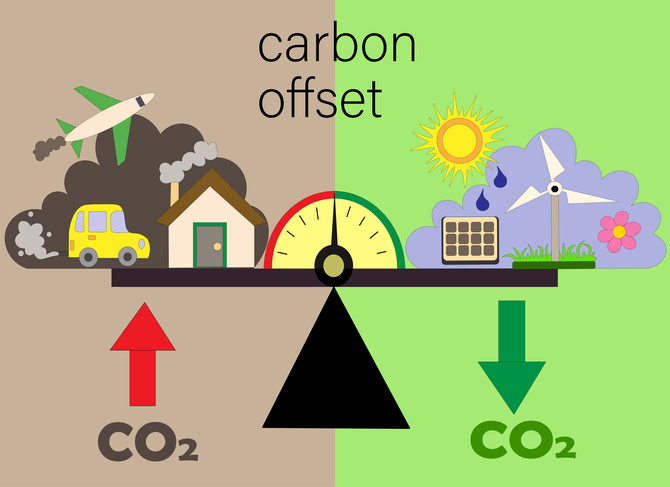

国内のカーボン・オフセットの取り組みで比較的に多いのは、①会議・イベントのオフセット、②クレジット付製品・サービスのオフセット、③寄付型オフセットであり、国外では、①オフセット商品・サービス、②自己活動のオフセットです。第5回と第6回に引き続き、国内外の企業が、カーボン・オフセットに取り組む積極的な姿を紹介いたします。

(1) 国内のカーボン・オフセットの取り組み事例

国内のカーボン・オフセットの取り組み登録数は、2024年5月時点において1515件です。以下では、①会議・イベントのオフセット、②クレジット付製品・サービスのオフセット、③寄付型オフセットの事例の一部を紹介いたします。

|

|

|

|

|

出雲ガス |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

図表1より、横浜観光コンベンション・ビューローの「横浜ブルーカーボン・オフセット制度」を紹介します。

「国際会議協会ICCA(International Congress and Convention Association)アジア太平洋サミット」が、「ICCA Asia Pacific Chapter Summit 2020」実行委員会により、2020年12月15日と16日にパシフィコ横浜ノースで開催されました。この会議参加者・運営者の移動距離、会場でのエネルギー使用状況からCO2排出量を測定し、9.2t— CO2を「横浜ブルーカーボン・オフセット制度」によってカーボン・オフセットを実施しました。この制度は、横浜の海を舞台にした世界でも類を見ないカーボン・オフセット制度であります。この国際会議は、日本で初めて「横浜ブル―カーボン・オフセット制度の証明書」を取得しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

山のくじら舎 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

図表2より、ローソンの「CO2オフセット運動」を紹介します。

ローソンは、クレジット(排出権)にて個人でも手軽にCO2をオフセットできるようにし、この運動に参加すれば、自らCO2排出をオフセットして、世界のCO2削減にも貢献でき、地球温暖化防止に役立つことを目標としています。

参加方法は、①ポイント特典オフセット、②Loppiオフセット、③CO2排出権付商品オフセットの3つです。2023年2月末時点での参加数は、延べ3875万人、オフセットCO2累計は、3万191tとなり、そのしくみは、次のとおりであります。

①の場合は、「環境社会貢献コースCO2オフセット20kg」1口=50ポイント、累計2500ポイント(50口)を貯めますと、オフセットの証書とカードがセットになった証明書(ケータイバック付き)が発行されます。

②の場合は、1tーCO2オフセット2619円(税込)、店頭マルチメディア末端「Loppi」でオフセットします。オフセットの証書とカードがセットになった証明書(ケータイバック付き)が発行されます。

③の場合は、排出権付商品購入で、対象商品に応じた量をオフセットします。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

図表3より、コミュニテイーサークル・匠の街の「森の香りを届ける卓上日記型メモ」を紹介します。

大阪府東大阪市を活動拠点とする「匠の街」が新たに開発した「森の香りを届ける卓上日記型メモ」は、国産ヒノキの間伐材を使用することで、国産材の利用と健全な森林づくりに協力しています。製品購入によって誰でも「地球温暖化防止対策」の推進に貢献できるように、富士山山麓の森林保全により創出された吸収系クレジットで無効化し、商品販売予定数の1万個分に相当する合計20t—CO2を無効化して、環境貢献型商品として販売しています。今後は、本商品の購入により、「地球温暖化防止対策」と地域の「まちづくり」に貢献できることをピーアールして行くとともに、COP21( Conference of the Parties 21)パリ協定による国民運動(COOL CHOICE)の必要性について普及啓発を目標に活動していく予定であります。

環境リスクマネジメントに求められる知識の他の記事

おすすめ記事

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方