コンプライアンス

-

検索で簡単に反社チェックできる専用データベース

ソーシャルワイヤーは、反社会的勢力チェックツール「RISK EYES(リスクアイズ)」において、独自収集したデータベースから反社会的勢力に関連する人物名・団体名を検索できる『アンチソーシャルDB』検索機能を提供する。また、『懸念レベル』、『AI判定によるネガティブ率が高い記事』での絞り込み検索機能を合わせて実装する。

2022/10/20

-

「攻め」のリスクコミュニケーション

SDGsやESGの広がりとともに、社会貢献活動は「やっておいたほうが良いもの」から、企業価値最大化のために「やるべきこと」となってきました。しかし、日本企業の取り組みに対する評価は相対的に高いとは言えません。本連載は、リスクの専門家を主な対象として、ESG/ERMに関するコミュニケーション戦略のポイントを紹介していきます。

2022/10/14

-

シナリオ分析からグループの未来像を可視化

化粧品販売を主力とするポーラ・オルビスグループの持ち株会社ポーラ・オルビスホールディングスは、長期経営計画にサステナビリティ関連で5つの重点領域を設定。その一つの環境に対しては、気候変動対応に高い目標を定めています。TCFD 開示に積極的に取り組み、成長を維持しながら、低炭素社会の実現に貢献していきたい考えです。

2022/10/14

-

日大トップ逮捕から1年 信頼は取り戻せたか

9月12日、日本大学の学長ブログがひっそりとスタートしました。林真理子新理事長が積極的な情報開示方針を表明していただけにやや拍子抜けした感があります。日大の理事らの逮捕から1年。信頼回復のためのリカバリーコミュニケーションはできたのかを考えます。

2022/10/13

-

高い環境目標と推進体制がESG経営をけん引

オフィス家具メーカーのオカムラは2021年からの中期経営計画にESGへの積極的な取り組みを掲げ、4つの重点課題を設定。うち「地球環境への取り組み」については、TCFDへの賛同を表明すると、その2カ月後に早くも情報を開示しました。気候変動対応への高い目標と取り組み意欲が、同社のESGをけん引しています。

2022/10/12

-

リスクトレンド研究会―リスク対策.com連載者トーク

リスク対策.com の連載陣が、自身の記事を解説する公開オンライントークです。最新のリスクトレンドと注視するポイントを伝えるとともに、連載者同士が意見交換を行って記事を深掘りし、得られた気付きを共有します。聴講者の皆様がウェビナーのQ&A 機能を使って質問することも可能です。

2022/10/11

-

限定的なリスク想定で再発防止はできるのか

前回までは、暗殺事件後に生じた国葬儀に関する反対運動、政治と宗教の問題について、危機管理・リスク管理の視点から論じてきました。今回からはそこからいったん離れ、事件と直接的に関わる警備・警護、捜査による真相解明の問題点について触れていきます。何が問題だったのか、その後の対応に問題はないのかを論考します。

2022/10/11

-

静岡災害デマ、画像生成AIの急速な進化がもたらす新しい時代

台風15号が記録的な豪雨を静岡県にもたらしました。気象庁によると静岡市駿河区では12時間雨量が観測史上最多となる404.5ミリを観測。これは平年の9月降水量の約1.5倍に当たる量とのことです。この大雨により、静岡県各所では広範囲で冠水・浸水や土砂災害、大規模な停電・断水の被害が発生しました。3名がお亡くなりになり、ライフラインの途絶をもたらす深刻な災害となってしまった今回の豪雨ですが、災害自体とは別に残念な事象が起こりました。それはフェイク画像の拡散です。

2022/10/10

-

先鋭化するキャンセル、弱者争い、共感市場

炎上が起きる理由と企業の対応について、ここでは主に現代社会が抱える対立構造とその政治的・思想的背景にスポットをあててみます。炎上という紛争状態を引き起こす時代の構図、そのなかでの企業の立ち位置を『炎上する社会-自粛警察からキャンセルカルチャーまで』(中央公論新社)の著者で、成蹊大学文学部の伊藤昌亮教授とともに考えます。

2022/10/07

-

消費者・社員は告発し、第三者は問題を投稿する

不適切なマーケティングや経営層の発言が消費者から投稿されたり社員から告発されたりして、企業がバッシングを受けることが日常化しています。いま起きている「炎上」とは、どのような現象なのでしょうか。『炎上する社会』(弘文堂)の著者で帝京大学文学部の吉野ヒロ子准教授に、ネットの普及によって生じた社会の変化と企業が考えるべきことを聞きました。

2022/10/05

-

炎上と企業

特定の発言や行為をめぐりネット上に批判が殺到する「炎上」が、もはや日常になりつつあります。評判を著しく傷つけるそのダメージは企業においても極めて深刻。にもかかわらず、炎上はあとを絶ちません。なぜかくも炎上は呼び起こされてしまうのか――。炎上を生み出す社会の姿を、企業の立ち位置と関連付けながら考えてみました。

2022/10/01

-

想定外の浸水で分かった地震BCPの効果と限界

2018 年7月、台風と梅雨前線の影響で西日本を中心に1府13 県で死者・行方不明者231人と、平成最悪の水害となった西日本豪雨。全国の河川で37カ所が決壊し、住宅被害は全壊6695 棟、床上浸水 8640 棟にのぼる。化成品メーカーのアイカ工業(愛知県名古屋市、海老原健治代表取締役社長執行役員)も、この災害で浸水被害を被った。同社の事業継続強化の取り組みを紹介する。

2022/10/01

-

宗教と政治の関係健全化は永遠の課題

宗教と政治の関係は、中世の頃から為政者の課題となってきました。宗教のもつ精神の救済という側面が統治に使われる半面、排他的な側面が攻撃性を帯びた際にはこれを切り離せることが重要です。多くの宗教を受け入れ融合してきた歴史を前提にしたとき、日本社会に適応する宗教と政治の健全なあり方とは。今回はこのテーマを論考します。

2022/09/26

-

カッパ・クリエイト前社長の逮捕から考える秘密保護

先ごろ、外食産業大手のコロワイド傘下であるカッパ・クリエイト前社長および同社幹部が不正競争防止法違反で逮捕されました。逮捕された前社長は、ライバル企業であった回転すしチェーンのはま寿司を経営するゼンショーホールディングス取締役であった2020年9月に、その権限を利用して、はま寿司の食材の種類、ネタの仕入れ値、寿司原価などのデータを取得。その後、2020年11月にカッパ・クリエイトに転職していました。転職後は、前職で取得したそれらのデータを基に、はま寿司とかっぱ寿司の原価の比較表などを作成していたとされています。入手した情報はカッパ・クリエイト社内のメールで複数の社員に共有されていたことも判明し、カッパ・クリエイト社が営業秘密の取得や使用に組織的に関与していたとみられ、警視庁は法人としての同社の書類送検に踏み切りました。

2022/09/26

-

経営層のコミットが強い会社ほどうまく進む

東京証券取引所は、プライム市場の上場会社にTCFD 提言に沿った気候変動リスクの情報開示を求めています。企業のTCFD 開示をサポートし『TCFD 開示の実務ガイドブック―気候変動リスクをどう伝えるか』(中央経済社)の執筆陣の一人でもある、KPMG あずさサステナビリティの鳥井綾子マネージャーに、TCFD 開示の取り組みについて聞きました。

2022/09/22

-

不安への寄り添いを欠いたメッセージ戦略のミス

失言にはさまざまケースがあります。内容の意味不明、メッセージキーワードの選択ミス、誤解やミスリード、言ってはいけないことを言ってしまう。今回は、黒田東彦日銀総裁が6月の講演で発言し、批判を浴びた「家計の値上げ許容度が高まってきている」について。これはどのような失言だったのかを考えます。

2022/09/16

-

ロード・オブ・ザ・リングとESGコミュニケーション

SNSで共感が広がるようになった現代、売上や利益だけでなく、働く人の権利や価値観を尊重しなければ、会社は発展し続けられません。では、これからの時代に評価されるESGコミュニケーションとはどのようなものでしょうか?

2022/09/14

-

論理性を見失った危機対応の危うさ

安倍元首相暗殺事件が、いつの間にか旧統一教会と政治の問題にすり替わっている状況です。カルト宗教問題、政教分離、霊感商法の是非は検討が必要ですが、それは別途検討としていったん置き、危機管理対応、危機コミュニケーションの視点で考え直す時期が来ています。今回はその点を論考します。

2022/09/09

-

2022危機管理標語カレンダー【秋編】

リスク対策.comは3月から、メールマガジンに「今日の危機管理標語」を掲載しています。このほど、9月~11月の標語を落とし込んだ「2022危機管理標語カレンダー秋編」を作成しました。春編・夏編に続き、リスク対策.PRO会員の皆様にお届けします。従業員の皆様にお配りするなど、危機管理のコミュニケーションツールとしてお役立てください。

2022/09/01

-

脱炭素社会への挑戦を成長機会に変える

東急不動産ホールディングスは2021年にスタートの長期経営方針で環境経営を掲げ、今年5月に発表した中期経営計画で環境を起点とした事業機会の拡大を目指すと宣言。「脱炭素社会」「循環型社会」「生物多様性」の3つの重点課題に取り組むとし、気候変動リスクのシナリオ分析の成果を具体策として盛り込みました。同社の取り組みを紹介します。

2022/08/31

-

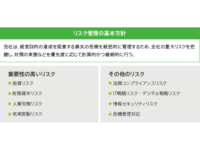

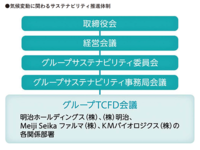

シナリオ分析を事業のレジリエンスにつなげる

食品メーカーの明治、製薬会社のMeiji Seikaファルマ、ワクチン製造のKMバイオロジクスの事業会社からなる明治グループ。持ち株会社の明治ホールディングスは2019 年、環境省の支援を受け、気候変動のシナリオ分析を実施しました。現在も分析領域をグループ全体に拡大させ、取り組み強化を進めています。

2022/08/30

-

国葬の評価は事後に検証含めて行うべき

安倍元首相の国葬儀の賛否をめぐり、国論が2分されています。閣議決定された事項に国内世論がこれほど揺れている事実は、国際社会からの信頼にも影響しかねません。現時点では国葬儀を最大限成功させ、弔問外交やインバウンド経済施策を目指し、事後に結果を検証し賛否を次の民主的選択に委ねるというスタンスから、国葬儀について論じます。

2022/08/26

-

リスクのプラス面を評価し成長につなげる

J.フロント リテイリングは、老舗百貨店の大丸と松坂屋ホールディングスが統合して設立。ファッションビルを展開するパルコを子会社化し、2017年には商業施設「GINZA SIX」をオープンしました。2022年2月期決算で2 年ぶりに黒字転換を果たした同社は、企業価値を高める戦略的なリスクマネジメントに力を注いでいます。

2022/08/26

-

台風に備えるのは単に風水害対策だけでは済まない

最近のニュースからリスクマネジメントの課題や対策のポイントを解説。第2回は、都市化と気候変動の風水害対策

2022/08/26

-

SNS環境と自己責任論がもたらすリスク

登山者のブログや投稿サイトを眺めていると、時々、危険な場所や規制区域に無邪気に立ち入っているシーンに出くわします。こうした投稿もひとえに、記事にインパクトがあるほどアクセス数や「いいね」が増えるゆえ。しかし地元の迷惑や事故の危険を考えると、自己責任では割り切れません。過度な投稿にブレーキをかけるには? ハルトと友人の議論から考えます。

2022/08/25

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)