2018/12/21

ワールド ファイアーファイターズ:世界の消防新事情

1.「自身も被災」を前提とした計画

従来の「地域防災計画」や「自然災害対応マニュアル」では、「消防本部も被災する」という認識が希薄だったことは明らかだ。この点、消防本部が自らの消防業務継続計画(FD-BCP)を策定することで、「消防も被災する深刻な事態」も具体的に考慮した、非常時優先業務の執行体制や対応手順が明確となる。

非常時優先業務の執行に必要な資源の確保が図られることで、災害発生直後の混乱で行政が機能不全になることを避け、早期により多くの業務を実施できるようになる。 また、自らも被災者である職員の睡眠やローテーション、休憩、帰宅、家族ケアなど安全衛生面の配慮の向上も期待できる。

それでは、消防本部が策定すべき消防業務継続計画のモデルをご紹介したい。

地震発生時、消防本部では各種二次災害や続震等の発生を想定し、すべての消防力を動員する、いわゆる「Fシフト体制」をとる。

これにより消防本部は、主に下記のような初動措置を具体的に図り、災害対応体制(災害対策本部設置・運用)を確立する。

・自己、職員、関係者、来庁者の心身保護

・出火防止、ガス漏れ、漏電確認

・部分倒壊、天井の落下等危険箇所設定

・庁舎内外、各種施設や設備等の安全確認

・車両内外の確認、必要に応じて代替出動体制(場所)への移動

・車両及び車庫内の装備、資機材の点検

・有線電話、無線等、携帯電話等通信機器の確認

・消防指令通信の統制(消防団無線を含む)

・災害対策本部のための運用人員確保

・職員の非常招集

・部隊増強(被災エリア外からの応援要請)

・情報収集(参集時の被災状況写真や動画を含む)

2.まずは応急復旧

大規模災害が発生したら、まずは身のまわりの安全を確保したうえで、以下の応急復旧に当たることになる。具体的に10点を挙げる。

(1) 庁舎内外の復旧

一番最初にとりかかることは、庁舎内や車庫の被害状況を把握すること。天井落下や事務キャビネットの転倒、事務机上の書類の散乱、重要書類の水没、サーバやPCの保護等、事務環境被害に対する応急措置を行う。この点は、自らが被災することを想定した事前準備をしておくことも重要だ。

庁舎内外の被害が大きい場合や、庁舎が損壊して使用できない場合は、代替拠点を検討しなければならない。移転先は、以下幾つかの選択肢が考えられる。

・被害が少ない近隣署所へ移動する

・署所周辺の空地等にテントを設営する

・廃校舎や旧庁舎や旧公的施設等を借上げる

・公共施設(役場、支所、市民センター、公民館等)や避難所を間借りする

庁舎が大きな被害に遭わなくても、その敷地内は地盤沈下による数十センチの段差や亀裂が生じる場合がある。また前面道路の隆起や周辺道路の寸断、液状化等により、消防車両の出庫等に支障が生じてしまう。

その際は、常時備蓄した廃棄ホース(使用期限切れや破損などで使えなくなったホース)、ホースブリッジ(通水ホースを車両が乗り越えられるようにした保護具)、土嚢、ゴムマット等を活用して、続震と出動に備える。

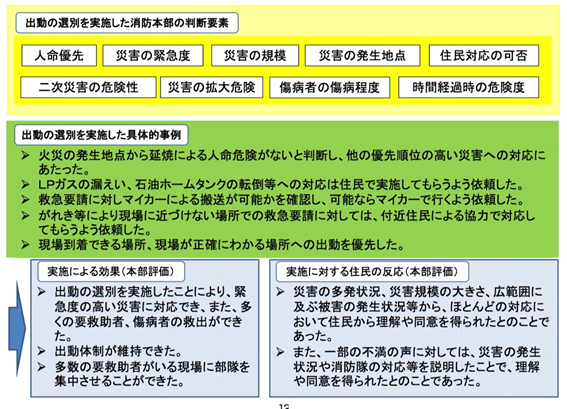

災害が大規模であるほど、津波、河川津波等の二次的自然災害や、停電、通信施設の損傷など施設の二次災害が起こり得る。これにより多数の119通報や、かけこみ等による災害対応に係る箇所や被災状況への応急措置の優先を判断し、対応手順に従って行う必要がある。例えば以下のように、出動の選別する判断基準をあらかじめ決めておくことも重要だろう。

(2) 災害状況の把握・共有

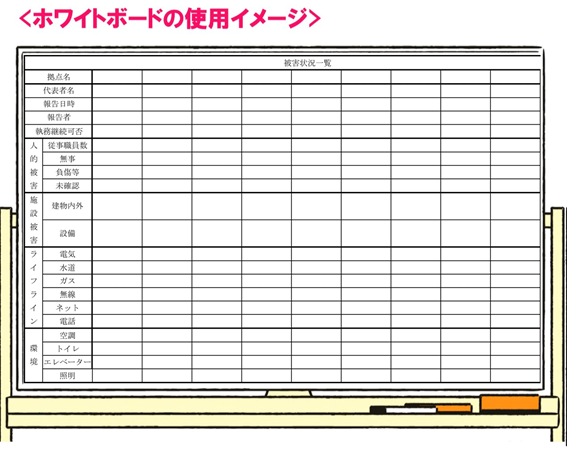

ホワイトボードやライティングシート等を窓に貼って被災状況を把握することで、具体的な状況把握と対応判断が明確になる。

ホワイトボードには、あらかじめ一般的な被害状況の項目をあげておくとよい。以下画像とExcelファイルを共有しておくので、自由に活用してほしい。

(3) 消防車両

非常用消防自動車や非常用救急車、災害支援車等の予備車両を保有している消防本部では、予備車両を被災車両の代替として運用する。

災害別シフト (Dシフト)(※自然災害の種類や規模に応じて予め定めておく活動隊編成)により、場合によっては積載装備を載せ替える可能性もある。予備燃料の確保と調達を手配することも重要だ。

企業の自衛消防隊や地域の自主防災組織と平時から連携を図り、消防団車両や小型ポンプ、消防活動装備(チェンソー、油圧破壊器具、消火ホースやスタンドパイプキット等)、予備燃料などを借用することも考慮しておく。

(4) 通信施設

被災して使用不能になった消防無線(基地局や移動局)を携帯局などで代替使用する。固定&携帯無線の代替アンテナも活用する。その時使える通信手段を選ぶことで通信状態の維持を図る。

大地震後に携帯電話が繋がらなくなるのは、「携帯電話の基地局の停電」「警察や消防などの重要な電話を優先するための通信規制」という2つの原因からである。この点、 SkypeやLINEなどの音声通話アプリは災害時でも繋がりやすい。これは携帯電話の通話とは違い、通信データを細かくし分割して送信するので交換機に負担をかけないパケット通信を利用しているからだ。

平時から、通話アプリによるネットワークを構築しておくことで、職員のスマートフォンを活用し、SNSのメッセージ、ライブ動画、メールでの画像や動画による被災状況の伝達や具体的な視認による情報交換を行うのも効果的だ。

(5) 職員の参集

災害対策本部設置、部隊増強等に必要な人員の確保にあっては、非常招集途上で、職員が津波により被災したり、自宅の倒壊により本人や家族が負傷することも想定される。

道路の寸断、津波(河川津波含む)による浸水等により、職員の招集や安否確認に時間を要することもある。また参集途上の救命、救助、救急、消火活動等の応急対応も予測しておく。

(6) 物資の備蓄

当務中に想定するマグニチュード8〜9クラスの大地震が発生した場合、相当数の消防職員が数日間にわたり庁舎内に留まり、災害応急対策業務等に従事する可能性がある。

備蓄必要量は、全職員を対象として1週間分とし、来庁者等向けとして職員数の1割程度を対象として3日分が望ましい。災害が長期化した場合等においては、本庁や関係機関と相互に連携し、以下の備蓄物品の確保に努める。

a.食料(米・パスタ・うどん等炭水化物。塩分が多いインスタント食品等は控える)

b.飲料水(一人1日3リットルが目安)

c.簡易トイレ(長期化が予想される場合は、早めに仮設トイレ設置を検討)

d.毛布(寝具用に一人最低2枚。患者用毛布やアルミ製救急シート等も必要数)

e.その他共用設備(カセットコンロ・暖房用の燃料など)

(7) 什器転倒対策

転倒防止対策は、地震時における事故防止と業務継続の両方の観点から重要である。各課室においては、総務課の指導・監督のもと、執務室とロッカーはもちろん、車庫や倉庫などにおいても、什器の転倒、書類・備品類の落下、ガラスの飛散などによる被害がないよう固定する。不安定な什器の上部は重量物を置かないようにするなど措置を講じ、その状況を常に確認する。

とくに、災害対策本部設置予定室では、PCや液晶モニター、消防GIS用デスクトップパソコンなど重要なOA機器の固定を行い、災害時に業務が継続できる環境を確保する。

(8) 消防広報

地震発生後は、地域住民や報道機関に対して、管内の被災状況、災害対応状況等の情報を適切に提供することが重要である。Fシフト体制のもと、できるだけ速やかに報道発表及び情報提供できる体制をとる。

災害対応に関する広報の手段として、消防庁WEBサイトと相互に連携しながら、消防本部のWEBサイト及びツイッター等のSNSを活用し、情報提供手段の多重化を図ることとする。

また、WEBサーバについては、災害発生時にも万全の対応が図られるよう、常時保守体制を確保する。

(9) 来庁者・帰宅困難者等への対応

地震が発生した際に庁舎内にいる来庁者や、周辺地域で被災し、携帯電話の充電や被災情報収集、帰宅途上の休憩やトイレ借用など、何らかの援助を求めて庁舎を訪れる帰宅困難者等への対応について、庁舎全体で対処することが合理的だ。庁舎管理者である消防長が作成する消防業務継続計画に従うこととする。

(10) 救護が必要な被災者への対応

職員、来庁者を問わず、被災により負傷した人への救護が必要な事態が想定される。この点についても、消防業務継続計画に従うこととするが、最低限の応急手当等の処置は職員で行えることが望ましい。

各消防署は救急資機材の配備・充実を行うとともに、職員に対しては、救急隊員に限らず、応急手当技術の習得に努めるよう指導することとする。

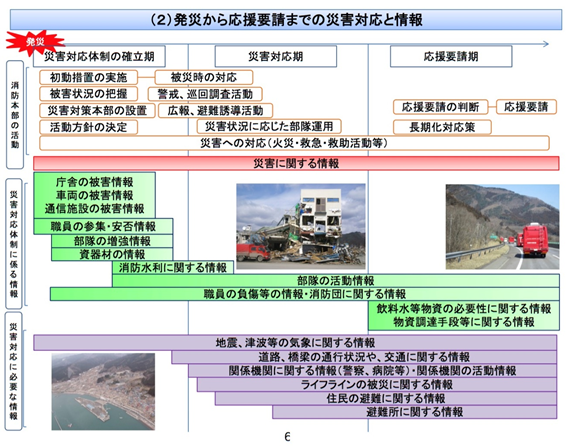

3.災害対策本部の設置

これまで挙げた応急復旧と同時並行して、消防本部の重要な役割が「災害対策本部」を設置することだ。災害別に基準を設けて、一定規模以上の災害発災後に自動設置する。

体制が望ましいが、いずれにせよ遅くとも30分以内には立ち上げ、管内の被災情報の収集と集計をおこない、適宜自治体や都道府県に報告する。

災害対策本部の設置要領やレイアウトなどは、署所の執務事情や既存の施設によっても異なるが、基本的な災害対策本部評価項目チェックリストは下記が挙げられる。

【災害対策本部設置項目チェックリスト(例)】

□自己と職員、来庁者等の安全は確認したか?

□庁舎内外、庁舎周囲環境の安全確認は行ったか?

□自分の家族の安否確認を行ったか?

□ホワイトボードやモニター、通信機器、パソコンなどの固定は行ったか?

□災対本部運営物品は、リスト通りすべて集められたか?

□リーダー、情報収集班等、役割分担を行ったか?

□災対本部設置内外の周囲の安全を確認したか?

□災害対策本部に庁舎内一斉放送用施設があるか?

□災害対策本部に「災害時優先電話」(通信事業者が優先提供)があるか?

□災害対策本部を設置する庁舎に非常用電源があるか?

など

□担当するエリアの初期消火等災害対応を行ったか?

□担当する施設、職員、来庁者の安全確認は行ったか?

□来庁者、清掃員、警備員等の安全確認は行ったか?

□設備破損、インフラの被災状況を確認し、記録したか?

□要救助者を適切に救急処置し、避難させたか?

□災対本部関係者に参集指示を行ったか?

□最終決定者に災害対策本部設定を報告したか?

など

□庁舎内のすべての人命の安全確保、自分の家族の安全確認を行ったか?

□安否情報内容は?負傷した職員名、関係者名、負傷者の数や負傷程度、救急処置内容、搬送病院名、家族への連絡など行ったか?

など

□発災後、第一報を市町村の災害対策本部に送ったか?

□テレビ・ラジオの情報をチェックし情報収集したか?

□周囲の災害状況の確認を行い、関係者へ周知したか?

□ 敷地内に産業廃棄物などゴミ集積所を設定・周知したか?

□応急救護所を設定し、館内放送したか?

□通信、伝達手段の動作確認を行ったか?

□庁舎内外・安否情報などのまとめ方は簡潔か?

□各署所からの被災報告書の集計を行ったか?

□管内の被災画像、災害映像データを取得したか?

□被災速報をわかりやすく発信したか?(ウェブサイト、SNS)

□庁舎内外環境の公的被災情報収集内容は、消防業務の目的に対応する優先順位になっているか?

など

もちろん、署所の職員数や庁舎の規模、併設する公共施設などによっても、消防業務継続計画(FD-BCP)の内容は、さまざまに変わってくると思うが、地震以外にも、各種自然災害(津波・水害・噴火)と危機管理(不審者対応、感染症予防)の計6つのマニュアル策定と運用訓練実施要領等も消防業務継続計画(FD-BCP)策定時に管内の災害特性に応じて具体的に含めておくと、さらに発災時に生かされると思う。

ほとんどの消防本部はすでに定められていると思うが、もし、消防業務継続計画(FD-BCP)を準備されていない場合は、ぜひ、早急に策定されることをおすすめしたい。

■↓「消防業務継続計画(FD-BCP)作成ガイド」検討様式一覧

https://irescue.jp/docs/FD-BCP_Form.docx

消防業務継続計画(FD-BCP)策定サポートや災害対策本部設営&運用訓練にご興味がある方は、下記までご連絡下さい。

(了)

一般社団法人 日本防災教育訓練センター

https://irescue.jp

info@irescue.jp

ワールド ファイアーファイターズ:世界の消防新事情の他の記事

おすすめ記事

-

競争と協業が同居するサプライチェーンリスクの適切な分配が全体の成長につながる

予期せぬ事態に備えた、サプライチェーン全体のリスクマネジメントが不可欠となっている。深刻な被害を与えるのは、地震や水害のような自然災害に限ったことではない。パンデミックやサイバー攻撃、そして国際政治の緊張もまた、物流の停滞や原材料不足を引き起こし、サプライチェーンに大きく影響する。名古屋市立大学教授の下野由貴氏によれば、協業によるサプライチェーン全体でのリスク分散が、各企業の成長につながるという。サプライチェーンにおけるリスクマネジメントはどうあるべきかを下野氏に聞いた。

2025/12/04

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/02

-

-

-

-

-

-

目指すゴールは防災デフォルトの社会

人口減少や少子高齢化で自治体の防災力が減衰、これを補うノウハウや技術に注目が集まっています。が、ソリューションこそ豊富になるも、実装は遅々として進みません。この課題に向き合うべく、NTT 東日本は今年4月、新たに「防災研究所」を設置しました。目指すゴールは防災を標準化した社会です。

2025/11/21

-

サプライチェーン強化による代替戦略への挑戦

包装機材や関連システム機器、プラントなどの製造・販売を手掛けるPACRAFT 株式会社(本社:東京、主要工場:山口県岩国市)は、代替生産などの手法により、災害などの有事の際にも主要事業を継続できる体制を構築している。同社が開発・製造するほとんどの製品はオーダーメイド。同一製品を大量生産する工場とは違い、職人が部品を一から組み立てるという同社事業の特徴を生かし、工場が被災した際には、協力会社に生産を一部移すほか、必要な従業員を代替生産拠点に移して、製造を続けられる体制を構築している。

2025/11/20

-

企業存続のための経済安全保障

世界情勢の変動や地政学リスクの上昇を受け、企業の経済安全保障への関心が急速に高まっている。グローバルな環境での競争優位性を確保するため、重要技術やサプライチェーンの管理が企業存続の鍵となる。各社でリスクマネジメント強化や体制整備が進むが、取り組みは緒に就いたばかり。日本企業はどのように経済安全保障にアプローチすればいいのか。日本企業で初めて、三菱電機に設置された専門部署である経済安全保障統括室の室長を経験し、現在は、電通総研経済安全保障研究センターで副センター長を務める伊藤隆氏に聞いた。

2025/11/17

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方