2016/11/22

事例から学ぶ

被災を乗り越え事業を継続させた企業の実例から学びとることは多い。災害は、見事なまでに、見落とされていた弱点を突いてくる。これまで何度も指摘されながらも、なかなか具体的な対策が進まなかったサプライチェーン対策、予想以上に長引いたライフラインの途絶、さらには津波や原発による複合災害など、災害の規模や影響を予測することの難しさを改めて痛感させられる。

本誌では、3月11 日の東日本大震災においてBCP(事業継続計画)がいかに機能したのか、その実際を取材してきた。津波により壊滅的な被害を受けながらもBCPの発動により約1週間後から業務を再開させた宮城県名取市のオイルプラントナトリ、10 mの津波も想定したBCPをつくり事業を止めることなく継続し続けた仙台市の皆成建設をはじめ、大企業から中小企業まで16社を誌面で紹介してきた。今号では、これらの企業の証言から見えてきたBCPの実効性を高めるポイントを紹介する。

編集部注:この記事は「リスク対策.com」本誌2011年11月25日号(Vol.44)掲載の連載を、Web記事として再掲したものです。役職などは当時のままです。(2016年11月22日)

情報が社員の命を救った【情報収集・安否確認】

“非常用発電機でテレビやラジオをつけ10メートルの津波がくるかもしれないという情報を得た” オイルプラントナトリ

宮城県名取市でリサイクル業を営む中小企業のオイルプラントナトリは、東日本大震災で津波により工場 全体が壊滅的な被害を受けながらも1人の犠牲者も出すことなく、BCP の発動により8日後には事業を再開させた。同社のBCPが機能した最も大きな要因は、地震の発生直後に社員を3キロほど離れたイオンモールの屋上にまで逃げることを指示した社長および常務の決断だった。工場全体が停電する中、非常用発電機でテレビやラジオをつけ、10 メートルの津波が来るかもしれないという情報を得ての判断だった。

仙台市若林区にある皆成建設は、本社が倒壊の危険性などの恐れから使えなくなりながらも、同社の駐車場にベースキャンプを設置し、被災1時間後から区の要請を受け、道路の陥没した場所にカラーコーンを設置するなど事業を開始した。 同社も非常用発電機で津波がくるという情報を得て、いつでも避難できる体制を整えていたことで根底となる安全を確保した。両者とも、災害の発生時には、まず情報収集にあたることがBCPの中で決められており、停電でも情報が収集できるよう非常用発電機をあらかじめ用意していた。

海岸沿いの企業だけではない。東京に本社を持つ企業でも、商品の運搬等で海岸近くにいた従業員が、カ ーラジオで津波が来るかもしれないという情報を得て、独自に避難したという企業もあった。今年10月に日本民間放送連盟・研究所がまとめた「東日本大震災時のメディアの役割に関する総合調査報告書」によると、被災地では震災直後からラジオが圧倒的に多く使われ、その評価も突出して高かったことが紹介されて いる。手軽に持ち運べ、停電時でも電池で動かすことができ、さらにロ ーカルな情報を、高い信頼度をもって伝えたことが主な評価の理由だ。 組織としてはもちろん、一人一人の 従業員、その家族も、まずは自らの 命を守るために、最低限、情報を得るということを意識付けておくことが必要ではないか。

“情報収集、伝達のツールが無ければどんな立派な計画も動かない” 日本銀行盛岡事務所

日本銀行盛岡事務所は、県内全域における通貨の円滑な供給・流通を支える。震災後は、多くの現金が津波により流出したことから、同事務所では翌日の土曜日から緊急に金庫を開け、県内の金融機関に現金を供給した。大山陽久所長は、 「BCP においては事前に用意しておかなくてはどうにもならないものがある。当 事務所で言えば非常用発電機と災害時優先電話の2つ」と話す。金融機関は早くから発電機や優先電話を整備している。このことが同事務所の事業継続にも大いに役立ったという。情報収集、伝達のツールが無ければ、どんな立派な計画も動かないと大山所長は指摘する。今回の震災では、安否確認を含め、情報収集でつまずいた企業は多い。

“社員が能動的に本社に連絡することで 3時間で安否確認を終えた” NEC

東日本大震災では、一時的に電話や携帯電話の通話がつながらない状態が続き、多くの企業が導入していた安否確認システムも十分に機能しなかった。

NECでは、災害時に通信が混雑することを見据え独自の方法を構築してきた。通常の一斉配信による安否確認システムでは「確認(送信)→連絡(返信)」の2つのアクションが必要だが、NECでは、確認(送信)を省き、震度5強以上の地震の揺れがあった地域の社員が能動的に、本社に連絡をする1方向の「連絡」だけのアクションに簡素化することで、3時間以内にほぼ全社員の安否確認に成功した。

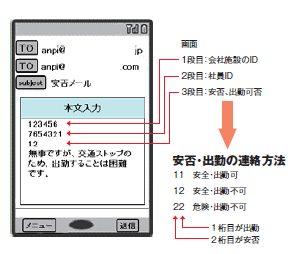

「非被災地」から「被災地」への連絡は、メールも電話もアクセスが集中して遅延が発生しやすいが、同社の方法なら「被災地」から「非被 災地」だけの連絡となるため、比較的、輻輳を避けられる。同社はさらに簡単に連絡ができるよう、ID 番号と安否と勤務の可否情報を1(安全)と2(危険)という2つの数字だけで連絡ができるようにしていた。 携帯メールだけでなくPC や、知人の携帯など複数の通信手段による連絡が可能なことも役立ったという。

事例から学ぶの他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

-

報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点

ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。

2026/01/26

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方