2016/07/08

業種別BCPのあり方

分析・検討に不可欠な事業影響度評価

教科書的には、リスクの分析・評価のプロセスにより、どのような事象に対応するべきかの優先順位づけを行うことになるが、法令上、自治体が応急対応を行う責務を有する事象はいくつかある。災害対策基本法(自然災害)、国民保護法(武力攻撃事態等)、新型インフルエンザ等対策特別措置法(新型インフルエンザ等の流行)が主な例である。

一部の自治体は、原子力災害特別措置法に基づく責務も負っている。自治体にとって法令以上の優先順位はないことを考えると、リスクの分析・評価の優先順位は低いとする判断もありうる。

一方で、事業影響度評価は欠かすことができないプロセスである。事業影響度評価では2つのポイントがある。優先業務の選定と、目標復旧時間およびレベルの仮設定である。

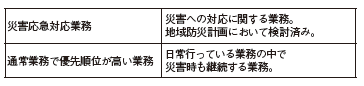

①優先業務の選定 災害時等において継続しなければならない業務は以下の2種類に分かれる。

自治体においては災害への応急対応業務が膨大に発生し、どうしても職員の意識はこの部分に集中しがちであるが、通常業務でも災害時の継続必要性が高い業務は決して少なくない。

一例を挙げれば、戸籍関係や住民基本台帳関係の業務などは通常業務の中でも優先順位が高い。電算システムがダウンしているとしても、届出の受付は最低でも実施しなくてはならない。また、国民健康保険関係の業務や清掃業務などが長期間停止すると住民の生活に影響が生じる。

自治体では、各部局の業務が厳密に業務分掌等で定義されていることがほとんどであるため、これら分掌表を活用するとよい。

まず、各業務が停止した場合にその影響の大きさやその変化を時系列で評価する。影響度を評価する観点は、「市民の生命・生活、財産への影響」「事業者の事業活動への影響」「他部局への影響」などを使うことが多い。

具体的には、「1日」「3日」「1週間」「2週間」「1カ月」などと具体的な指標を示し、この期間業務が停止することによる影響度を各部局に検討させる。各部局の回答を取りまとめて、一覧表にすると、各部局の認識が相当異なることが分かるだろう。部局によっては、あまりに影響度評価が高すぎることもあるだろうし、その逆もありうる。

例えば、情報システム部門が「1カ月程度の業務停止は容認されると考える。システムが使用できない状況における業務運営は各部局の管轄分掌である」と回答した事例がある。この事例では、情報システム部門の認識は、各部局の期待に沿う形で修正された。

このプロセスにより、影響度が許容できない水準に達するものを優先継続業務とする。優先継続業務については、当該業務を実施するために必要な経営資源の特定を行う。ここでの特定は漏れなく行うことが重要である。ここで漏れが生じると、後の事業継続戦略・対策の検討にも支障が生じる。

②目標復旧期間とレベルの仮設定 選定された優先継続業務のそれぞれについて、目標復旧期間と目標復旧レベルを仮設定する。目標復旧期間は、短ければ短いほど、また、目標復旧レベルは高ければ高いほど、事業継続のために要する手間やコストは高くなることに留意する。

- keyword

- 業種別BCPのあり方

業種別BCPのあり方の他の記事

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方