2019/08/30

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』

怖い電気火災

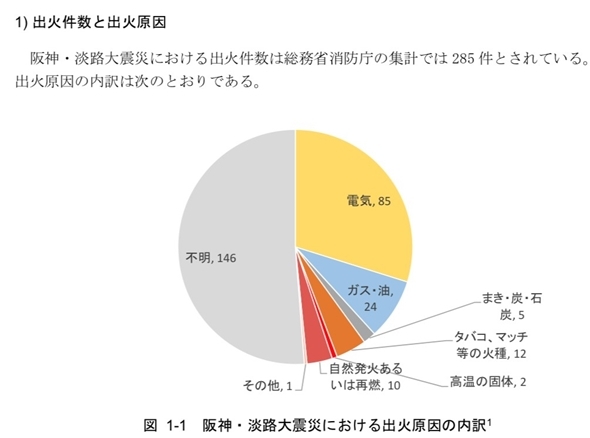

現在では、七輪もかまども一般的ではなく、コンロは揺れを感知して消える装置がほぼ100パーセントついています。ですから関東大震災と全く同じ火災が発生するわけではありません。でも、阪神・淡路大震災以降は電気火災が発生しています。

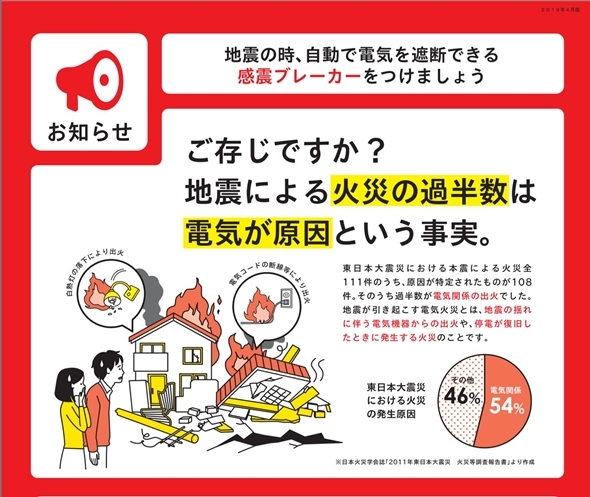

電気火災とは何かというと、地震の揺れにともなう電気機器からの出火や停電が復旧したときに発生する火災のことです。

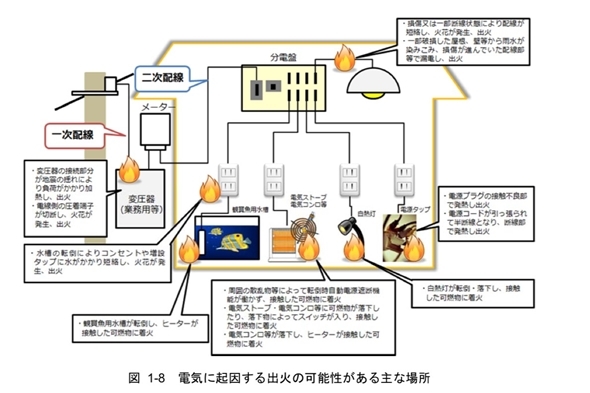

変圧器の接続部分が地震の揺れにより負荷がかかり出火したり、電線側の圧力端子が切断し火花が発生して出火したり、家屋の倒壊によって配線が損傷したことにより出火したり、原因は下記の図にあるように様々です。

これら、電気火災を防ぐために重要なことは、あまりにも王道な防災対策ゆえに、シェアされたり多くの人々の話題になることも少ない、建物の耐震化です。建物が倒壊すると電気系統の損傷が起こり、たやすく火事が起こります。そして、家具の転倒防止。上の図をみても、水槽が転倒さえしなければ、家具が転倒しなければ防げる火災があります。電気ストーブが転倒し、自動電源遮断装置が働けばかえって電気は切れるのですが、自動装置が働く前に他の家具が転倒し、燃焼物が電気ストーブに接触してしまうと火事が発生してしまいます。だから家具の転倒防止は火災対策でもとても重要なのです。白熱球はLEDに変更しておくことや、感震ブレーカーの設置(これについては、下記記事に書きました)ももちろん重要です。ですが、感震ブレーカーの設置率は低いです。

■消火器は、子どもが倒したり処分が面倒。。。

大丈夫!そんなあなたにピッタリの消火器あります!

https://www.risktaisaku.com/articles/-/1828

その一方で、一般世帯向けアンケートでは、感震ブレーカーの保有率は約8%であり、感 震ブレーカーを認知しているとの回答の割合も30%にとどまっている。

前述 引用資料に同じ

東日本大震災の際は津波火災も発生したためその印象が強く残っている方も多いかもしれませんが、電気火災が過半数を超えています。

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』の他の記事

おすすめ記事

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方