2017/03/24

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』

日本人は合意形成が苦手?

子どもがいつぐずりだすかわからない、マルチタスクとかワンオペ育児なんて呼ばれるまとまった時間のとれない中で、紙&項目の多いアンケートだと回答率がとても低い子育て世代が、1、2分で回答可能なグーグルフォームアンケートだと、意見まで書いてくれたこと、まずそこにとても感動しました♪

これだけ、多様な意見があるのですから、当事者に意見を聞かないのはもったいないと思うのです。

これは、あくまで今回お聞きしたご意見ですが、手作りずきんを作っている地域の方のまわりで、受け取り側の意見を匿名で、当事者が回答しやすい形で集めてみるのもよいかもしれません。

また、集めても、自分と違う意見がでてきたら、やる気がなくなってしまうかもしれません。せっかく頑張っている事が否定されると悲しいですよね。

そんな問題について、解決方法を示すワークショップが3月3日、東京大学 福武ホールで開催されました。

国立研究開発法人科学技術振興機構(RISTEX)主催、リスク対策.comも協賛のこのワークショップのタイトルは、「コミュニティレジリエンスを高める社会技術 防災・減災を目指す地域の『参画』と『我がこと意識』」でした。

どこが解決方法かというと、国立研究開発法人防災科学技術研究所(NIED)理事長の林春男先生の当日資料のこの言葉をみてください。

・合意形成には、共通認識もある。理解を促すのもその一部

-誰かが、何か1つをみんなでやることを合意というのではない

-1人1人の納得のプロセス

-人々の間の共通了解の成立、状況認識の統一

-同じような状況認識に基づいて、それぞれの責任で、行動を起こすというのも、合意と言える。

・わが国では「合意形成」技術が低いのではないか?

-西欧近代では利害対決を合理的に解決する技術を開発してきた

-例)アメリカの議会で用いられる『ロバート議事規則』

「どうやって合意形成するのか」についての合意の形成

-例)イギリス王立国際問題研究所「チャタムハウスルール」

会議参加者が自身の立場・役職に縛られずに自由に意見を述べる

※防災科学技術研究所理事長の林春男先生発表資料(科学技術振興機構(RISTEX)主催「コミュニティレジリエンスを高める社会技術 防災・減災を目指す地域の『参画』と『我がこと意識』」ワークショップ資料より)

「わが国は、合意形成技術が低いのではないか?」

そう!それ!と思わず叫びたくなってしまいました。もう一度繰り返していいですか?

「わが国は、合意形成技術が低いのではないか?」

1、「満場一致」モデル(村の寄合モデル)

全員一致するまで寄合を重ねる→昔の良き伝統?いつでも可能とは限らない

2、「技術官僚」モデル

行政が原案を作り、住民の同意を得る→一般的にやられている。必ずしも完ぺきではない。

3、「市民参画」モデル

短時間で合理的なソリューションに至りうる。みんなが納得できる。1人1人が判断できるようになる→依然として弱い

いずれも、全体として人々の“合意”を形成するための方法

※防災科学技術研究所理事長の林春男先生発表資料(科学技術振興機構(RISTEX)主催「コミュニティレジリエンスを高める社会技術 防災・減災を目指す地域の『参画』と『我がこと意識』」ワークショップ資料より)

全く異なる意見の人も地域には存在するわけです。違う意見に出会った際、どうすれば合意形成できるか。その技術がないと、対立したままで終わったり、防災について地域のやる気が下がるだけになってしまいますよね。合意形成技術の低さは、防災・減災の場面だけでなく、復興の場面でも問題になっています。

こちらで紹介されたワークショップは

LODE

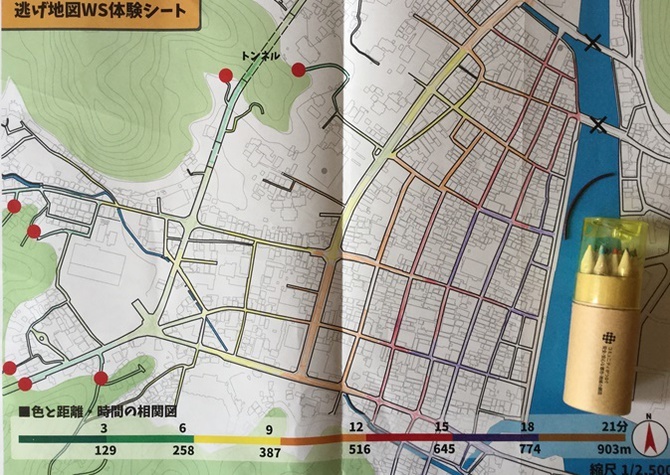

減災まちづくりワークショップ

でした。今回は詳しいご紹介はしませんが、ワークショップ形式では、子育て世代が高齢者に、会社員はこども役に、など、全く違う人になって、意見を考えてみたりできるのです。そうすることで、他人の意見を聞きやすくなったり、自分とは違うけど、こんな風に思う人もいるのだなと気づく方も出てきます。違う意見があるからこそ、議論を深めたり、合意形成に至れるという経験を積む事ができます。そして、何より、他人になりきって考えると楽しいです!

これからは、こんなワークショップが増えてくるといいなと思っています。ニーズのミスマッチが放置されたままでいると、気づいた時には対立だけが生み出され、激論になって終わり。あとには消耗だけが残り、市民参画型の合意形成に至らなかった。そんな残念な事態を避けるためにもワークショップなどの合意形成スキルアップに期待しているのですが、どうなのでしょうか・・。

ということで、みなさんのお知恵を拝借したい今回の話題でした。

(了)

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』の他の記事

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方