2017/03/24

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』

実際、受け取る側はどんな風に思っているの?アンケートを取りました!

ただ、防災ずきんというものは、きっととても想い入れが強い作品なのだろうなと思っています。上記3つを説明してもなお、どうしても作りたいとおっしゃるグループに複数お会いしています。地域によっては、防災の関心がとても薄いところも多く、手作りずきんを手にすることで防災についてもっと考えてもらいたいという想いもわかります。火事も想定されず、落下物も少ないので、カバンがわりに手作りずきんを作っている所もありました。

というわけで、それ以上強く言及する事はせずにきたわけなのですが、折り鶴問題が話題になった事もあって、ちょっと比べて考えてみました。

折り鶴では、贈る側の純粋な願いと、受け取る側の要望のミスマッチがあったのですが、手作り防災ずきんについては受け取る側の気持ちについて、聞いたことがありませんでした。

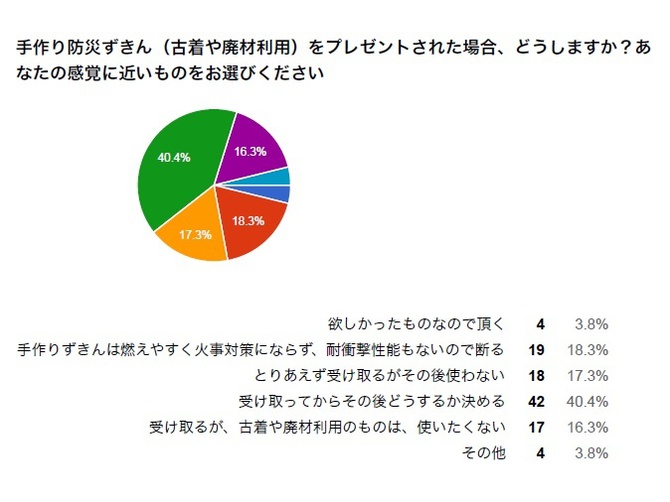

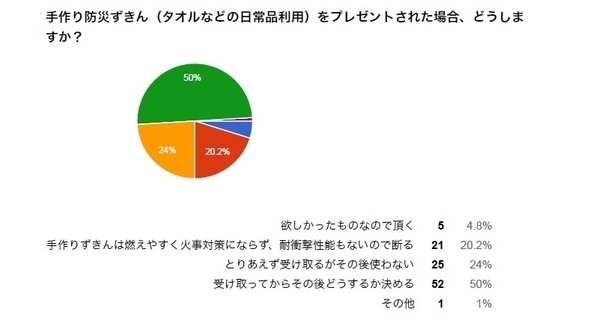

実際のところ、受け取る側はどう考えているのか、ニーズは調査されているのかな?と思ったので、アンケートを実施してみることにしました。対象は子育て中の方で防災ずきんを贈られるであろう年齢のお子さんを育てていらっしゃる方です。私の講演後では、私と同じご意見の方が多くなってもいけないので、複数の地域の異なる子育て関連のグループの方に、広くお願いしました。防災に関心がない人も答えてもらえるよう、公開のGoogleフォームでの簡単なアンケートにしました。アンケート期間は3月9日から20日までの11日間で104名の方から回答をいただきました。

その結果がこちらで読めます。

■手作り防災用品に関するアンケート結果(あんどうりす調べ)

https://drive.google.com/file/d/0B7YzA8Z7H4_vQmU5dFdXb21VRUU/view?usp=sharing

以下は分析というより私の感想ですが、どんな防災グッズでも、いったんはありがたくいただいてその後考えるという方が半数近くを占めます。

渡した時に喜んでもらったので、いい事をしたと思えても、もしかすると、あとで困っているという場合もあるかもしれません。受け取った時の相手の反応よりも、相手のニーズを知ることの方が喜ばれているかを判断するためには重要といえそうです。

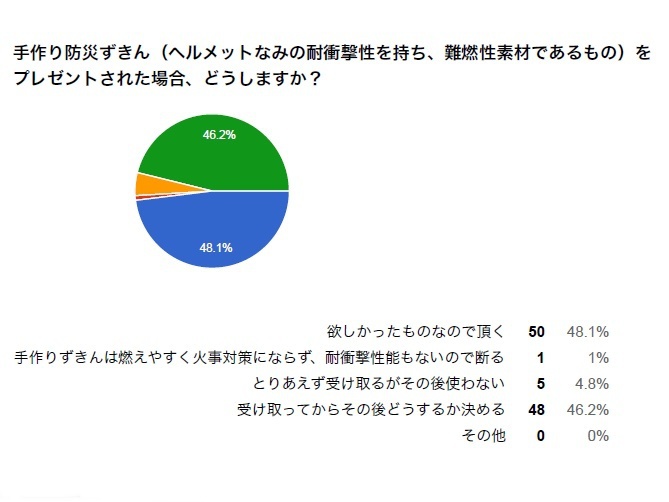

ニーズについては、耐衝撃性能や防炎性能を満たすもののほうが、手作りか否かに関わらず、「受け取る」が多くなっています。

命を守る道具であるだけに性能が求められているのは当然の結果のように思います。また、特に、想いが込められている事例である「千人針」の防災ずきんについては、どのように思うか記述回答をお願いしてみました。

「素晴らしい!」

「手作りの温かさが感じられていいと思う」

「皆さんの気で守られそう」

「時間と手間をかけることが可能であれば素敵な暖かい取り組みかと思います」

「想いがこもってて素敵だと思います」

「関わった方の愛に守られそう。また、関わった人たちの輪がでることもよい」

という賛同の声がある一方で、

「千人針は戦時中を連想させて少し怖いです。」

「正直、気持ち悪いです。時間もかかるだろうし、作り手の自己満足に思えます。」

「色々な念が入ってそうであまり素直には喜べない」

「心がこもりすぎて、逆に受け取りにくい。手縫いだと、耐久性も心配。」

「とても多く困るもののひとつ。贈る側の善意の押し付け。」

「怖い。使えない」

「多数の人の手に触れたものは気持ち悪くて使いたくないかも…」

と、「重い」「気持ちが悪い」「怖い」などの言葉を使って否定されている方が25%ありました。

想いが強いものは、強く共感する方がいる一方で、強い否定も生みやすいといえるかもしれません。子どもたちの命を守りたいという共通の願いであるにもかかわらず、せっかくの想いが対立を招くものになってしまうようになっては残念です。

その他、こんなご意見もありました。

「手作りは良いが他人にプレゼントするなら、しっかり規格にあったものでお願いしたい。特に安全面」

「正直言うと、そこに情とか想いとかを込める必要性はなく、早急にできる支援をすべきと考えます。想いとかは、別の形で伝えていくことはできないでしょうか」

と、いろいろご意見いただきました。長々とご紹介したのは、たくさんの意見を書いてくださったことがありがたくて!

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』の他の記事

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方