2017/03/31

防災・危機管理ニュース

イスラム原理主義とは

宗教においては、長い歴史の中で、原理的な変革運動が発生することがあります。例えば、キリスト教における宗教改革運動(16世紀に欧州において発生)は、教会のあり方、信仰のよりどころとしての聖書等、教会活動全般にわたる変革運動に発展しました。

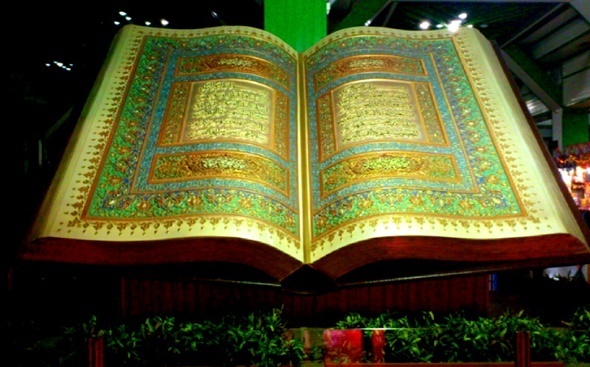

一方、イスラムにおける原理主義とは、イスラム的な政治・国家・社会のあり方の実現を目指すイスラム主義運動の総称です。具体的にはコーラン(Quran)を厳密に字義どおり解釈し、預言者ムハンマドの時代のイスラム共同体を復興させようとするものです。そのため、近年におけるイスラム原理主義運動における最終的な目的は、預言者ムハンマドの代理人(カリフ・Caliphate)によって、イスラム法(Sharia)を厳格に遵守するイスラム国家を建設することとなっています。

イスラム原理主義運動が大きく拡大したのは20世紀前半にエジプトでムスリム同胞団(Muslim Brotherhood)が誕生したことに始まります。1928年に創設されたムスリム同胞団はエジプトの英国からの実質的独立を目指すと共に、それまでの伝統的で世俗化したイスラム社会を批判して、現代の状況にあわせイスラムを復興させようとするものでした。例えば、個人レベルで世俗化した生活を反省し、礼拝、断食等、イスラムを敬虔に実践しようとする動きの一方、社会的にはモスク建設、コーラン学校建設、喜捨(ザカート:イスラム教徒の5つの義務のひとつで困窮者の救済に使われる)を通じて、福祉活動等の社会的運動が広がって行きました。

その後のエジプトにおける軍事政権下では、ムスリム同胞団は非合法化され、弾圧される期間も長期に渡りましたが、国民からの支持率は非常に高く、実質的な政党別支持率で常にトップであったと言われています。その最大の理由は、ムスリム同胞団が事業に成功したメンバーの財をもとにして、財政難の政府に代わり、貧しい民衆に対する教育・医療・福祉活動等を行っていたこと、利子を認めないイスラム社会で、無利子銀行(イスラム銀行)の試みもなされたこと等が挙げられます。現在でもムスリム同胞団はこれらの活動を継続し、このようなイスラム原理主義組織は世界中にあり、そのほぼ全てが、極めて穏健で、平和的な活動を行っている組織となっています。

一方で、このような社会的運動は「政治のイスラム化」を求める動きにも繋がることになりました。特にイスラム圏においては、次第に各国が専制的な王政化、軍政を背景した独裁化が進むこととなり、社会的な不満、不公平感を背景に、直接的(武力的)な手段を重視する急進的勢力が台頭する余地を拡大させることとなりました。例えば、世俗化したイスラム社会での民族主義・社会主義等を非イスラムとして批判し、武力によりイスラムに依拠した社会建設を目指す傾向が次第に高まることとなりました(1979年のイラン革命、1996年のアフガニスタンにおけるタリバーン政権等がその典型)。

イスラム原理主義運動は、1990年代に入り、湾岸戦争による米軍等の欧米諸国の湾岸地域への介入、欧米諸国に対する経済格差の拡大等を背景に急速に拡大しました。これを背景に、武力等でこれを打開することの妥当性を唱える一部の過激な思想を持ったイスラム原理主義組織が台頭し、これらの組織が現在、世界中でテロ等を頻発させている状況です。

イスラム教について正しい認識を持つ

昨今の過激なイスラム原理主義テロ組織・テロリスト(Home Grown Terrorist/Lone Wolf Terrorist等)によるテロが頻発し、メディアで取り上げられることが多いため、「イスラム教=過激」、「イスラム原理主義=テロリスト」という間違った認識が広がる傾向にありますが、イスラム教全体から見れば、極めて少数であることに留意する必要があります。

繰り返しになりますが、ほとんどのイスラム教徒ならびにイスラム原理主義組織が穏健かつ平和的・社会貢献的な活動を行っていることは、明白な事実であると再度強調しておきたいと思います。今後、日本企業が海外進出をするうえで、イスラム教との関わりが拡大するのは必至です。そのため、イスラム教に関する知識、認識を正しく持つことの意味は、非常に大きいと言えます。

(了)

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方