2013/01/25

誌面情報 vol35

■近代都市を襲う降灰リスク

都市部における降灰被害は推定が難しい。火山噴火予知連絡会の藤井敏嗣会長によると、世界的にも、近代都市において、火山の降灰による被害を大きく受けた場所は無く、富士山をはじめ多くの火山の降灰リスクを抱える東京は極めて稀な都市と言える。

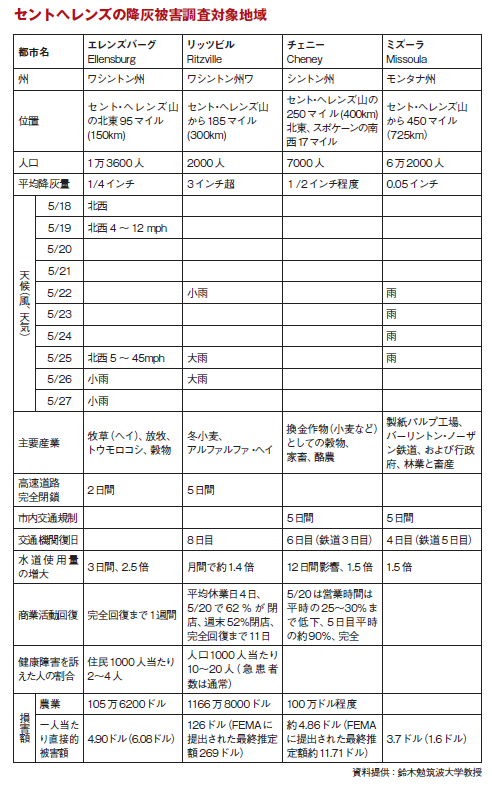

国内では、鹿児島市が降灰を毎年経験しているが、回の噴火で数㎜以1下の積灰がある位の規模に過ぎない。1980年には、米国ワシントン州のセントへレンズが大規模な噴火を起こし広域にわたって大量の灰を降らせたが、ほとんどが人口が希薄な地域であったために、大きな被害にはならなかった。それでも、セントへレンズの火山調査にあたった筑波大学の鈴木勉教授によると、初期段階では、降灰の量にかかわらず特に交通、商業活動、地域サービスへの影響は顕著で、降灰量が7.5㎝を記録したリッツビルでは、わずか人口2000人程度の町であるのにもかかわらず、完全復旧には10日を要している。

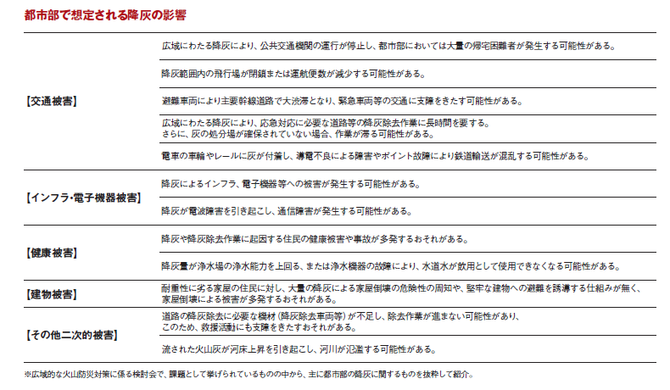

現在、政府の「広域的な火山防災対策に係る検討会」(委員長:藤井敏嗣東大名誉教授)こうした都市部の被害も含め、課題を洗い出しているが、具体的な対策までは、まとめられてはいない。

■東日本大震災で発生したがれきの14倍の灰

2001年に産業技術総合研究所が行った調査によると、仮に東京に1㎝の降灰があった場合、東京都の降灰量は1782万㎥となる。これは10トンダンプ205万台分に相当する。ちなみに諸島部を除く23区の降灰量は622万㎥で10トンダンプ71万台分。東京道路清掃協会が保有するロードスイーパー85台で道路清掃を行ったとして除去には4日間を要する計算だ。 仮に富士山の宝永噴火(1707年)と同様に南関東一帯に大量降灰があった場合の除灰量は約1億5000万㎥で、東日本大震災で発生したがれき総量の約14倍程度と想定される。

■過去に降灰が引き起こした被害

過去に降灰が引き起こした被害では、有珠山の噴火(1977)降灰が2で、㎝以上の地域で目・鼻・咽・気管支の異常等、肉体的障害が報告されている。雲仙普賢岳(1990〜95)では、島原市で、市民の約66%が健康面への影響を受けた。

道路事情に関しては、有珠山で道路上に湿潤時5㎜、乾燥時2㎝の降灰が堆積するとスリップ発生により通行不能となったことが報告されている。これが都市部なら高速の入り口でもスリップ渋滞が起きることが想定される。また、昭和60年には、や鹿児JR島市電が運行不能になった事例がある。「広域的な火山防災対策に係る検討会」が鹿児島市交通局へヒアリングした結果では、電車の車輪とレールの間に灰が5mm程度以上挟まると電流が流れず電車が動かなくなり、信号機や警報機が誤作動する等の障害が生じているという。桜島では、昭和59〜60年に降灰による停電が頻発した。

航空機のエンジン停止事故はインドネシアのガルングン火山噴火(1973年)に伴い初めて発生し、その後、米国アラスカのリダウト火山(1989年)、フィリピンのピナツボ火山(1991年)で発生。ピナツボ火山のケースでは、15機以上の旅客機が火山灰に遭遇し、機の旅客機のエンジンに停止や損傷等のトラブルが発生した。2010年アイスランドのエイヤフィヤトラヨークトル火山の噴火は大量の火山灰により、世界全体の航空便29%に影響を与え、航空会社に約17億ドルの経済損失をもたらしている。2011年チリのコルドンカウジェ火山の噴火では、噴き上げられた火山灰が数日で地球をほぼ一周し、ニュージーランドとオーストラリアの航空便が停止するという事態も生じた。

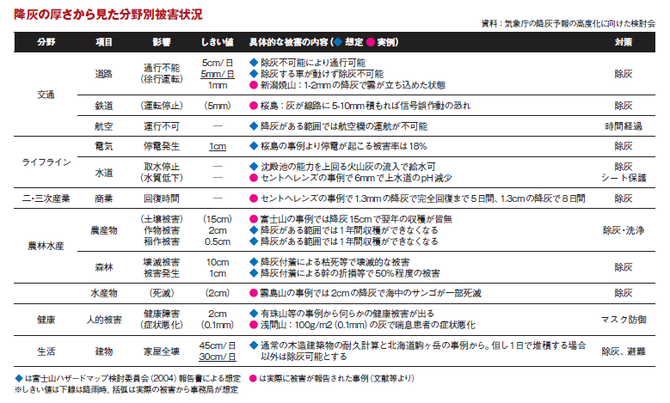

気象庁の降灰予報の高度化に向けた検討会(座長:田中淳東京大学大学院情報学環総合防災情報研究センター長教授)・の第1回検討会(2012年7月)では、2004年に富士山ハザードマップ検討委員会が発表した報告書や、過去に実際に報告された事例から、降灰の被害が分野別に紹介されている(下図表)。

■北朝鮮・中国の火山噴火で日本も被災

世界中がサプライチェーンでつながっている近年においては、国外で発生した噴火でも大きな被害を受ける可能性がある。アイスランドの噴火で、サプライチェーンが途絶し、企業の生産活動の一部に影響を及ぼしたことはまだ記憶に新しい。

さらに、藤井会長によれば、北朝鮮と中国の国境にある「白頭山」という火山が噴火すると、西風にのって、東北から北海道にかけて火山灰を降らせる可能性もあるとする。「最近では、中国側には原子力発電所があるし、北朝鮮も核の疑いがもたれているので、もし噴火すると、日本が火山灰被害と放射能汚染の両方を被る可能性も否定できない」(藤井会長)。

災害の規模は、死者と経済被害が1つの指標になるが、それは一時的な被害に的を絞って計算されるケースが多い。そのため、地震と比べると一見、被害規模は小さいように思えるが、長期的複合的な被害を含めて考・えた場合、かなりの規模になることを想定する必要がある。

誌面情報 vol35の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方