2020/05/26

海外のレジリエンス調査研究ナナメ読み!

パンデミック後の課題

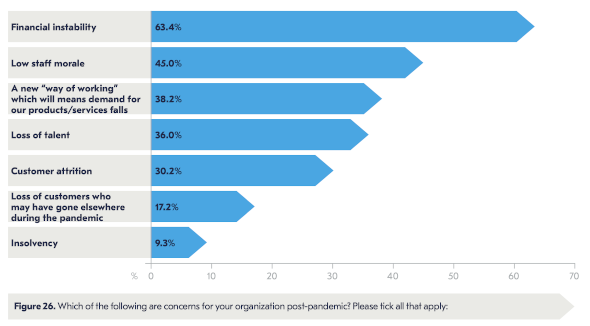

しかしながらパンデミック後に予想される変化は、必ずしも良い方向ばかりではない。図3はパンデミック後に懸念されることを尋ねた結果であり、63.4%の組織が「財務面の不安定さ」と回答している。また順位は下の方になるが、「破産」(insolvency)を懸念しているという回答も9.3%ある。パンデミックの影響による経済活動の停滞に対する政府の対策状況は各国・地域によって異なるが、いずれにしても多くの組織が財務的に重大な影響を受けており、これをいかに建て直していくかが懸念されていることが、改めて分かる結果となっている。

「従業員の士気(morale)の低下」(注5)が45.0%で2位となっているが、これは従来紹介してきたBCIによる一連の報告書(注2および注3)で継続的に指摘されている、ロックダウン期間中の従業員のメンタルヘルスと通じるものがある。「有能な人材(talent)を失うこと」が36.0%で4位となっているが、これに関して本報告書では、従業員がパンデミック期間中の自社の対応に不満を抱いた場合(特に競合他社の方が対応の仕方が良かった場合)に、これが転職の動機になり得ることや、パンデミック収束後の就労環境の変化などによって、人材の流動化が進む可能性などが指摘されている。もともと人材の流動性が比較的低い日本において、このような影響がどのくらい顕在化するかは、今後注目すべき観点かもしれない。

また、「新たな働き方によって自社の製品やサービスの需要が減る」(38.2%)、「顧客の疲弊、消耗(attrition)」(30.2%)、「パンデミック期間中における顧客の喪失」(17.2%)など、ビジネス環境が厳しくなる方向の懸念が挙げられており、前述の財務面の懸念と合わせて、パンデミック収束後に組織を生存させ復活させていくために、多くの課題があることを再認識させられる。

本報告書はこれまで紹介してきたBCIによる一連の報告書と比べてボリュームが多いが、パンデミック後の事業活動において考慮すべき観点や、今後再び直面するであろう第2波、第3波のパンデミックに備える上での教訓など、得られるものも多いと思われる。今の時期に読む価値のある報告書としてお勧めしたい。

■ 報告書本文の入手先(PDF 68ページ/約2.1MB)

https://www.thebci.org/resource/bci-coronavirus---a-pandemic-response-2020.html

注1)BCIとは The Business Continuity Institute の略で、BCMの普及啓発を推進している国際的な非営利団体。1994年に設立され、英国を本拠地として、世界100カ国以上に9000名以上の会員を擁する。https://www.thebci.org/

注2)第1回〜第4回の調査結果については、それぞれ次の通り紹介させていただいた。

第93回:海外企業における新型コロナウイルスへの対応状況

BCI / Coronavirus Organizational Preparedness

https://www.risktaisaku.com/articles/-/27124

第95回:海外企業における新型コロナウイルスへの対応状況【続報】

BCI / Coronavirus Organizational Preparedness 2nd Edition

https://www.risktaisaku.com/articles/-/28441

第97回:海外企業における新型コロナウイルスへの対応状況【第3報】

BCI / Coronavirus Organizational Preparedness 3rd Edition

https://www.risktaisaku.com/articles/-/29855

第99回: 海外企業における新型コロナウイルスへの対応状況【第4報】

BCI / Coronavirus Organizational Preparedness 4th Edition

https://www.risktaisaku.com/articles/-/31463

注3)第5回の調査結果は下記リンク先からダウンロードできる。無償配布されているが、BCI会員でない方はメールアドレスなどをウェブサイト上で登録していただく必要があるので、ご了承いただきたい。

https://www.thebci.org/resource/bci-coronavirus-organizational-preparedness-report---5th-edition-.html

注4)それぞれの計画のタイプの中で「Yes」と回答された結果が並べられているので、この図における合計が100%にならないことにご注意いただきたい。

注5)釈迦に説法ではあろうが、道徳・倫理的な意味のmoralと混同しないよう注意されたい。

海外のレジリエンス調査研究ナナメ読み!の他の記事

おすすめ記事

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方