2020/06/18

インタビュー

複合災害の時代 住まいのレジリエンスを再考する

■安全に避難できる「自宅」とは

梅雨入りした日本列島は出水期を迎えた。かつ、各地で地震も頻発している。当面、感染症と自然災害の「複合災害」は避けて通れない。

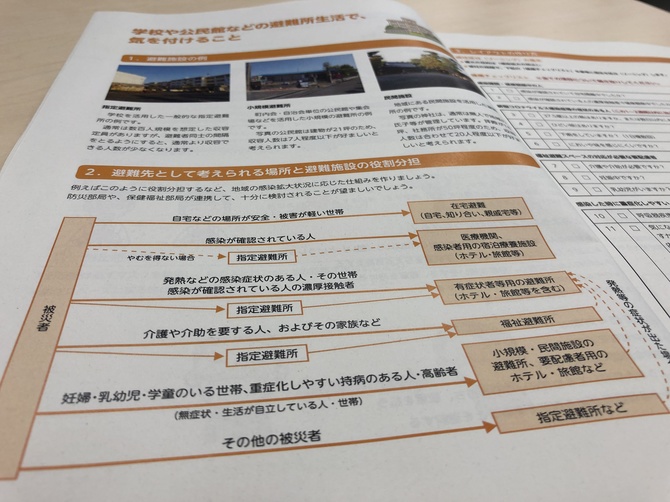

各方面が警鐘を鳴らすのは避難のあり方だ。政府・自治体や研究機関が相次いで新たなガイドラインを公表。特に災害時に開設される公的避難所はオーバーシュートのリスクがあることから、数の増加とともに感染防止に配慮した運営が求められている。

もちろん避難先は公的避難所に限らない。民間施設、車中、近くの親戚や知人の家、何より居住が継続できる場合は自宅もある。「3密」を避ける観点に立てば、今後はこうした「分散避難」が必須だ。

特に自宅避難は、テレワークや在宅勤務が増えているなかで、再考の余地が大きい。大規模な地震や津波、洪水の力に住まい単体で抵抗するには限界もあるが、それでも倒壊という破局的現象を防ぎ、かつ回復可能な工法でつくられていれば、命を守るとともに、自力で生活を立て直す見通しが開ける。自立回復への希望は家族の避難行動をあと押しし、避難生活を短縮の方向へ導くはずだ。

避難の見直しが求められているなか、レジリエントな住まいについて、あらためて考えてみたい。

■木造の耐震性能を補完する工法

大阪府の構造一級建築士、樫原健一氏は阪神淡路大震災で多くの木造建築が倒壊した教訓から、さまざまな耐震補強工法を開発、普及に努めている。コンセプトは「既存の木造が持つ耐震性能を補完する工法であること」。すなわち容易に改修できることだ。

なぜなら、壁の撤去などをともなう大規模な住まいの改変は、既存の構造体がそれまで持っていたバランスを崩しかねない。仮に技術的にクリアできても、大がかりな改修はコストや工期、仮住まい、生活様式などの面で施主の負担が増大。そのことが耐震補強・改修のハードルを上げてしまう。

仕口を補強して軸組のエネルギー吸収と耐力を高める「仕口ダンパー」や「耐震リング」は、設計費を合わせ数十万円程度から施工可能。採用実績は全国で3500件を超えた。スギ材でつくるモノコック構造体の耐震シェルター「j.Pod(ジェイポッド)」も、地域の木材を使い地域の工務店が扱えるなど、地域の循環型経済に組み込めるよう配慮している。

これらの工法は、重要文化財を含めた社寺建築、伝建地区の町家などから引き合いが多い。ただ、構造安全性の検証に用いる「限界耐力計算」という性能規定型の設計法が一般に普及していないため、大型物件などは樫原氏らJSCA関西がレビューを実施。適切な設計がなされているかを一つ一つ確認し、実績を積み重ねている。

樫原氏に、複合災害に備えるレジリエントな住まいについて聞いた。

https://www.risktaisaku.com/feature/bcp-lreaders

インタビューの他の記事

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方