2013/11/25

誌面情報 vol40

ガスコンロと冷蔵庫で調理も可能明るい部屋でテレビも観られる

災害時にレジリエンス住宅で想定される暮らし方は、居間に照明が灯り、テレビが観れて情報収集にも事欠かない。その他居間のコンセントがテレビ用以外にもう1カ所使えて、携帯電話の充電などができる。冷蔵庫とガスコンロが使えるため、平時と同じように調理ができ、水やお湯でアルファ米を食べるようなことにもならない。

バルク式貯蔵タンクの容量は150㎏。100㎏あれば1カ月は余裕に持つとの試算。タンク容量が40%になった場合は、普段からタンクローリーが自動的に駆けつける仕組み。もし、災害が起きても、プロパンガスの配給は1カ月以内に可能と見込んでいる。なお、停電時には、リビングの指定されたコンセントにしか電力供給されず、消費量が限界を超えると遮断される。同社は将来構想として、高価な蓄電池ではなく、蓄電機能を代替する電気自動車の活用を積極的に推進していく考えだ。

家族の健康増進もレジリエンス

同社では、災害発生時に自立的な生活ができるための支援だけでなく、災害に備え、平時から家族の心身を強くすることも、1つのレジリエンスであると考え、平時におけるレジリエンスな住まいの提案も行っている。 同社がこれまでの住宅づくりでたどりついたのが“キッズデザイン”という考え方。子どもに優しい住宅はみんなに優しい住宅であるとの意。ここに人の健康と快適な暮らしの増進につながる新たな考えに、眼科、皮膚科、小児科、産婦人科の4人の女性医師の知見を取り入れた。

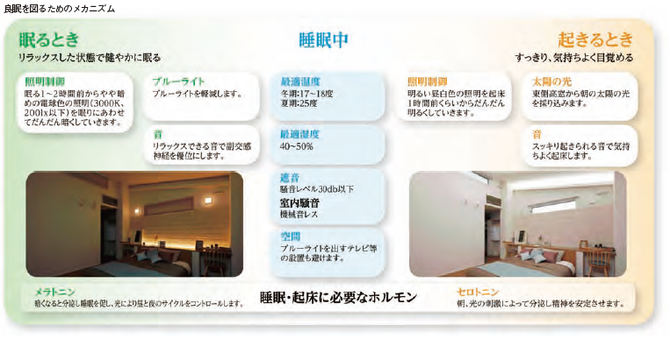

参画した医師らは、現代人の5人に1人が抱えている睡眠障害を問題視。良眠をもたらす条件を、音、光、湿度の最適化として、それを具体化するあり方を考案した。今回、江東区にオープンしたモデルハウスには、光については、ブルーライトの少ない照明の採用や間接照明の有効活用に着眼し、さらに寝室の明かりを就寝2時間前から徐々に暗くする自動制御システムを設置した。寝室においてはブルーライトを85%もカットできるとしている。

身体の免疫力を高めるために、家の中をクリーンに保つとして、ウィルスや花粉、PM2.5などの有害物質を室内に持ち込まない方策として、玄関前に手洗い設備も設けた。また、最適な湿度環境を保つために、調湿を行えるデジカントシステムの提案も行っている。

妊婦や高齢者向けの工夫も凝らしている。水回りは妊婦に配慮して広々とした空間を確保。高齢者や車椅子の人も想定して、トイレやお風呂にもゆとりを持たせ、お風呂には手すりも付けた。このほか、車椅子でも家に入れるスロープを設けたり、床は化粧合板の下にクッション材を入れ、衝撃を吸収できるよう配慮した。 リビングの隣には、長方形の居間と直交する部屋を設けた。普段は2間を広々とした一体の空間として使いながら、状況によっては、高齢者の介護ルームとしたり、婦人が自宅で習い事の教室を開けるような多目的性を持たせる考え。子ども部屋についても、1つの部屋を子どもの数に応じて2つに分けられるよう、間仕切りを変えられる柔軟性を持たせた。

防犯センサーはもちろん、室内外の温度、湿度、防犯を検知するセン風、サーも室内外に設け、家の中に居ながらにして室外の状況を把握して、安全で快適な空間を作り出す。センサーで集めた情報は、モニターやパソコンで確認でき、室内各所に配置したスピーカーで知らせたりする。停電時や震災時には、独自のコンピューターシステムで、センサーで検知した客観データを踏まえて、望ましい行動を促すアドバイスを行ったりすることも提案している。

耐震性は制震工法をラインアップ

耐震性の確保に際しては、国の住宅性能評価制度の耐震等級3を有する建物に制震工法を加えたものを採用。大地震が繰り返し起きても大丈夫という。制震工法は、建物の壁パネルなどの構造体に制震テープを面的に貼り付けて、建物の粘り強さを出す耐震工法。これを付けると建物の横揺れは2分の1になるという。

同社ではこのほか、玄関付近に防災備蓄品を置いたり、外構部に雨水を貯めて非常時に使う水板の設置も提案したりしている。

誌面情報 vol40の他の記事

おすすめ記事

-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/09

-

-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2025/12/05

-

競争と協業が同居するサプライチェーンリスクの適切な分配が全体の成長につながる

予期せぬ事態に備えた、サプライチェーン全体のリスクマネジメントが不可欠となっている。深刻な被害を与えるのは、地震や水害のような自然災害に限ったことではない。パンデミックやサイバー攻撃、そして国際政治の緊張もまた、物流の停滞や原材料不足を引き起こし、サプライチェーンに大きく影響する。名古屋市立大学教授の下野由貴氏によれば、協業によるサプライチェーン全体でのリスク分散が、各企業の成長につながるという。サプライチェーンにおけるリスクマネジメントはどうあるべきかを下野氏に聞いた。

2025/12/04

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方