2017/11/29

防災・危機管理ニュース

フェイスブックジャパンは27日、「ソーシャルプラットフォームの活用で進化する防災」と題し、宮城県仙台市で開催された世界防災フォーラムでフェイスブック(FB)の災害時における活用方法についてセッションを開催した。講演した同社広報の下村祐貴子氏は「15歳の時、阪神・淡路大震災で被災し、情報共有の大切さを知った。情報が錯綜し、物資が多く届きすぎたり足りなかったりという状況を、身をもって体験した。災害に対してSNSで何ができるか、常に考えている」とする。

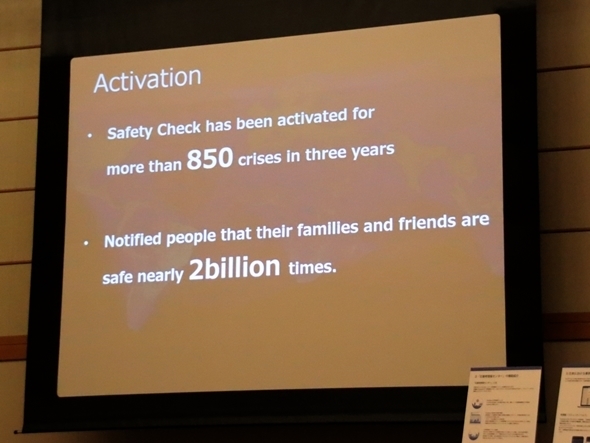

FBでは現在、災害が発生すると「災害支援ハブ」が起動し、自分の安否を周囲に知らせる「セーフティチェック」と、必要な物資のマッチングを図る「コミュニティヘルプ」が立ち上がる。下村氏は「災害支援ハブは東日本大震災の発生を受け、社内のスタッフが開発した。この3年間で、世界中で850回以上立ち上がり、20億人の安否を伝えた。もっともっと多くの人にこの機能を使ってほしい」と訴える。

平時からFBで災害に関する情報などを発信しているという一般社団法人「防災ガール」の中西須瑞化氏は、「防災はテクノロジーを駆使した『新しい防災』と、これまでの伝承を受け継ぐ『既存の防災』の両方が大事。テクノロジーと伝承を融合させ、防災を再定義することが必要」と話す。防災ガールは情報発信以外にもメンバーとのコミュニケーションやプロジェクトチーム内のやり取り、クライアントと情報共有などをすべてFBのメッセンジャー機能で完結させているという。昨年から実施している津波防災オレンジフラッグ普及プロジェクト「#beorange」のFBページは現在1400人以上の「いいね!」を集め、注目を集めている。

同法人の筒木愛美氏は「防災ガールのメンバーは全国にいるが、FBのメッセンジャーなら住んでいるところに関係なく、メンバーがどこでも即時にコミュニケーションが取れる。またクライアントとのやり取りもメールよりも親しみをこめて行える」とする。また災害時の活用について「即時性の高いものはTwitterを、まとめ情報はFBを活用するなど、使い分けている。災害時には救援者やボランティアのFBページが立ち上がるので、そちらの情報をシェアするなど、今の私たちにはなくてはならないツール」と、SNSの災害時の有効性について強調した。

■関連ニュース

フェイスブック、災害支援機能を刷新 「災害支援ハブ」、リンク機能も追加

http://www.risktaisaku.com/articles/-/3770

フェイスブック、九州豪雨で情報センター

コミュニティヘルプ増設後国内初

http://www.risktaisaku.com/articles/-/3249

フェイスブック、テロ排除姿勢明確に

AI活用し検査員も増員、外部とも協力

http://www.risktaisaku.com/articles/-/3138

フェイスブック、災害情報共有を充実

ノート機能での報告や米社からの情報受信

http://www.risktaisaku.com/articles/-/3086

(了)

リスク対策.com 大越 聡

※記事に一部誤りがあり、語句を修正しております。お詫びし、修正いたします(2017年11月30日)

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方