2018/06/25

防災・危機管理ニュース

巨大地震のあとに高層ビルの揺れを増幅させて長時間揺れ続ける「長周期震動」。高層になるほど揺れ幅や継続時間が大きい。高さ60メートル以上のオフィスビルやタワーマンションなど超高層ビルは全国に約2500棟あり、その9割が首都圏、大阪、名古屋に立地する。高層ビルの管理者はもちろん、テナントとしてオフィスを構える企業やマンション住民にも十分な知識と対策が求められている。長周期地震動の研究が専門の工学院大学建築学部・久田嘉章教授に伺った。

-----------

「長周期地震動」という脅威

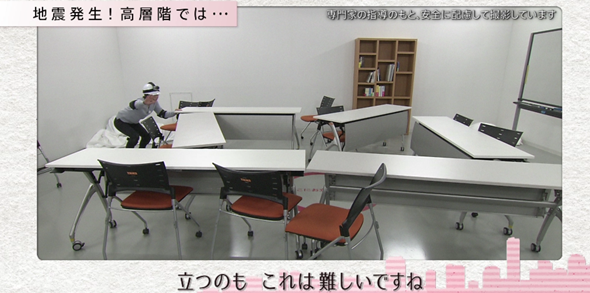

東日本大震災が起きた2011年3月11日午後2時46分頃。工学院大学・久田嘉章教授は、新宿超高層ビル群の一角にある大学新宿校舎25階の研究室にいた。校舎は高さ143メートル、全28階建ての高層ビル。高層階では、ガタガタとした短周期の揺れの1~2分後からゆっくりと横揺れが始まり、時間が経つにしたがって揺れが大きくなった。「屋上階で約40 cmに達した」という大きな揺れにより、書棚にあった本や書類など不安定なものが床に散乱し、キャスターの付いたイスやコピー機が移動した。しばらくして揺れは小さくなっていったが、あわせて10数分間以上はゆっくりと不気味に揺れ続けた。「倒れやすい本棚は固定していたので被害は少なかったが、中層から高層階では間仕切壁が変形したり、天井の石膏ボードが落下するなど被害になったところもある。私や研究室の学生は長周期震動と超高層ビルの揺れを理解していたので落ち着いて対処できたが、『このままビルごと倒れるかもしれない』とパニックになる人がいてもおかしくない」と久田教授は当時の様子を振り返る。

「長周期地震動」とは、大規模な地震によって発生する長周期の表面波が震源から数百キロも離れた場所まで伝播し、地質的に柔らかく厚い堆積層がある平野・盆地内で増幅する現象。長周期の超高層ビルや石油タンクなどを共振させて長時間で揺れ続け、大きな被害が出る場合がある。数分間以上も長い時間揺れ続けることを強調して最近では「長周期・長時間地震動」とも呼ばれている。その存在は古くは1923年関東大震災当時から知られていたが、1985年のメキシコ地震の際、震源から400 km以上も離れたメキシコ市で中高層マンションが多数倒壊したことをきっかけに世界中の研究者や専門家のあいだで認知された。日本でも2003年十勝沖地震では震央から約250キロメートル離れた苫小牧市の石油タンクの大規模な火災や、2011年東日本大震災では高層ビルの事例がメディアで取り上げられた。とくに震源地から770キロ離れた大阪府咲洲庁舎(55階建て/高さ256メートル)で、地上階ではほとんど感じない揺れでも、最上階で最大1.3メートルを超える大きな振幅の揺れが約10分間揺れ続け、深刻な室内被害が生じたことが、一般の方にも知られるようになった。

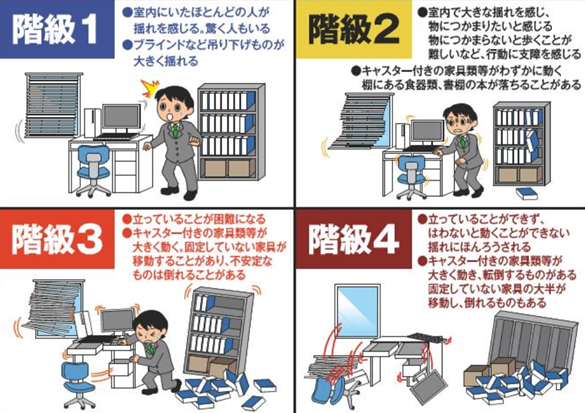

気象庁は2013年に「長周期地震動階級」として4区分をつくり、観測結果を報告している。これによると周期(1往復の揺れにかかる時間)が1.6秒から7.8秒において、速度の揺れ幅が5cm/秒以上、15cm/秒未満(階級1)ではブラインドなど吊り下げたものが揺れる。揺れ幅50cm/秒未満(階級2)ではキャスター付きの家具が動き、揺れ幅100cm/秒未満(階級3)では立っていることが困難で、固定していない家具が動くことがある。揺れ幅100cm以上(階級4)になると這わないと動けず、固定していない家具の大半が移動・転倒する。高層ビルのエレベーターは、階級2程度でも停止する可能性が高い。

超高層ビルに深刻な構造的被害が現れる傾斜レベルは1/100程度とされている。これは高さ100メートルの高層ビルの最上階で揺れ幅1メートル程度。これまで高層ビルで観測されている長周期地震動は1/400〜1/200以下に収まっているが、その範囲でも高さ200メートル前後の超高層ビルの最上階付近では等級2から3程度の揺れが起きている。さらに今後はより大きな長周期地震動の発生が予測されている南海トラフ巨大地震などに対して、このまま安心していられる状況ではない。

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方