JPCZ――12月の気象災害――

日本海寒帯気団収束帯がもたらす大雪のメカニズム

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

2022/12/19

気象予報の観点から見た防災のポイント

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

「JPCZ」。何やら難しそうなアルファベット4文字略語だが、今冬はテレビのニュースにも頻繁に登場している。Jは日本海(Japan sea)、Pは寒帯気団(Polar air mass)、Cは収束(Convergence)、Zは帯状の領域(Zone)である。正式名称を「日本海寒帯気団収束帯」という。これは英名を和訳したものではない。1988年に和名と英名が同時に提唱された。提唱者は、当時、東大海洋研究所教授の浅井冨雄である。生粋の専門用語がどれだけ一般の人に受け入れられるのか、興味深い。

寒波が襲来して日本海側で大雪が降るとき、多くの場合はこのJPCZが関与している。たとえば、2020年12月中旬の寒波では、東北地方から北陸にかけての日本海側の山間部で総降雪量が2メートルを超え、新潟県や群馬県の関越自動車道で多数の車両が立ち往生するなどの被害が発生したが、日本海にはJPCZに伴う発達した降雪バンドが出現していた。また、同年12月30日から翌年1月初めにかけても、日本海側でJPCZの関与する大雪被害があった。今回は、強い降雪をもたらすJPCZに焦点を当てる。

冬の天気図で代表的な気圧配置は「西高東低型」と呼ばれるもので、「冬型」ともいう。冬型の気圧配置では、日本列島の西側に高気圧があり、東側に低気圧があるから、日本付近の等圧線は縦縞(たてじま)模様で、天気図を描くのはそれほど難しくないと思われるかもしれない。

以前は、中学校の理科で、ラジオの気象通報を聞いて天気図を描く実習が広く行われていた。読者の中には、冬型の気圧配置の天気図を描いた経験のある方もおられるに違いない。冬型の気圧配置の天気図を描くとき、難しいのは日本海の等圧線の描き方である。日本海は大陸と日本列島に挟まれた海だが、頼りになる観測データが少ない。そこで、日本海を隔てた両岸を見比べ、同じ気圧値の地点を見つけて、えいっ!とばかり、両側をほぼ直線で結べば、それは文字どおり気圧の等しい点を結んだ線にはなるが、気象はそれほど単純ではない。

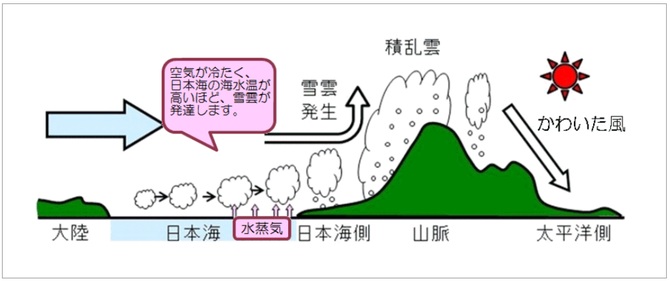

図1は札幌管区気象台のホームページに載っている概念図で、本連載で過去にも引用したことがある。この図は冬の季節風によって日本海側で雪が降るしくみを表しており、似たような図が中学校の理科の教科書にも載っているから、何を言わんとしているかは読者もよくお分かりであろう。しかし、この図は日本海の鉛直断面図上の雲の様子が描かれたに過ぎない。

気象衛星の無い時代、図1に描かれている雲が冬の日本海でどのように分布しているかは、想像の域を出なかった。だから、冬型の気圧配置の天気図で、日本海の等圧線を描くのは、気象のプロといえども手探りの状態であった。やがて、気象衛星が登場し、冬の日本海を筋状に埋め尽くす雲が映し出されたとき、人々はその美しさに感動した。それと同時に、冬の日本海は決して一様ではないことが分かり、ただ単純に縦縞模様の等圧線を描いた天気図では説明のつかない現象がたくさん見つかってしまった。

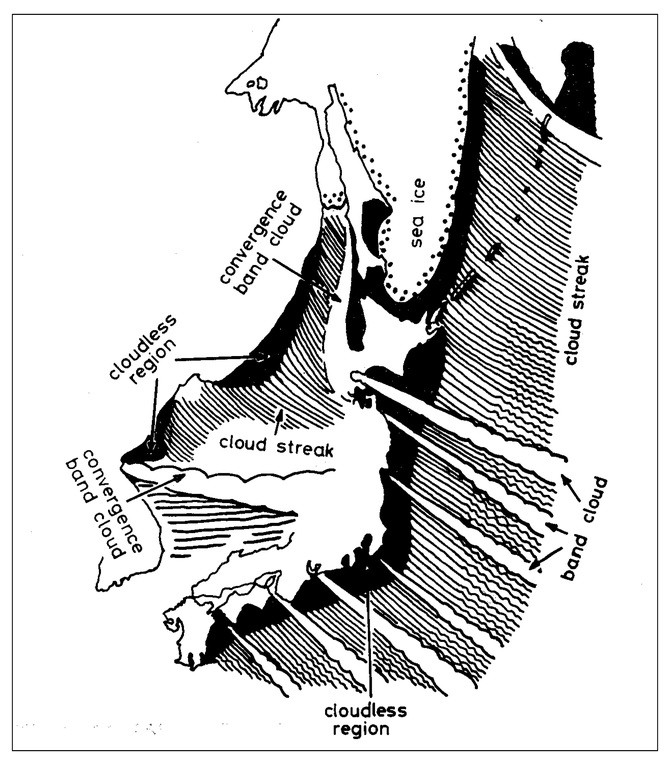

気象予報の現場に気象衛星資料が登場したのは、1960年代の後半である。その当初から、冬季の日本海には、季節風に伴う無数の筋状の雲列が並ぶ中で、ひときわ発達した太い雲帯が現れることが注目された。図2は、1972年に岡林俊雄(当時気象庁予報官)が公表した冬季の雲パターンの模式図である。この図では、JPCZに伴う雲帯が「convergence band cloud」と表示されている。岡林はこれを「収束帯状雲」または単に「収束雲」と呼んだ。当時はJPCZという名称がまだなかった。

図2では、「convergence band cloud」が2本描かれている。1つは、朝鮮半島の付け根の部分から東南東方向へ、本州の日本海側に達する雲帯であり、もう1つは、北海道の西岸沖に、南北走向に連なる雲帯である。この2つの場所は、発達した太い雲帯が現れやすいところである。これらの雲帯のところでは、風と風が衝突し、収束が起きているように思われた。気象用語で「収束」とは、風が集まるという意味である。雲帯の長さからみて、それは収束線あるいは収束帯をなしているとみられた。実は、1988年に浅井が提唱した「日本海寒帯気団収束帯(JPCZ)」は、冬季、日本海に発達した太い雲帯を生じさせる収束帯の総称である。したがって、図2に描かれているconvergence band cloudは、2本ともJPCZに相当する雲帯ということになるが、最近では朝鮮半島の付け根付近から生じるものだけをJPCZと呼ぶ向きが多いようである。

冬型の気圧配置で、しかも図2のような雲帯が存在しているとき、日本海の等圧線はどのようになっているのであろうか。もはや、単純な縦縞模様の西高東低型でないことは言うまでもない。

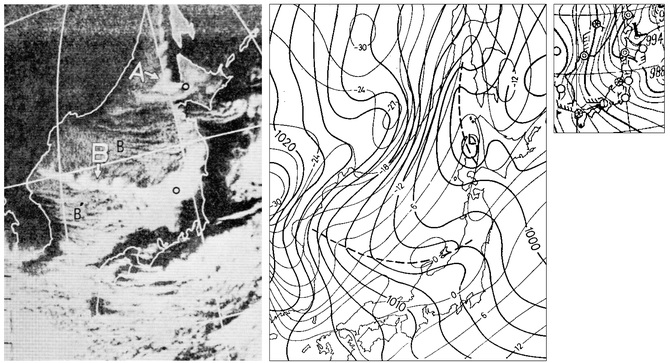

図3に、岡林俊雄による1969年の解析例を示す。図3左は当時の気象衛星赤外画像である。静止気象衛星「ひまわり」が打ち上げられる前の時代であり、米国の極軌道衛星ESSAが撮影したものである。間宮海峡から北海道の西方にかけて南北に連なるAと、朝鮮半島の付け根から北陸にかけて連なるB(いずれも白抜き大文字)の、2本の雲帯が現れている。このときの気圧配置を、岡林は図3右のように描いた。A、Bの2本の雲帯の位置に不連続線が破線で記入され、そこが気圧の谷となるように等圧線が描かれている。右上に小さく示した気象庁の公式の解析とは、様相がかなり異なっている。ここで、不連続線とは、風や気温などが異なる境界線をいう。

岡林は、観測データに基づき、細心の注意をもって図3右を解析したと思われる。日本海の海上に観測データが豊富に存在するわけではないから、自説に都合のいいように想像力たくましく主観的に描いたとの批判があるかもしれないが、図3左の気象衛星画像は岡林の解析の正しさを物語っている。当時、気象衛星画像に現れた雲分布の特徴を天気図に反映させる技術が確立していない状況下で、現象の本質を見抜く岡林の洞察力が図3右の解析を生んだと言うべきである。いや、図3右の解析でさえ、気象衛星画像の特徴を十分に表現しきれていないかもしれない。

気象予報の観点から見た防災のポイントの他の記事

おすすめ記事

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方