2018/07/20

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』

アイデア2「高齢者にスマホプレゼント」

高齢者は、そんな情報を見ることができないという声ももちろんお聴きます。その反面、最近は、スマホをちゃんと使いこなしている高齢者の方にも多くお会いしています。文字が大きくできたり、ラジオも聞ける、音声認識こそ高齢者むけ!などと、使ってみたら楽しかったという方も。

ご家族が設定してあげる、お天気番組を登録しておいてあげる、自分が受信してせっせと知らせるなど、まわりが無理だと決めつけずに、使っていただけるように働きかけてみることも大事かもしれません。

毎回、災害時に高齢者に情報が届かない問題が出てくるのですが、解決方法まで議論されないのです。まずは、この夏の帰省の際にも、スマホを設定するミッションを実施ということでいかがでしょうか?常時居場所を知らせてくれるアプリもあるので、今後の介護対策としても、今、実施するのがおすすめです。

■新年度、新学期到来!家族の安否や見守り確認、最新アプリやツールの検討を♪アナログなやり方も忘れずにね♪

http://www.risktaisaku.com/articles/-/5516

アイデア3「危険をイメージしやすくする」

いくら情報を得ても、なかなか自分の危険をイメージしにくいのも事実です。以前も書きましたが、

■これは逃げたくなる!100mm/時の雨の重さってどのくらい?車が水没した時、割れやすいのはどこのガラス?

http://www.risktaisaku.com/articles/-/1892

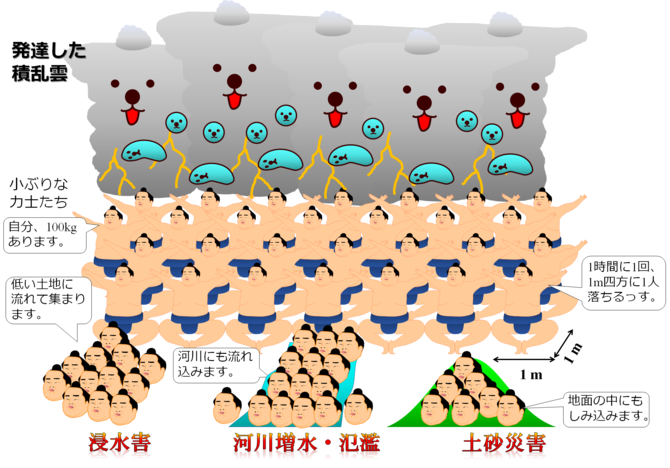

講演中に「1時間に100ミリの雨だったら逃げますか?50ミリでは?30ミリは?」と聞いても、「?」という顔をされる方は多いです。なぜかというと、単位がミリなんです。かなりしょぼそうに思えますよね。そこで講演では、荒木健太郎さんが作ったイラストを紹介しています。これ、こどもたちの受けがすごくよくて。園児なんて、前まで見に来てくれたりするんです。1時間に100ミリの雨とは・・

1m×1mに、1時間に1回100キロの小ぶりな力士が1人落ちてくるのと一緒。この迫力の画像を見ると、これは逃げるべきって思ってくださる方は多くて、みなさんカメラで撮影されて情報をお持ち帰りされます。お子さんにも伝えたくなりますよね!

こちらは水の重さを力士に換算しているので、もちろん一瞬で力士たちが降ってくるわけではないですが、低地に流れ、土壌に浸透し、浸水や河川氾濫、土砂災害に結びつく、そんなことをイメージしていただければと思います。

そして講演では、1時間に50ミリで避難勧告、避難指示がでるかもしれない。でも、1時間に30ミリでも、子どもや介護が必要な方がいるなど避難に時間がかかるのであれば、早めに避難するべきとお伝えしています。

なぜなら、水の力はとても強いので人が簡単に制御できないからです。膝より深ければ体ごと流される危険があります。それ以下でも流れが早ければ、流れの速さ×2乗の力がかかる動水圧により、見た目より強い力がかかるので流されやすいからです。

■川の水難事故に、泳ぎのうまいへたは全く関係ない!? 海のアドバイスは川では使えません!川遊びのライフジャケットはシートベルトと同じくらい重要

http://www.risktaisaku.com/articles/-/1917

岡山で講演した時に参加してくれた中学生がこの力士のスライドを覚えていてくれて、大雨情報を見ている最中、「力士だ!」と声をだしてくれたそうです。その家族はみなさん早めに避難してくださっていました。

アイデア4「土地のことを知る=行政ハザードマップ利用」

ただ、今回は1時間の雨量よりも、長い時間雨が降り続くことによる土砂災害や河川の氾濫、浸水が起きていました。

宇宙航空研究開発機構(JAXA)が、西日本豪雨の積算雨量図を公開した図です(上)。下は、7月1日午前9時から8日午前8時までの降水量の時間変化を表した動画。(西日本豪雨:JAXA、1~8日の降水量変化を公開(提供)出典:Youtube)

そんな時はいつ逃げるのがいいのでしょうか?

ウェザーニュースが、全国の水害想定区域と低位区域と、積算総雨量400mm以上の場所、そして、ウェザーニュース読者の方が送ってくれた被害データを重ねた資料がこちらです。

積算雨量は雨の降り始めからの量です。400ミリを越えるとハザードマップで危ないとされている地域の80%に浸水の被害があったとのことです。低い土地や川の近くでは400ミリを避難の判断にするというのもいいのかもしれません。ただし、これも土地の状況によりますよね。

この時、行政がだしているハザードマップは参考になります。みなさん、ちゃんと見ていますか?

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』の他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/01/05

-

年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する

サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。

2026/01/04

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/23

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方