コンプライアンス

-

コロナ会見にはいたわりや励ましの言葉が必要

新型コロナウイルスは、WHO(世界保健機関)にパンデミックとして認識され、世界的規模での危機に発展しました。社会全体の危機には、どのようなメッセージを心掛ける必要があるのか考えます。

2020/03/18

-

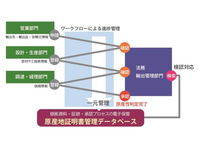

FTAで必須となる「原産地証明」を支援するクラウドサービス

日立ソリューションズは3月18日、輸出入で自由貿易協定(FTA)を適用する際に必須となる物品の原産地証明を支援する「原産地証明書管理サービス」をクラウド上で提供開始する。

2020/03/17

-

【オンライン講座】企業の新型コロナウイルス対策

このオンライン講座では、2月中旬に実施した企業の新型コロナウイルス対策のアンケート結果を解説するとともに、そこから見えてきた課題と、今後考えておくべき対策のポイントについて解説します。

2020/03/11

-

【Lesson1(3講義)】新型コロナウイルス対策における法的な注意点を知ろう

新型コロナウイルスを中心とした感染症対策で考えておくべき法的な対応について解説します。解説者は、丸の内総合法律事務所の弁護士・中野明安氏です

2020/03/02

-

新型コロナウイルスで企業が考えるべきこと

新型コロナウイルスに関する政府の基本方針の発表を受けて、企業ではさまざまな対策を検討・実施しています。感染症の発生段階として、政府は現在「第二段階(国内発生早期)」との認識ですが、これが「第三段階(感染拡大期、まん延期)に移行してしまうのかは、この1~2週間が瀬戸際であるとの見解を示しました。

2020/02/28

-

労務監査と保険をセット化した『雇用安心パッケージ』

一般社団法人全国労務監査協会と損害保険ジャパン日本興亜は4月1日、同協会が実施する「労務監査」に「保険」を組み合わせた『雇用安心パッケージ』の提供を開始する。同協会の「労務監査」を受けた企業等が自動的に「保険」に加入できる仕組みを構築することで、企業の健全な経営、成長を後押しし、労務監査を一層普及させるためのもの。

2020/02/28

-

第2回 リスクの保有と移転

欧米の企業では、リスク管理責任者(CROやリスクマネージャー)が置かれることが多く、企業保険の検討や手配はリスクマネージャーの業務の一つです。しかし多くの日本企業では、CROやリスクマネージャーどころかリスク管理統括部門すら存在しません。存在している場合でもBCPや危機対策などの限定的な領域を担当するだけで、経営の意思決定に関わることがあったとしても単なる認証機関という形式的な部門になっている企業が多いようです。

2020/02/26

-

ハラスメントへの注目が加速、最悪な状況も想定

ある日、あなたの会社の元社員が突然「会社から〇〇のハラスメントを受けた」として記者会見。これを受けメディアからの問い合わせが会社に殺到。どう対応したらいいでしょうか。具体的に考えてみましょう。

2020/02/21

-

海外拠点を含めたリスクマネジメント~自動車部品のグローバルサプライヤーとしての取り組み~

発表者は、臼井国際産業株式会社 CSR推進室の堰沢一郎さんです。

2020/02/18

-

危機時に攻めの一手を打ったゴーン氏のメディア戦略

「どんな時に記者会見をするべきなのか」。この質問にマニュアル的に回答すると「組織存亡の危機、評判失墜の時。回復を急ぎたい時」ですが、開きたくても開けないこともあります。不測の事態がクライシスとなれば、その時の状況によって判断するしかありません。現在話題になっている元日産会長ゴーン氏と森法相の記者会見から考えてみましょう。

2020/01/31

-

新型肺炎対策セミナー ~感染爆発への備え~

拡大する新型肺炎に対して企業はどう備えればいいのでしょうか。基本的な感染予防、感染者が出た際の組織としての対応、そして感染疑い者の出勤停止や安全配慮義務など法的側面から新型肺炎への対策を考えます。

2020/01/29

-

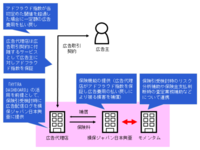

損保ジャパン日本興亜「アドフラウド保険」を共同開発

損害保険ジャパン日本興亜(東京都新宿区)はこのほど、広告費用を不正にだまし取る「広告詐欺」(アドフラウド)に対応する「アドフラウド保険」を、アドベリフィケーションカンパニーのMomentum(東京都港区)と共同で開発した。2月から提供を開始する。

2020/01/27

-

新型コロナウイルスで企業が考えるべきこと

感染症を対象としたBCPで考えるべきポイントは、業種・業態によって社会機能の維持のために事業の継続を要請される企業と、感染拡大防止のため事業活動の自粛を要請される企業が明確に分かれる点です。特に、不特定多数の人間が集まる場所や機会を提供している企業は、感染拡大防止の観点から、国や自治体が事業活動の自粛を要請する場合が多くなります

2020/01/22

-

2019年 不祥事会見トップ3

2019年の不祥事・記者会見を振り返りましょう。 私が最も驚いたのは、元日産会長カルロス・ゴーン氏の変装劇。最もあぜんとしたのは、第三者委員会による調査報告書を読まないで12月18日に記者会見したかんぽ生命の不適切販売問題。そして最も不快だったのは、9月27日に行われた関電の金品受領問題1回目の会見でした。

2019/12/27

-

悪質クレームを見極める

接客業や介護業、運輸・鉄道サービス業などに従事する労働スタッフに大きなストレスを与えている消費者からの「悪質クレーム」や「暴言・暴力」といった迷惑行為が大きな社会問題になっています。今回は、こうしたカスタマーハラスメントリスクへの対応を考えます。

2019/12/27

-

【2019年】1位は「ペットがのどを詰まらせたら」

1.ペットがのどを詰まらせたらどうする?気道異物除去について 体の大きさで力加減が大切 (ペットライフセーバーズ:助かる命を助けるために/サニー カミヤ氏)

2019/12/27

-

食材が高騰しても収益を安定させる方法

A社は首都圏を中心に、飲食店を多店舗展開している企業です。A社の店舗は、旬の野菜や魚をメインにしたメニューを売りにしており、昨今の食の「健康志向」にも乗って、ここ数年、売り上げを大幅に拡大してきました。 しかしながら、A社の食材の仕入れ担当であるBさんは、今年の国内の状況に頭を抱えています。

2019/12/03

-

改善の方法を提案することが大切です

前回「トップのメディアトレーニングは必要」と書いたことから、質問がいくつか来ました。「広報がメディアトレーニングしたくても社長が嫌がるんですよ。いい方法はありませんか?」「社長をどう説得したらいいですか?」。皆さんも同じ悩みを抱えていると思いますので、今回はいくつか解決策をお話したいと思います。

2019/11/21

-

空気を読まないのでなく、読まなくていい国

まず、最初にお断りしておきたいことがあります。簡単に中国大陸に住んでいる人々を十把一絡げで「中国人」と呼ぶのは大変危険です。

2019/11/15

-

【Lesson1(6講義)】リスクマネジメントの基本を楽しく学ぶ

リスクマネジメントの基本となる国際規格はどういうものなのか、どういう活動を行えばいいのかということを、自分の外見を例に、わかりやすく解説します。解説者は、広報コンサルタントの石川慶子氏です。

2019/11/10

-

中小企業向けの弁護士費用保険

フェリクス少額短期保険は、中小企業や個人事業主向けの弁護士費用保険「リガール Biz」の販売に注力している。トラブルがあった場合の弁護士費用の補償の他、弁護士への直通ダイヤルや弁護士紹介サービスも付加している。

2019/11/08

-

取引先の人権問題が発注元の売上にも影響

ある年、A社の部品サプライヤーであるB社の東南アジアの工場で、外国からの出稼ぎ労働者との間で、労働待遇を巡ってトラブルが発生しました。労働者が不公正な処遇の改善についてB社側に求めたところ、会社から脅しがあったと訴え、さらには労働者を支援する人権活動家も現れて、B社との間で訴訟となったのです。当時、B社工場の所在国(東南アジア某国)の法律では、出稼ぎ労働者に対する処遇は違法とは言えないもので、裁判においてはB社が勝訴する判決が下されました。

2019/10/30

-

人知れず悩んでいるパワハラ加害者

「ああ、またやってしまった…」。会社の近くの喫茶店のソファに身をうずめ、ため息交じりにたばこをふかす男性は、営業部隊を率いるA支店長。先ほど部下をひどく怒鳴った上、書類を床にたたきつけてしまったのです。

2019/10/28

-

最終回:偉才・嘉納治五郎の知られざる一面

NHK大河ドラマ「いだてん」に 触発されて講道館創始者・高等師範学校(現筑波大学)校長嘉納治五郎のエピソードを探してみた。その一部を紹介したい(先の連載記事で嘉納論最終回を約束しておきながら破約になったことをお詫びする)。

2019/10/28

-

消防現場での野次馬の無断撮影対策

iPhoneが2007年に米国で発売されてから2019年で12年が経過した。スマートフォンは国内外ともに急速に普及してきており、1人が1台持つ多重的な機能と利便性に優れた情報端末ではあるが、消防現場においては、野次馬が火災現場の消防士の活動はもちろん、被災者や傷病者をスマホのビデオアプリで撮影し、SNSへ「ヤバい」などという心ないコメントとともに災害映像を投稿するなど、罪悪感がなく、被災した人を尊重してないと見受けられるような、モラルのない行動があとをたたない。

2019/10/24

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)